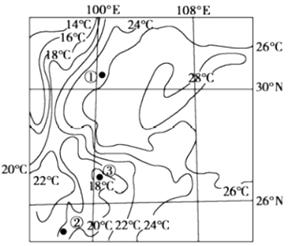

读“我国西南部分地区7月等温线分布图”,回答下列各题。

与①、②两地之间的直线距离最接近的是( )

| A.200km | B.400km | C.600km | D.800km |

造成①地和②地气温差异的主要原因是( )

| A.纬度差异 | B.海陆分布 | C.地势高低 | D.大气环流 |

图中四点,地势最高的是( )

| A.108°E,30°N | B.98°E,32°N |

| C.100°E,26°N | D.108°E,26°N |

图中108°E,30°N附近的气候类型是( )

| A.亚热带季风气候 | B.温带季风气候 |

| C.热带季风气候 | D.高山高寒气候 |

图示区域内不可能遭遇的自然灾害是( )

| A.泥石流 | B.地震 | C.洪涝 | D.台风 |

图中③地气温可能为( )

| A.16℃ | B.17℃ | C.19℃ | D.18℃ |

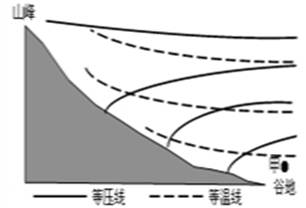

读山谷风示意图,图中实线为等压线,虚线为等温线。回答下列各题。

下列判断正确的是()

①此图出现在夜晚,②此图表示的是白天,③此时吹山风,④此时吹谷风。

| A.①③ | B.①④ |

| C.②③ | D.②④ |

据实际调查,图中甲地的夜雨较多,其主要原因是该地区()

| A.夜晚的气温高于白天的气温,气流作上升运动 |

| B.夜晚的气温比周围地区的气温低,气流作下沉运动 |

| C.夜晚的气温比周围地区的气温高,气流作上升运动 |

| D.夜晚的气温比周围地区高,蒸发旺盛,空气中的水汽丰富 |

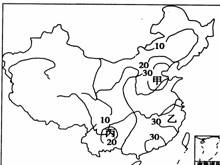

读图“我国某类自然灾害出现频次图”,完成下列各题。

此图反映的自然灾害是()

| A.干旱 | B.台风 | C.洪涝 | D.寒潮 |

对图中甲、乙两区域灾害多发时间的叙述正确的是()

| A.甲——7、8月 | B.甲——3、4、5月 |

| C.乙——5、6月 | D.乙——12、1、2月 |

图中丙区域此类灾害出现频次大于周边地区的最主要原因是()

| A.降水集中,多暴雨 | B.地势低平,排水不畅 |

| C.喀斯特地貌的影响 | D.气温高,蒸发量大 |

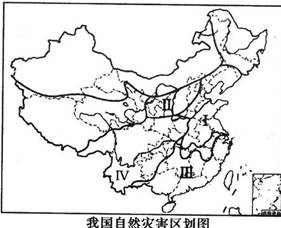

中国是世界上遭受自然灾害危害最严重的国家之一,因而防灾减灾的任务既十分重要,也十分艰巨。读“我国自然灾害区划图”,回答下列各题。

对我国影响最大的自然灾害是()

| A.干旱和泥石流 | B.台风与干旱 |

| C.洪涝与干旱 | D.台风与寒潮 |

与其他地区相比,地区Ⅳ分布最为集中的自然灾害是

| A.干旱 | B.台风 |

| C.泥石流 | D.洪水 |

荒漠化是在包括气候变异和人类活动在内的多种因素的作用下产生和发展的,是一种土地退化现象,被称作“地球的癌症”。我国是世界上荒漠化土地面积较大、危害较严重的国家之一。据此回答下列各题。土地荒漠化造成的危害有()

| A.地质灾害频次增多,土壤盐渍化加剧 | B.森林破坏,水土流失加剧 |

| C.土地生产能力下降,植被荒芜 | D.臭氧层破坏,到达地面的紫外线增多 |

我国的荒漠化土地主要分布在()

| A.西北、华北地区 | B.西北、西南地区 | C.华南、西南地区 | D.东北、东南地区 |

防治荒漠化最有效的途径是()

| A.植树造林,提高森林覆盖率 | B.恢复荒漠化区自然植被,提高植被覆盖率 |

| C.增加地表湿度,消除地表沙质物质 | D.改善荒漠化区小气候,降低风速 |

影响乳畜业生产的重要因素是

| A.地形和气候 | B.市场和饲料供应 |

| C.饮食习惯 | D.政策与科技 |