能源资源是人类生产活动得以进行和发展的动力。能源的利用和发展对人类社会经济发展起着巨大的推动作用。读图,回答下列各题。

上图表示某地区的能源消费结构,这种能源消费结构易引发的环境问题是( )

①大气污染加剧 ②水污染严重

③土壤污染严重 ④土壤肥力下降

| A.①② | B.②③ | C.①④ | D.③④ |

改变上述环境问题的主要途径是( )

①因地制宜开发利用多种能源

②秸秆还田

③加强交通建设

④进行炉灶革新,提高能源利用率

⑤大力发展畜牧业

| A.①②⑤ | B.②⑤⑥ | C.①②④ | D.①②③④ |

山西是我国煤炭输出最多的省区,随着煤炭深加工的发展,生产结构也发生了很大变化,下图是山西某地煤炭资源开发和综合利用示意图。读图完成下列各题。

该地生产结构的变化,其社会经济效益表现在

| A.减轻交通运输的压力 |

| B.提高煤炭生产的产量 |

| C.促进产业转移 |

| D.延长产业链、增加附加值 |

该地生产结构变化对当地生态环境的影响,说法正确的是

| A.实现了废弃物的零排放 |

| B.减缓当地气候变暖的趋势 |

| C.加剧了当地大气、水的污染 |

| D.加剧当地水资源的短缺 |

海洋环境对人类的生存和发展具有重要的意义,本世纪人类将进入海洋经济时代,据此回答下列各题。下列现象会造成海洋污染的有

| A.河流上兴建大型水库 |

| B.海上石油运输的迅速发展 |

| C.全球气候变暖 |

| D.施入农田的杀虫剂随雨水流进外流河 |

海洋渔业资源主要集中在沿海大陆架上,主要是因为

| A.这里阳光充足,生物光合作用强 |

| B.这里海水运动规模和强度不大 |

| C.入海河流可带来丰富的营养盐类 |

| D.沿海工厂排入的污水中富含氮、磷等必要的营养元素 |

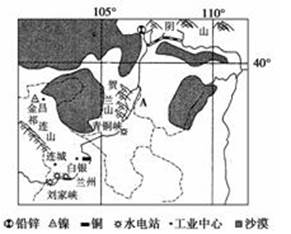

下图为“我国某区域图”。读图,回答下列各题。

图中A地区有利于葡萄酿酒业发展的自然条件是

| A.气候干旱,降水稀少 | B.光照充足,昼夜温差大 |

| C.靠近黄河,灌溉便利 | D.地势平坦,黑土肥沃 |

图中A地区在农业发展中土壤盐碱化问题严重,其产生的主要原因是

| A.纬度较高,冻土发育,含盐水分不易下渗 |

| B.气候干旱,降水少,蒸发旺盛 |

| C.农业耕种过程中,长期采用大水漫灌的灌溉方式 |

| D.地处河谷地区,水流平缓,对土壤侵蚀作用微弱 |

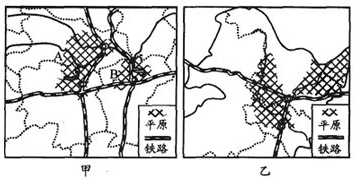

下图中甲、乙两图所示区域分别是我国重要的商品农业生产基地。读图回答下列各题。

与甲区域相比,乙区域农业发展的区位优势条件有

| A.地广人稀 | B.水热资源丰富 |

| C.劳动力充足 | D.耕地面积广大 |

甲、乙两区域共同面临的生态环境问题是

| A.土地荒漠化 | B.水土流失 |

| C.湿地遭破坏 | D.水资源短缺 |

下图为某市循环经济示范区体系图,读图回答下列各题。

图中的a、b、c分别代表

| A.自然、市场、资源 | B.资源、市场、自然 |

| C.自然、资源、市场 | D.资源、自然、市场 |

该循环经济示范区体系中

| A.钢铁、石化等部门的污染物被完全回收利用,真正实现了零排放 |

| B.海水淡化的副产品浓盐海水再回归大海,以保障海洋生态环境不被破坏 |

| C.中水等再生资源的循环利用是该示范区的突出特色 |

| D.该示范区运输总量虽大,但多以中小型货物运输为主 |

该示范区对再生资源的循环利用体现了可持续发展的

| A.公平性原则 | B.共同性原则 |

| C.持续性原则 | D.阶段性原则 |