阅读材料,回答问题。

材料一 儒,最早章太炎认为是求雨的巫师,胡适在《说儒》里指出儒是从事“治丧相礼”的“殷民族的教士”,葛兆光先生根据马王堆汉墓帛书《易传》之《要》篇所引孔子言“吾与史巫同途而殊归也”。

——孟鸥、王峰《高中历史教科书的内容组织与学生认知》

材料二 天子受命于天,诸侯受命于天子,子受命于父,臣受命于君,妻受命于夫,诸侯受命者,其尊皆天也,虽谓受命于天亦可。

——董仲舒《春秋繁露·顺命》

材料三 国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之;不知自省,又出怪异以警惧之;尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也,自非大亡道之世者,天尽欲扶持而全安之。

——董仲舒《举贤良对策》

材料四 理学之名,自宋人始有之。……今之所谓理学,……不取之“五经”而但资(宋明)之语录,……又曰:“《论语》,圣人之语录也。”舍圣人之语录,而从事于后儒,此之谓不知本矣。

——顾炎武《亭林文集•与施愚山书》

材料五 古者以天下为主,君为客,凡君之所必而经营者,为天下也。今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也……然则为天下之大害者,君而已矣。

——黄宗羲《明夷待访录·原君》

材料六 夫治天下犹曳大木焉,前者唱邪,后者唱许,君与臣,共曳木之人也。

——黄宗羲《明夷待访录·原臣》

“有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也。”“天子批红,天子不能尽,则宰相批之。”

——黄宗羲《明夷待访录·置相》

“天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为是非,而公其是非于学校。”

——黄宗羲《明夷待访录·学校》

请回答:

(1)根据材料一,分析早期儒者的特征。

(2)材料二和材料三反映了董仲舒怎样的思想?其实质是什么?

(3)顾炎武以儒学作为社会教化的资源。依据材料四,指出顾炎武对儒学进行了怎样的取舍?并说明其理由。

(4)据材料五概括黄宗羲的基本政治观点。这一主张有何进步意义?

(5)材料五、六与材料二相比,政治思想有何变化?导致变化的原因主要有哪些?

【选修1——历史上重大改革回眸】阅读下列材料,回答问题。

材料一吴起、商鞅变法比较简表

| 吴起变法(前386年一前381年) |

商鞅变法 |

关系 |

| 蔡泽曰:“吴起为楚悼主立法,卑减大臣之威重,罢无能,废无用,损不急之官,塞私门之请,一楚国之俗,禁游客之民,精耕战之士,南收杨越,北并陈、蔡,破横散从(纵),使驰说之士无所开其口,禁朋党以励百姓,定楚国之政,兵震天下,威服诸侯。” |

B |

C |

——《史记·范睢蔡泽列传》

材料二蔡泽曰:“今商君、吴起、大夫种(越国大臣)之为人臣,是也;其君,非也。故世称三子致功而不见德,……夫人之立功,岂不期于成全邪?身与名俱全者,上也。名可法而身死者,其次也。名在僇辱而身全者,下也。”

——《史记·范睢蔡泽列传》

(1)结合所学,在《吴起、商鞅变法比较简表》的B位置填上商鞅变法与材料一内容相似的措施,据此指出商鞅变法与吴起变法的关系并填在C处。

(2)概括材料一、二中蔡泽对吴起与商鞅变法的评价。你是否同意其观点,并说明理由。

人类的历史是一部人类深化认识自身,同时又拓展认识世界的历史。阅读以下材料,回答问题。

材料一善于忠实享受自己的生命,这是神一般的尽善尽美。……在我看来,最美好的人生是向合情合理的普通标准看齐的人生,这样的人生没有奇迹,也不荒唐。

——[法]蒙田(1533—1592):《论经验》

(1)据材料一,概括蒙田的基本观点。结合所学,简述其思想形成的时代背景。

材料二

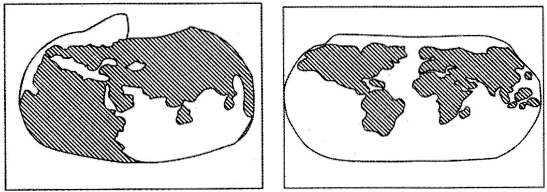

图11 1439年欧洲人认知的世界范围图12 1570年欧洲人认知的世界范围

(2)据材料二,指出16世纪前后欧洲人对世界(陆地)范围的认知发生了怎样的变化?结合所学,分析这一认知的变化给欧洲思想领域带来的影响。

材料三宇宙由通过因果关系“胶合”起来的事件组成,牛顿找到了这种因果关系的科学描述,并揭示出了它的法则。……爱因斯坦的相对论推翻了传统的物理学,改变了大多数接受过教育的人对宇宙的认识。

——[美]菲利普·费尔南德兹一阿迈斯托:《世界:一部历史》

(3)材料三中牛顿所揭示的“自然法则”指什么?以从牛顿到爱因斯坦的宇宙观的变化为例,说明自然科学对人类发展的意义。

材料四八十年来,中国人从“师夷之长技以制夷”开始,进而“中体西用”,进而自由平等博爱,进而民主和科学。在这个过程中,中国人认识世界同时又认识自身,其中每一步都伴随着古今中西新旧之争。

——陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》

(4)综合上述材料并结合所学,比较近代西欧和中国在认识世界的过程中有何异同?

古往今来,不同的政权组织形式体现了人类政治文明的多样性。阅读材料,回答问题。

材料一从独相到群相再到兼相,致使相权逐渐削弱,这既是我国集权体制下的政治制度发展变化的突出特征,也是皇权与相权矛盾运动的必然结果。

——齐涛《资政通鉴·中国历代政治制度得失》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出“从独相到群相再到兼相”在秦、唐、明三代的表现

材料二英国“光荣革命”大概是我心目中最完美的一次政治没计。……它在一个有长期专制传统的国家找到了一个摆脱革命与专制的循环,能有效地控制“控制者”的办法。

——杨小凯《中国政治随想录》

(2)依据材料二并结合所学知识,指出光荣革命的“完美”之处。英国找到“控制‘控制者’的办法”有哪些?

材料三无产阶级政权应是巴黎公社式的国家管理机构……代议机构依然存在,然而作为特殊制度的议会制,作为立法和行政的分工以及议员们享有特权的议会制,在这里是不存在的。

——列宁《国家与革命》

(3)依据材料三,概括归纳列宁心目中的无产阶级政权有何特点?

一个地名的命名或其变更并非单纯来自偶然或者不自觉的语言因素,更多的是历史的折射与反应。阅读下面这则材料,结合所学知识回答。

中国城市众多,但是城市的路名有很多相同之处,如红旗路、解放路、三民路、中山路等。

(1)你认为材料中哪些路名可能会被当今中国大陆与台湾共同使用?分别说明大陆与台湾使用这些路名的理由。

(2)你认为材料中的路名最适合大陆哪些城市使用?请分别说明理由。

阅读下列材料,回答问题

材料一罗马向海外扩张过程中,在所征服地区建立行省来统治当地人民……各个行省都派驻总督治理……总督拥有该行省的军事、民政和司法全权……这就为行省总督滥用职权,横行不法,搜钱刮财,提供了便利条件。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史•古代史编》

材料二忽必烈即位初期……委派重臣以中书省官“行某处省事”名义,到地方行使中书省职权……随着大规模征服战争的结束,行省由临时派出处理军政事务的机构,逐步过渡为地方最高政府,但仍长期保留着派出机构的性质。

——樊树志《国史概要》

材料三十二铜表法基本上是习惯法的汇编。起初,十二铜表法以及其他的法律规范仅仅适用于罗马公民,居住在罗马的外邦人受不到法律保护,故称市民法。……随着罗马对外扩张以及国际交往和商业的发展,……逐渐形成了万民法。万民法实际上是罗马统治范围内的国际法。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史•古代史编》

材料四元朝的中央与地方行政机构基本仿照汉法,以加强中央集权,防止地方分裂为前提……地方行政机构是行中书省,简称行省。

成吉思汗时代的法令,还没有形成系统的法典,在实践中,蒙古部落的习惯法还占据着统治地位。直至元朝建立二十八年(1291年),编成《至元新格》,这是元朝的第一部(成文)法典。……元世祖时,明令把全国人分为四等:第一等是蒙古人,第二等是色目人,第三等是汉人,第四等是南人。这四等人在政治待遇、法律地位、经济负担以及其他权利义务上都有种种不平等的规定。

——摘编自朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史》

请回答:

(1)根据材料一、二,在建立帝国和加强对地方管理方面,罗马帝国与元朝有哪些相似之处?

(2)根据材料三、四回答,在法律演变形式上,罗马和元朝有何相似之处?分析指出罗马帝国万民法与元朝法律的不同之处?

(3)综合上述材料并结合所学知识,罗马法和元朝行省制度在当时起到哪些作用?对后世影响如何