辛亥革命爆发后不久,孙中山便在巴黎发表谈话:“中国于地理上分为二十二行省,加以三大属地即蒙古、西藏、新疆是也,其面积实较全欧为大。……似此情势,于政治上万不宜于中央集权,倘用北美联邦制度,最为相宜。”但到1912年1月上旬,孙中山在给中华民国联合会的复信中说:“联邦制度于中国将来为不可行,而今日则必赖各省都督有节度之权,然后可战可守。” 1月21日,孙中山在主持临时政府第一次内阁会议上议决:“议行政方针,主张中央集权。”对上述材料解读最准确的是

| A.孙中山主张学习美国的联邦制度 |

| B.中美两国国情不同应实行不同的政治制度 |

| C.严峻的国内形势迫使孙中山调整其治国方略 |

| D.调整的主要原因是袁世凯专制独裁 |

"想参加陪审团的公民按先后秩序依次进入,直到人数到齐为止……开庭审理前,陪审员对案件一无所知,他们了解整个案情、进行判决的唯一依据是诉讼人的演说陈述。"古雅典的这一制度

| A. | 体现了其民主的运作方式 | B. | 表明公民只享有形式上的平等 |

| C. | 保证了案件判决的公正公平 | D. | 为后世提供了完备的司法程序 |

1918年,陈独秀曾撰文严厉指责义和团野蛮、保守、盲目排外和传播迷信;1924年,他又认为义和团是反对帝国主义的爱国者。促成这一转变的主要原因是

| A. | 十月革命的影响 | B. | 民族主义的高涨 |

| C. | 民主主义成为主流 | D. | 社会性质发生变化 |

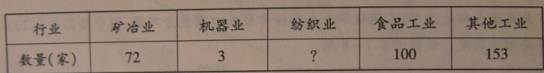

表为中国工业发展初期(1872-1911年)设立的厂矿数量统计表。其中,纺织业的数量最有可能是

| A. | 2 | B. | 31 | C. | 73 | D. | 193 |

图描绘了汉代农民使用四齿钉耙耕作的场景。它反映出当时

| A. | 开始使用铁器 | B. | 注重精耕细作 |

| C. | 尚未推广牛耕 | D. | 雇佣关系盛行 |

钱穆在评论中国古代某制度时说,它"可以培植全国人民对政治之兴味……可以团结全国各地域于一个中央之统治"。这一制度是

| A. | 郡县制 | B. | 察举制 | C. | 科举制 | D. | 行省制 |