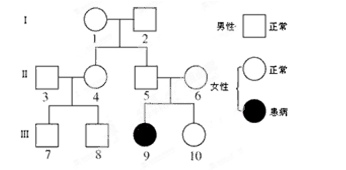

下图为某家族遗传病系谱图(用A与a分别表示对应的显性基因和隐性基因),据图分析回答下列问题:

(1)此病为 染色体(填“常”或“X”), 遗传病(填“显性”或“隐性”)。

(2)1号的基因型是 、5号的基因型 。

(3)7号和8号的后代正常的概率为 。

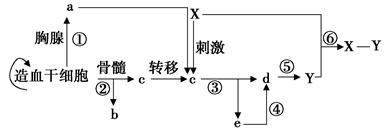

下图表示人体内某些淋巴细胞的分化和免疫过程。数字表示过程,字母表示细胞或物质。请分析并回答:

(1)造血干细胞在胸腺和骨髓内转变为a、b、c等细胞的过程被称为__________。

(2)③过程是在X的刺激和a细胞等的参与下共同完成的。这属于______免疫的______阶段。与③过程相比,④过程的应答特点是______。

(3)⑤过程的产物Y的化学本质是______,参与其合成并分泌的膜性细胞器有______等。

(4)若X是禽流感病毒,则患者彻底消灭X必须依靠a增殖分化的淋巴细胞去裂解______。如果X是HIV,则由于图中______细胞的大量死亡,导致患者丧失一切免疫功能而死亡。

粗糙脉孢菌是一种真菌,约10天完成一个生活周期(见下图),合子分裂产生的孢子是按分裂形成的顺序排列的。请分析回答:

(1)从合子到8个孢子的过程中,细胞核内的DNA发生了次复制。上图中8个子代菌丝体都是(单倍体,二倍体)。

(2)顺序排列的8个孢子中,如果第一个与第二个性状不同,原因可能是有丝分裂过程中发生了(填选项前的字母);如果第二个与第三个性状不同,原因可能是合子减数分裂过程中发生了(填选项前的字母)。

a.基因突变 b.基因重组 c.染色体畸变

(3)野生型脉胞菌能在只含水、无机盐、蔗糖和维生素的基本培养基中生长。研究人员用X射线照射野生型脉孢菌孢子,经选择培养,获得了三种营养缺陷型突变菌株(如下图)。

①如果培养C突变型脉胞菌,需要在基本培养基中加入。

②欲证明A突变型菌株的酶缺陷是一个基因决定的,应让该突变型菌株与杂交,根据定律,预期其后代的8个孢子的表现型是,若实验结果与预期一致,则说明A突变型菌株的酶缺陷是一个基因决定的。

二倍体动物缺失一条染色体称为单体。大多数单体动物不能存活,但在黑腹果蝇中,点状染色体(Ⅳ号染色体)缺失一条可以存活,而且能够繁殖后代。

(1)形成单体的变异属于________,若要研究某雄性单体果蝇的基因组,则需测定________条染色体上的碱基序列。水稻体细胞有24条染色体,那么水稻基因组计划要研究的DNA分子数为个。

(2)果蝇群体中存在无眼个体,无眼基因位于常染色体上,将无眼果蝇个体与纯合野生型个体交配,子代的表现型及比例见表:据此判断,显性性状为________,理由是__________________________________。

| 无眼 |

野生型 |

|

| F1 |

0 |

85 |

| F2 |

79 |

245 |

(3)根据上述判断结果,可利用正常无眼果蝇与野生型(纯合)单体果蝇交配,探究无眼基因是否位于Ⅳ号染色体上。请完成以下实验设计:实验步骤:

①让正常无眼果蝇与野生型(纯合)单体果蝇交配,获得子代;

②统计子代的_______,并记录。

实验结果预测及结论:

①若子代中出现________,则说明无眼基因位于Ⅳ号染色体上;

②若子代全为________,说明无眼基因不位于Ⅳ号染色体上。

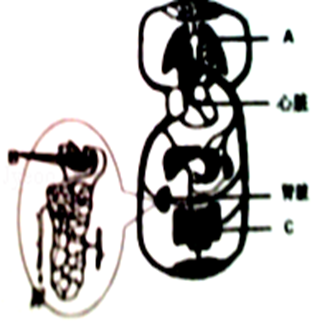

人体是一个统一的整体,各系统之间存在着密切的联系.如图是血液循环模式图,A、B、C代表人体的不同结构.请据图回答:

(1)人体的结构是与它功能相适应的.心脏能够强有力的收缩,将血液送到全身,由此推断心脏壁主要是由 组织构成的.

(2)血液流经A结构后,血液中的 (填气体名称)含量增加.

(3)图中B结构在尿液的形成过程中起 作用.

(4)C结构内有胆汁、胰液和肠液等液体,说明C结构有功能.

病毒的结构简单,由 和内部的 组成.