不同文明之间的相互交流是影响历史发展的重要因素。阅读下列材料,回答问题。

材料一 伏尔泰认为,中国是“举世最优美、最古老、最广大、人口最多、治理最好的国家”。“中国的考试制度使官吏职位人人皆可争取,欧洲应加以采用”。我国宋元时期的科学文化传播到欧洲,对欧洲产生了重大影响。

材料二 17世纪末至18世纪末,欧洲出现了前所未有的“中国热”,许多思想家将中国作为参照,探讨欧洲的诸多问题。……在官僚制度方面,他们对中国科举制度发生了浓厚的兴趣,认为这种制度提供了这样一种保障,即政府将以个人的才能为基础,而非欧洲那样,为世袭权力所支配,故科举制不失为一种民主和平等的制度。

材料三

注:晚明时期出现了一批科技精英,会通中西的徐光启是杰出的代表之一,在其著作《农政全书》中对古今中外农业生产的利弊得失作出全面评价和总结。他与传教士利玛窦共同翻译《几何原本》,创立了点、线、直线、曲线、平行线、角、直角、锐角等许多名词。

材料四 早在19世纪末,随着西方商品对民众生活模式的冲击,趋洋附西的倾向就在时势的流变中推动着生活习俗的演变。“凡物之贵重者时皆谓之洋。高楼曰洋楼,彩轿曰洋轿,挂灯曰洋灯,火锅曰洋锅。……大江南北,莫不以洋为尚……。

——张岂之主编《中国历史·晚清民国卷》

(1)结合材料一、二和所学知识,概述我国宋元明清时期传播到欧洲的文化成果及其对欧洲社会发展的影响。欧洲国家的“中国热”反映了当时欧洲社会怎样的时代要求?

(2)根据材料三,分析晚明时期“西学东渐”的影响。

(3)根据材料四,概括当时中国生活习俗演变的特点。

(4)从“东学西渐”到“西学东渐”的历史变迁中,你得到了哪些启示?

阅读下列材料:

材料一:郑和下西洋是中国封建社会历史上一次空前绝后的壮举。但明王朝遣使西航

的目的,并没有和民间对外贸易利益有效地结合起来。郑和远航将朝贡、勘合方式的对外关系推到顶峰,“厚往薄来”,用大量的物质财富换取海外诸国形式上的藩属关系。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史·古代史编(下卷)》

材料二:限制外海船入口,严禁中国海船出口,放弃市舶税利收益,高价买进,贱价卖出,甚至无偿赠送,这是明代朝贡贸易与前代航海贸易不同的特色……(郑和)忠心执行的朝贡贸易,由于长期贬价贱卖,无偿赠送,耗费巨大。“收货所出数十万,而所取曾不及一二。且钱出外国自昔有禁,今仍竭天下所有以与之,可谓失其宜矣。”可见赏赐开支疲于应付。致使国库枯竭,财政短绌,长此下去,终会导致明王朝的经济崩溃。

——杨火喜《郑和下西洋的目的及其被停航的原因》

材料三:郑和下西洋路线图

请回答:

(1)根据材料一、二,概述明朝对外贸易的特点。

(2)根据材料二,说明郑和下西洋活动终止的主要原因。

(3)依据材料并结合所学知识,从外交角度分析郑和下西洋的历史贡献。

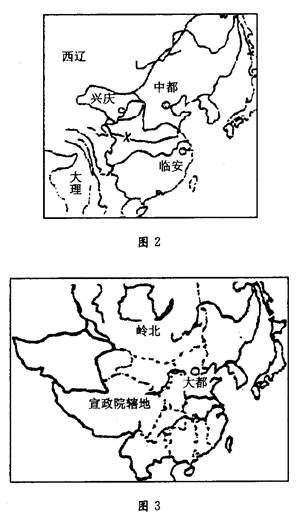

识别下面三图,指出三图分别反映了什么时期的政治形势,概述各图形成过程并指出三图显示的历史发展趋势。

隋唐时期是中国封建社会制度创新的重要时代,概括隋唐在政治、经济、军事制度上所作的主要革新,并分别说明其积极意义。

阅读下列材料:

材料一:国朝仍前明之制,以内阁为政府,大学士为宰执……

——叶凤毛《内阁小记·自序》

材料二:国初设内三院外,其军国政事,皆交议政诸王大臣,半皆贵胄世爵,不谙世务。宪庙(指雍正帝)设立军机大臣,择阁臣及六部卿贰熟谙政体者,兼摄其事。

——《啸亭杂录·军机大臣》

材料三:乾隆五十六年十月二十四日谕:“国初以来,设立议政王大臣。彼时固有议政处,是以特派王大臣承充办理。自雍正年间设立军机处之后,皆系军机大臣每日召对,承皆遵办,而满洲大学士、尚书向例俱兼虚衔,并无应办之事,殊属有名无实。朕向来办事祗(恭敬)崇实政,所有议政空衔,著不必兼充,嗣后该部亦毋庸奏请。”

——《枢桓记略》卷一

材料四:军机处本内阁之分局。国初承前明旧制,机务出纳悉关内阁,其军事付议政王大臣奏议。康熙中,谕旨或命南书房翰林院撰拟。是时南书房为最亲切之地。雍正年间,用兵西北,以内阁在大和门外,傣直(官吏值勤)者多虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处。地近宫廷,便于宣召,为军机大臣者皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。

——赵翼《蘑曝杂记》卷一

材料五:嘉庆四年正月初八日谕:“各部院文武大臣亦不得将所奏之事预先告知军机大臣。即如各部院衙门奏章呈递后,朕可即行召见,面为商酌,各交该衙门办理,不关军机大臣之事也。” ——《枢桓记略》卷一

请回答:

(1)清初主要有哪些中央政治机构?最主要的决策机构是什么?

(2)议政王大臣会议被撤销的原因是什么?

(3)依据上述材料概括指出康熙帝、雍正帝、乾隆帝、嘉庆帝为加强皇权所采取的措施。

阅读下列材料:

材料一:万历二十九年(1601年),江苏巡抚曾时聘因苏州民变上疏皇帝,内中提到“吴民生齿最繁,家杼轴而户纂组。机户出资,机工出力,相依为命久矣”“浮食奇民,朝不谋夕,得业则生,失业则死。臣所睹记,染坊罢而染工散者数千人,机房罢而织工散者又数千人,此皆自食其力之良民也”。

——《明神宗实录》

材料二:明万历苏民无积聚,多以丝织为生。东北半城皆居机户,郡城之东皆习机业。织文曰缎,方空曰纱。工匠各有专能,匠有常主,计日受值。有他故,则唤无主之匠代之,曰唤代。无主者黎明立桥以待。缎工立花桥,纱工立广化寺桥,以车纺丝者曰车匠,立濂溪坊,什百为群,延颈而望,粥后散归。若

机房工作减,此辈衣食无所矣。

——(乾隆)《苏州府志》

请回答:

(1)根据以上材料,概括提炼明朝中后期苏州地区丝织业的发展情况。(逐条列出,不得摘抄材料原句)

(2)史学界普遍认为,明朝中后期苏州丝织业中出现了资本主义生产关系的萌芽。试从两则材料中各摘引最有说服力的一句加以论证。