读某中学2013年11月23日举行的学生“远足”活动部分路线图,回答下题。

该日上午7点30分至9点之间,学生欢快地行走在图中甲至丁路段,关于他们在图中四地的行进方向和太阳位于学生所在方位的描述,正确的是( )

| A.甲:向东南侧前方 |

| B.乙:向西南左后方 |

| C.丙:向西北左前方 |

| D.丁:向东北右后方 |

四路段中,最有可能受山体滑坡而导致的道路阻塞的是( )

| A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |

河流在凹岸侵蚀,凸岸堆积,其中凹岸侵蚀属于

| A.溯源侵蚀 | B.侧蚀 | C.下蚀 | D.垂直地面的侵蚀 |

读“沿赤道断面局部地球板块图”,判断下列正确的是

| A.图中能找出六大板块 |

| B.①、②板块名称分别是美洲板块、非洲板块 |

| C.图示山地是澳大利亚的大分水岭 |

| D.③处板块的边界类型为消亡边界 |

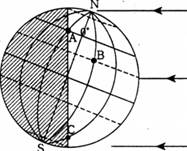

读“太阳光照图”,回答第1-2题。

图示季节

| A.西欧的温带落叶阔叶林纷纷落叶 | B.夏威夷高压势力强盛 |

| C.黄河进入枯水期 | D.船只向西过北印度洋顺风顺水 |

此时

| A.地方时大小顺序是A>B>C |

| B.正午太阳高度角的大小顺序是A>B>C |

| C.白昼长短的大小顺序是A>B>C |

| D.自转线速度的大小顺序是A>B>C |

据报道称:2050年1月1日,人类在距离地球50亿光年的地方,发现有与地球一样的存在生命的行星A。下列关于这颗“A”行星的叙述,可能性较小的是

A.该行星表面应存在大气层

B.该行星的温度应能使水经常能处于液体状态

C.离该行星最近的恒星比较稳定

D.该行星应有象月球一样的卫星

读以南极点为中心的半球图,图中阴影部分表示地球上某种资源的分布,箭头表示洋流。根据图中提供信息,回答1-2题。

若人类不合理利用分布于图示阴影区的资源,将可能会出现

| A.能源供应紧张 | B.酸雨现象更加严重 |

| C.喜马拉雅山的雪线上升 | D.臭氧层空洞 |

下列关于图中洋流的说法正确的是

| A.西风漂流,向西流,暖流 | B.西风漂流,向东流,寒流 |

| C.秘鲁寒流,向东流,寒流 | D.西风漂流,向东流,暖流 |