2011年开春,曾经熙熙攘攘的“民工潮”演变成“民工荒”。仅珠江三角洲地区,民工缺口的保守估计就达200万人,使众多企业的生产陷入困窘。不仅沿海地区劳动力缺乏,就连劳务输出大省安徽等内陆省份由于目前正大规模地承接产业转移也闹出了“民工荒”。

据调查,我国现有农民工约有2.3亿至2.4亿人,其中“80后”占一半左右,“90后”有4000多万人。这些新生代农民工学历更高,视野更宽,个性更强。与父辈相比,他们更注重精神需求,更希望通过培训,掌握技能,得到技术性强、收入高的工作,廉价劳动力时代渐行渐远。另外,国家出台了一系列惠农政策,提高了农民的种粮积极性,部分农民不愿外出打工。“民工荒”给当地经济发展造成了极大的困难,也给一些用工单位和政府敲响了警钟。

(1)有人认为:“劳动力结构的变化导致了今年的用工荒。”请你运用经济生活的相关知识对这一观点加以评析。

(2)对于材料提到的“用工荒”问题你认为应如何解决?

2012年12月,中央经济工作会议指出,城镇化是我国现代化建设的历史任务,也是扩大内需的最大潜力所在,要积极引导城镇化健康发展。

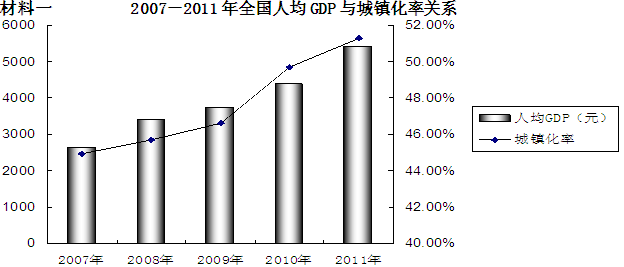

注:2011年我国城镇化预期目标为48.5%,而世界发达国家城镇化率均在80%以上。

(资料《中国统计年鉴》)

表 2007—2011年我国东、中、西三大区域城镇化率对比

城镇化率 城镇化率年份 |

东部地区 |

中部地区 |

西部地区 |

东西部相差(百分点) |

| 2007年 |

53.2% |

39.4% |

37% |

16.2 |

| 2008年 |

55.7% |

40.9% |

38.3% |

17.4 |

| 2009年 |

56.7% |

41.3% |

39.4% |

17.3 |

| 2010年 |

59.9% |

45.2% |

41.6% |

18.3 |

| 2011年 |

61.1% |

47% |

42.7% |

18.4 |

材料二研究表明,我国城镇化率每提高1%,将推动1300多万农村人口进入城镇,带动居民消费增长1.2个百分点;推进城镇化还将直接影响我国的产业空间布局和生产要素跨区域重组,促进城乡产业集群发展和三大产业协调发展;也将为云计算、物联网等信息技术的加速创新与应用普及带来广阔的空间。

⑴分别指出材料一中图、表所包含的经济信息,并结合材料一、二,运用经济生活的相关知识,说明推动城镇化建设是如何促进我国经济发展的。

材料三目前,我国城镇化的推进并不是一帆风顺的,还面临着很多深层次的矛盾:在城乡二元体制下,限制农村人口向城市自由迁徙的户籍、社会保障等制度障碍仍未彻底破除,生产要素在城乡间自由双向流动的机制急需健全,城镇化过程中还要处理好保障国家粮食安全的问题。这些矛盾和问题的破解都必须依靠进一步的改革攻坚。

⑵结合材料三,运用“社会发展的规律”的有关知识,分析改革对于推进我国城镇化发展的影响。

材料四农民工是城镇化进程中涌现出的一支新型劳动大军。浙江省某中心镇在推进新型城镇化的过程中,要求各社区充分发挥社会融合功能,鼓励农民工积极参与社区自治、同历决策过程,促进农民工与城镇居民和睦相处。

⑶结合材料四,说明促进农民工融入城镇社区自治和决策体现了“公民的政治生活”中的哪些道理。

辨析题(仅作判断不说明理由者不给分)

有人认为:只有相关政府部门“放水养鱼”,切实减轻税费负担,中小企业才能走出高成本困境。请结合上述材料,运用经济生活《有关知识》评析这一观点

材料一《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点,把促进就业放在经济社会发展优先位置。我国就业形势是一方面就业难,另一方面用工难。这“两难”是政府、企业和劳动者共同的困惑。能否清除认知障碍,平衡利益矛盾,决定着政府、企业和劳动者能否和谐“共舞”。

材料二《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出,要推动具备条件的国有大型企业实现整体上市,不具备整体上市条件的国有大型企业要加快股权多元化改革,有必要保持国有独资的国有大型企业要加快公司制改革,完善企业法人治理结构。

(1)结合材料一,运用经济生活有关知识,就“两难”问题的解决,谈谈政府、企业和劳动者应该如何做。

(2)结合材料二,运用经济生活有关知识,分析我国推动国有大型企业进行公司制改革的原因。

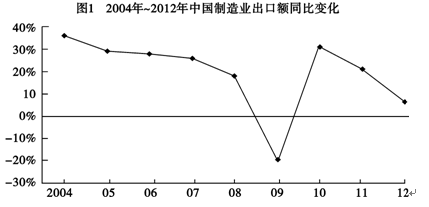

受到国际市场需求不振、贸易壁垒等因素影响,中国制造业转型升级势在必行。

材料近年来,我国劳动力成本上升较快,中国制造业向海外转移的警钟不断敲响。2012年7月,体育用品制造商阿迪达斯表示要关闭在华仅有的一家直属工厂,福特汽车公司则要将1.2万个工作岗位从墨西哥和中国迁回美国。然而同年,中国欧盟商会对在华500家欧盟企业进行了相关调查,结果仅有20%的受访企业考虑回到欧盟或者转移至东南亚国家。

描述图1、图2蕴含的经济信息,并运用经济生活知识,对材料中“我国劳动力成本上升会造成我国制造业大量向海外转移”的观点进行评析。