19世纪60年代,江浙地区出现了“蚕事乍毕丝事起,乡农卖丝争赴市……番舶来银百万计, 中国商人皆若狂……遂使家家置纺车,无复有心种菽粟”的现象。它反映出

| A.资本输出成为列强侵华的主要手段 |

| B.中国对外贸易由入超变为出超 |

| C.市场扩大刺激了江浙地区丝织业发展 |

| D.开埠通商促进了江浙地区民族工业的发展 |

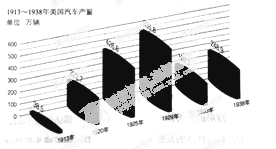

下图中,美国汽车产量1933年发生了较大变化。其主要原因是

| A.消费者购买力下降 | B.厂家生产能力下降 |

| C.政府限制汽车生产 | D.汽车销售价格上涨 |

为了配合当届世博会“未来世界”的主题,1938年10月在纽约世界展览会工地上埋人了一个装有当代文明记录的容器“时间舱”,并在地面的石碑上注明:直到5000年后才能打开。里面可能有

| A.电话机 | B.电脑 | C.原子弹残骸 | D.披头士唱片 |

随着城市化的发展,20世纪20年代,美国洛杉矶市中心的居民向郊区搬迁的现象剧增。促成这一变化的因素有

| A.新式交通工具得到广泛使用 | B.联邦政府在郊区兴建大批住宅 |

| C.普通劳动者的基本收入得到法律保障 | D.大型国有企业多位于郊区 |

有国外学者说,如果世界结束于1820年,一部此前300年全球经济史的主体就会是东亚;只有结尾的简短一章可能提到遥远的大西洋沿岸。这里的“结尾的简短一章”主要指的是

| A.新航路开辟 | B.西方早期殖民扩张 |

| C.工业革命 | D.资本主义世界体系确立 |

有学者认为:“没有伊丽莎白时代(1558—1603年)的中兴和辉煌,英国要成为世界上首次资产阶级革命和首次工业革命的发祥地,是难以想象的。”在下列英国创造的所谓“中兴和辉煌”中,属于伊丽莎白时代的是

| A.建立了英属北美殖民地 | B.产生了早期启蒙思想 |

| C.打败了西班牙殖民帝国 | D.确立了君主立宪政体 |