哈佛大学教授弗格森将1989年11月9日柏林墙的坍塌视为“世界经济的转折点”。其主要依据是

| A.不诉诸武力的冷战方式保障了经济安全 | B.德国的再次统一推动了世界经济的发展 |

| C.世界面临着多极化趋势的冲击 | D.冷战秩序的瓦解加速了经济全球化的进程 |

2008年10月十七届三中全会在北京召开,审议通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》引发亿众关注,同样引发媒体的热议:《长江日报》(10月10日)评论指出:农村改革的关键是“还权于农民”。对这的“还权”理解准确的是

| A.还权于农民的“权”是指土地所有权 | B.还权于农民是将基层民主权还给农民 |

| C.还权于农民的“权”是指土地承包经营权 | D.“还权于农民”就是倡导土地私有化 |

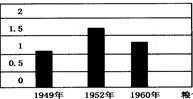

下图是1949年到1960年我国粮食产量的变化情况,根据所学史实判断下列对1952年粮食产量上升和1960年粮食产量下降的主要原因分析正确的是

| A.1952:三大改造的基本完成;1960:自然灾害 |

| B.1952:土地改革的基本完成;1960:“大跃进”和人民公社化运动 |

| C.1952:互助合作运动开展;1960:“八字方针”的提出 |

| D.1952:过渡时期总路线的提出;1960:人民公社化运动和自然灾害 |

我国全方位对外开放格局的层次是

① 沿海开放城市② 经济特区③ 沿海开放区④ 内地

| A.①②③④ | B.④③②① | C.②③①④ | D.②①③④ |

中共十一届三中全会后,我国农村改革的主要形式是

| A.土地转归个人所有 | B.建立人民公社 |

| C.允许土地买卖 | D.实行家庭联产承包制 |

1960年中共中央提出“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,其中“调整”是指

| A.调整国民经济的发展速度 | B.调整中共八大提出的经济发展方针 |

| C.调整阶级斗争与经济建设的关系 | D.调整国民经济各方面的比例关系 |