2011年初,随着“中国国家形象片”——《人物篇》和《角度篇》在一些国家 的热播,“中国形象”成为媒体热议的话题。 话题——文化是国家形象的灵魂

文化在中国国家形象的塑造和推广中发挥这重要作用,如蕴含着团圆、和谐理念的中国春节,日益成为中外文化交流的平台,也带来了新的商机;孔子学院的发展使越来越多的外国人了解中国;“杂交水稻之父”袁隆平的科技创新成就赢得了世界赞誉----中华文化的发展和传播扩大了中国的影响力,提升了国家形象,增强了炎黄子孙的民族自豪感。

运用文化作用的知识,谈谈你对上述材料的理解。

阅读材料,回答下列问题。

材料一

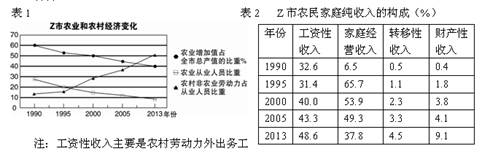

注:工资性收入主要是农村劳动力外出务工收入;家庭经营收入是指农村住户以家庭生产经营单位进行生产筹划和管理而获得的收入;财产性收入是农村土地流转和农村产权制度改革带来的收入。

材料二:Z市政府根据国家有关土地承包经营权流转管理的规定,出台了该市土地流转的实施细则,要求按照依法自愿有偿原则,引导农村土地承包经营权有序流转。鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转,发展适度规模经营;杜绝强制流转等违法行为,保障农民的收益权利;把土地流转与促进农民就业和社会保障结合起来,实现了农民离土不离乡,进厂不进城。

材料三 :A 村村委会多次组织村民召开村民会议,协商解决土地流转中存在的居住模式、土地流转方式、收益方式、社区公共事务等问题。经过各方努力,通过村委会协调流转的农户有307户,流转面积占流转总数的91. 96 % ,使村民的收益有了保障。

(1)揭示材料一中图和表蕴含的经济信息,并运用生产要素按贡献参与分配的制度和市场经济的有关知识,分析材料二中要坚持依法自愿有偿原则引导农村土地承包经营权向专业大户等流转的必要性。( 14分)

(2)运用民主管理和政府职能的有关知识说明村委会和政府在土地流转中所扮演的角色。( 12 分)

阅读材料,回答问题。

瑞士昆虫学家保罗·米勒因发明DDT,于1948年获得诺贝尔奖。DDT因其稳定性、脂溶性、药效普适性等特点,一度大量生产普遍使用。后来发现DDT的使用造成严重的环境污染,被绝大多数国家明令禁止使用。化学工作者进行不懈的努力,研制出多种新型杀虫剂,代替了DDT农药,既能杀灭害虫,又能减少污染,避免了对生态平衡的破坏。

人类对DDT的认识过程,给我们哪些认识论启示?

阅读材料,回答问题。

20世纪50年代中期,经济学家马寅初经过三年的调查研究发现,中国人口的增长率是每年增长千分之二十二以上,有些地方甚至达到千分之三十,这实在是太高了。如此发展下去,五十年后,中国将有二十六亿人口。由于人多地少,恐怕连吃饭都成问题。于是,他将自己的研究成果写成“控制人口与科学研究”一文。然而他的观点在那时却遭到批判。从1962年到1972年,十年里我国累计出生了3亿人。由于人口增长过快,20世纪70年代我国开始大规模提倡计划生育。进入21世纪,我国已成功实现了人口再生产类型由“高出生、高增长”向“低出生、低增长”的历史性转变。

运用实践是认识的基础的知识分析上述材料。

阅读材料,回答问题。

历史表明,经济危机形成的倒逼机制,往往会对经济结构产生“洗牌效应”,为一些产业提供了难得的发展机遇。安徽文化底蕴深厚,文化资源丰富。近年来,中共安徽省委、省政府提出并实施了“建设文化强省”的发展战略,将文化产业作为实现崛起的支柱产业之一,着力培育软实力。2008年以来,全球性金融危机“寒风劲吹”,安徽文化产业却凭借“厚积薄发”的底气,抢抓机遇,逆势而上,成为江淮大地加速崛起的新引擎。

结合材料,说明安徽省发展文化产业的做法是如何体现意识的能动性的。

阅读材料,回答问题。

2010年10月26日,中国疾病预防控制中心在京通报了3例携带NDM—1耐药基因细菌的病例。 “超级细菌”NDM-1有蔓延全球的趋势,美国3个州和加拿大也出现感染个案;医学界专家表示,细菌正在蔓延,但超级细菌不会直接在人和人之间传播,呼吁各国设立监控系统,检测入院人士,合力追踪病菌蔓延情况,并呼吁民众注意个人卫生,不要滥用抗生素。因此,对于“超级细菌”, 医学界专家表示还是可防、可控、可治的,不必过于惊慌。

上述材料是如何体现客观的规律性和普遍性的要求的。