社会发展既要重视以人为本,又要注重法制建设。阅读下列材料,回答问题。

材料一 孔子曰:“能行五者于天下……恭、宽、信、敏、惠……惠则足以使人”。

颜渊问仁。子曰:““克已复礼为仁……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

——《论语》

材料二 汉文帝的车驾至中渭桥时,突然从桥下窜出一人,把皇帝的御马吓得又叫又跳,文帝大怒,把这人交给廷尉张释之治罪。经审讯查明,此人在桥下躲避皇上车驾,误以为车驾已过,急着回家,没想到惊吓了御马。张释之认为此人是偶然过失,只是违反了“清道令”,判以罚金后释放。

材料三 “仆诚赖天之灵,偶有见于良知之学,以为必由此而后天下可得而治。是以每念斯民之陷溺,则为之戚然痛心,忘其身之不肖,而思以此救之。”

——王守仁《王阳明全集》

材料四 黄宗羲以“托古改制”的笔法,肯定“三代之法”是“天下之法”,而批评三代以下之“法”为“一家之法”。他倡导民治、反对封建专制,主张立公法、废私法。……他指责封建法律是一家之法、非法之法。

(1)据材料一指出孔子思想体系的核心,其积极意义何在?

(2)据材料二并结合所学知识,指出汉初在立法指导思想上和秦朝的不同之处。汉初这种立法思想产生的原因是什么?

(3)据材料三并结合所学知识,指出王阳明提出的经世济民方案的核心内容,并分析他强调该核心内容的社会政治背景。

(4)据材料概括黄宗羲的法制思想,结合所学知识指出其历史影响。

阅读下列材料

材料一在古代中国血缘宗法制度下, 人们非常信奉“不孝有三,无后为大”。 “养儿防老,积谷防饥”的传统观念。——《制度文明与中国社会——风俗流变》

材料二公元1500年,伦敦的人口不过5万,1600年人口增至20万。1700年增至70万。1800年英国本土人口加上移民约为2000万,英国人口快速增长。英国维多利亚女王统治的时代保证家庭稳定生育,导致生育率居高不下。英国由于人口增加快,每年增加大量年轻劳动力,源源不断地满足工业革命的需求。——《大国崛起与现代化》

材料三“除了党的领导之外,六亿人口是一个决定的因素,人多议论多.热气高.干劲大”(毛泽东)。到1962年,由于人口政策指导思想的偏差和高生育率的延续,人口数量猛烈增长,国民经济发展出现明显的不协调。——《浅析毛泽东的人口观》

材料四随着时代的进步,社会的变迁,传统生育观念正在悄悄发生着改变。城乡居民普遍接受了计划生育的国策和一对夫妇只要一个孩子的号召。2001年对农村的一项调查表明:在今天,家庭中男女地位的平等,合理生育或少生孩子的观念正在农民当中逐渐形成。“女儿也是传后人”等观念逐渐深入人心。——《20世纪中国社会生活变迁史》

(1)据材料一,指出中国古代社会的生育观,并结合所学知识分析其产生的主要原因。

(2)据材料二、三,概括英国和中国人口政策的相同点。并结合所学知识分析其对两国造成的不同影响。

(3)材料四中,中国人的生育观念发生了哪些变化?结合所学知识从经济、家庭关系、政策角度分析其成因。

阅读下列材料

材料一明初的山西大同,宣府为重镇,于是山西商人以“极临边境”优势……便捷足先登,纷纷进入北方边镇市场。明人章悉说:“圣祖以边城险远,兵怕不克,而粮运劳费,乃命商人输粟边仓,……商人喜得厚利,乐输边饷。”

材料二明初山西的民风是“民多俭质而力农,士尚气节而务学”;到了明朝后期,山西省的民风是“奢靡其习染也,……商贾家亦雕龙绣拱,玉勒金鞍”。“子弟之俊秀者,多入贸易一途,……至中才以下,方使读书应试”。

材料三明代山西商人范世达“占良田数百亩”;清代山西商人亢氏建造的亢园“长里许,……临河造屋一百间,土人呼之为百间屋。”

材料四“中国晋商多于各省设立汇兑庄,……每一字号岁盈不下数十万。”19世纪中期以后,洋商在通商口岸开设了很多银行,“晋商之利,稍为所夺……”。

--摘编自《晋商兴衰史》

请回答:

(1)根据材料一说明晋商兴起的原因。

(2)材料二、三说明山西的民风发生了什么变化?

(3)结合以上材料和所学知识,分析阻碍晋商进一步发展的原因,并由此分析对社会发展带来的影响

(4)参照材料四并结合所学知识,简述近代通商口岸的开放对中国的社会经济影响。

阅读下列材料,回答问题(14分)

材料一:

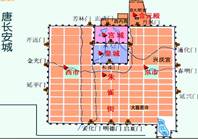

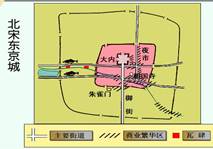

图一图二图三

材料二:同年(1947年)10月30日,美英中法等23个国家在协定上签字,1948年1月1日生效。总协定的宗旨是:减少关税和贸易障碍,取消歧视待遇,充分利用世界资源,促进各国生产,扩大国际交换,创造就业机会,保证实际收入,增加有效需求。

——吴于廑、齐世荣《世界史,现代史编》

请回答:(1)图一、二是哪两个国际组织的名称?它们成立后形成的世界货币体系叫什么?

(2)材料二所描述的协定是什么?图三是哪个国际组织?其宗旨是什么?

(3)中国是何时加入图三所示组织?加入该组织对中国有何利弊?

阅读材料并回答问题。

材料一:

材料二僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥。

──《史记·商君列传》

材料三 “农为天下本务,而工贾皆末也……工贾取其利,而失之义,惟在平日留心劝导,使民知本业为贵。”──雍正皇帝

材料四 1793年,英国马戛尔尼使团来华,要求开放天津、宁波等地通商。乾隆皇帝严辞拒绝,并表示如果“夷商将货船驶至浙江、天津地方”,“定当立时驱逐出洋”。

请回答:(1)根据材料一并结合课本中的历史信息,说明北宋东京与图一所示城市相比,在商业活动方面发生了什么变化?

(2)材料二、三所反映了什么经济思想?结合两则材料的不同历史背景,分析这一思想对中国历史的影响。(6分)

(3)材料四反映了当时中、英两国怎样的对外政策?

(4)20世纪90年代我国对外开放的重要标志是什么?其主要目的是什么?

民生问题是社会发展的重大问题。阅读材料,回答问题。

材料一晁错说:“民贫则奸邪生。贫生于不足,不足生于不农,不农则不地著(定居);不地著则离乡轻家,民如鸟兽,虽有高城深池,严法重刑,犹不能禁也。”

——《汉书·食货志》

唐太宗说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”

——《贞观政要·君道》

(1)依据材料一归纳中国古代明君贤人的治国思想。

材料二 1924年8月孙中山指出,我们国民党的民生主义,目的就是要把社会上的财源弄到平均,不过办法不同。

——摘编自孙中山《三民主义》

(2)孙中山解决民生问题最初的主张是什么?材料二中所提的“办法”与最初的主张有何主要变化?结合材料和所学知识,说明这种变化的历史背景。

材料三 1980年邓小平指出:“近三十年来,经过几次波折,始终没有把我们的工作重点转到社会主义建设这方面来……社会生产力的发展不快、不稳、不协调……”1990年又指出:“人民现在为什么拥护我们?就是这十年有发展,发展很明显。”

——摘编自《邓小平文选》

(3)指出材料三中所说的“几次波折”中最严重的一次。结合所学知识概括指出,我国社会主义现代化建设新时期“发展”在国计民生方面取得的成就,并说明其原因。

(4)综上,谈谈古今在民生问题上的经验教训。