中华民族的悠久历史造就了深层次的文化结构,消费意识作为其中的一部分从一开始就沿着“尚俭”和“尚奢”主次并存、因时制用的模式向前发展。阅读材料,回答问题。

材料一 “礼,与其奢也,宁俭。”——孔子

“俭节则昌,淫浃则亡。”——墨子

“财货足用则轻用(滥用),轻用则侈泰,……侈泰则家贫。”——韩非子

“有德者皆由俭来也,俭则寡欲。君子寡欲则不役于物,可以直道而行;小人寡欲则能谨身节用,远罪丰家。故曰:俭,德之共。”——司马光

材料二 自一人言之,一人俭则一人或可免于贫;自一家言之,一家俭则一家或可免于贫。至于统计天下之势则不然”。予每博观天下之势,大抵其地奢则其民必易为生,其地俭则其民必不易为生者也。何者?势使然也。……只以苏杭之湖山言之,其居人按时而游,游必画舫肩舆,珍羞良酿,歌舞而行,可谓奢矣。而不知舆夫、舟子、歌童、舞妓,仰湖山而待爨(烧火做饭)者不知其几……彼以粱肉奢,则耕者庖者分其利;彼以纨绮奢,则鬻者织者分其利。

——明 陆楫《蒹葭堂杂著摘抄》

(1)材料一中孔子尚俭的目的是什么?墨子、韩非子、司马光分别是从哪种角度论述尚俭的重要性?

(2)据材料二,指出作者的观点及其依据。结合所学知识分析这种观点产生的根本原因。

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一日本学者井上清在《日本历史》中写道:“公元702年到777年,(日本)曾派使节到唐朝达6次之多。使节的船队大体为四艘。每次都有大批留学生随行,大使以下留学生和水手多达四五百人。”中国史学家周一良在《中日文化关系史论集》中说:“奈良的贵族……举凡学术、技术、文艺、音乐以及佛教和佛教庙宇的建筑、雕刻、绘画、以及有关服饰、器皿、生活方式都在学唐朝。他们的头脑一刻也不忘记“在唐国”。只要是唐朝的东西,无论什么都要尽快地引进来——这是企图让人们看到,日本也是不亚于唐朝的国家。”

材料二在中国近代,赴日留学生数以万计,其盛况不仅在中国留学史上是空前的,也是“世界史上最大规模的学生出洋运动。”在时间上,中国人留学日本比留学欧美晚了数十年,但在人数上,近代中国留日人数超过了留学欧美各国人数的总和。

19世纪末20世纪初中国留日学生情况大事年表

| 1895年 |

御史杨深秀上奏:日本明治维新功在留学生,请派人赴日学习。 |

| 1896年 |

清朝驻日公使带赴日本学习的13名使馆学生为中国学生留日之始。 |

| 1898年 |

各省受甲午中日战争失败的刺激开始派遣留日学生。 |

| 1900年 |

留日学生达140余人,成立励志会,创办《译书汇编》翻译欧美启蒙思想家名著。又改建“以民族主义为宗旨”的中国青年会。 |

| 1901年 |

清末新政开始,官费、私费留学的高潮掀起。当时的留学地域,英美德法俄各国皆有,但东渡日本者占90%以上。留学生秦力山在孙中山支持下创办《国民报》,宣扬革命救亡。这年,陈独秀因宣传反清被迫逃亡日本留学,次年邹客、周树人(鲁迅)到日本留学,两年后秋瑾自筹资金赴日留学。 |

| l903年 |

留日学生达到1300余人。留学生黄兴、陈天华组织军国民教育会,提倡“鼓吹、起义、暗杀” 以“实行民族主义”。此后,留学生在日本东京创办《游学译编》、《浙江潮》等与国内以上海为中心的革命宣传相呼应。 |

| 1905年 |

留日学生激增,一年后达到12000余人,以江浙、两湖、广东和四川为最多。这年,孙中山在日本东京成立中国同盟会。 |

| 1906年 |

清政府颁布留学新规定,限制留日学生资格,留日热开始降温。 |

(1)报据材料一,结合所学知识,日本多次向中国派遣大规模使节船队的目的是什么?

(2)近代中国留学教育随着民族危机日益加深和民族资本主义发展而演进.根据材料二,结合所学知识,指出1895~1906十年间促使中国青少年留日活动兴起和发展的重大历史事件,并概括说明这一现象对中国社会产生的积极作用。

(3)根据以上材料,说明中日两国间留学教育兴起的共同原因。

阅读下列引目《新唐书》〔食货志〕的材料。

材料一初,德宗〔779-805年在位〕纳户部侍郎赵赞议,税天下茶、漆、竹、木,十取一,以为常平本钱。

材料二穆宗〔820年〕即位,两镇用兵,帑藏空虚,禁中起百尺楼,费不可胜计。盐铁使王播图宠以自幸,乃增天下茶税,率百钱增五十。江淮、浙东西、岭南、福建、荆襄茶,播自领之,两川以户部领之。天下茶加斤至二十两,播又奏加取焉。右拾遗李珏上疏谏曰:“榷率起于养兵,今边境无虞,而厚敛伤民,不可一也;茗饮,人之所资,重税则价必增,贫弱益困,不可二也;山泽之饶,其出不訾,论税以售多为利,价腾踊则市者稀,不可三也。”其后王涯判二使,置榷茶使,徙民茶树于官场,焚其旧积者,天下大怨。

材料三武宗〔840年〕即位,盐铁转运使崔珙又增江淮茶税。是时茶商所过州县有重税,或掠夺舟车,露积雨中,诸道置邸以收税,谓之“搨地钱”,故私贩益起。

请回答

(1)据材料一所述,茶税是在德宗时开始征收的。就德宗开征茶税一事,反映出唐代什么样的社会状况?

(2)据材料二所述,李珏上疏向穆宗提出什么建议?其依据是什么? (6分)

(3)据材料二和三所述,政府增加征收茶税带来什么后果?

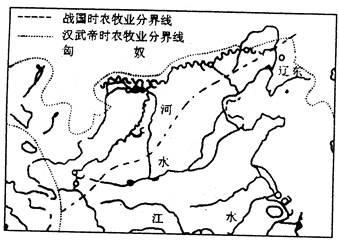

依据下图和所学的知识,分析秦汉时期农牧业分界线向北推移的政治经济原因和自然条件。(8分)说明你对于农牧业分界线北移的利和弊的认识。(4分)

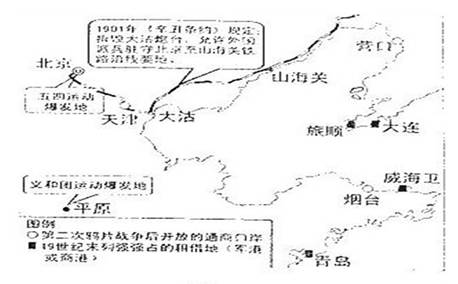

环渤海地区包括辽宁、北京、天津、河北、山东等五省市。在近代,该地区是列强侵略的重点,也是中国人民抗争最激烈的地区之一。新中国成立后,尤其在改革开放以来,这一地区发生了历史性巨变。

材料一下图是近代列强侵略环渤海地区和中国人们抗争示意图。

(1)据图上图,概括说明列强对该地区的侵略呈现怎么样的变化趋势。

(2)《辛丑条约》对中国社会产生了怎样的影响?

(3)在近代中国人民争取民族独立的过程中,义和团运动和辛亥革命各自走了一条怎么样的道路?五四运动又为探索民族独立的道路做出了哪些新贡献?

阅读下列材料,根据要求回答问题:

材料一 未经议会同意,国王无权废除法律或停止法律的执行;未经议会同意,国王不能征税;未经议会同意,国王不能在和平时期招募或维持常备军……

材料二 凡在合众国出生或归合众国并受其管辖者,均为合众国及所居住之州的公民。任何州不得制定或执行任何剥夺合众国公民特权或豁免权的法律。任何州……均不得剥夺任何人的生命、自由或财产;亦不得对任何在其管辖下的人,拒绝给予平等的法律保护。

——《关于黑人公民权利的美国宪法第14条修正案》

材料三 第5条 帝国立法权由联邦议会和帝国议会行使之。

第12条 联邦议会与帝国议会的召集、开会、延会、闭会之权属于皇帝。

第15条 联邦议会的主席职位及其事务的领导权属于由皇帝任命的帝国宰相。

第16条 建议并公布帝国法律及监督其执行之权属于皇帝。

第17条 皇帝委派官吏,命令他们宣誓效忠帝国,并在必要的情况下,命令他们退职。

第63条 帝国的全部军事力量组成统一的军队,在平时和战时受皇帝指挥。

请回答:

(1)材料一出自什么文献?该文献产生的重大影响是什么?(4分)

(2)依据材料二,概括《美国宪法修正案》反映的内容。说明了什么?(6分)

(3)材料三出自什么文献?该宪法规定的国家政体类型与材料一规定的政体有何区别?(10分)