“良夜骊宫奏管簧,无端烽火烛穹苍。可怜列国奔驰苦,止博褒姒笑一场。”诗中体现当时实行的政治制度是( )

| A.宗法制 | B.分封制 |

| C.嫡长子继承制 | D.世袭制 |

蔡元培写给孙中山的挽联:“是中国自由神,三民五权,推翻历史数千年专制之局;愿吾侪后死者,齐心协力,完成先生一二件未竟之功”。他认为孙中山最大的贡献是什么:

| A.推翻封建君主专制政体 | B.实现了三民主义 |

| C.使中国人民获得自由 | D.推翻了清王朝的统治 |

湖北省武汉市的武昌区有一条街叫“首义路”,这是为了纪念发生在这里的武昌首义。武昌首义发生于()

| A.1911年10月10日 | B.1912年元旦 | C.1912年2月12日 | D.1912年3月 |

在某个条约的签约仪式上,一个自称“中国通”的帝国主义份子写了一幅上联“琵琶琴瑟,八大王王王在上.”,一位中方随员义正严辞地对了下联;“魑魅魍魉,四小鬼鬼鬼犯边.”据此判断,这个签约仪式签定的条约是

| A.《南京条约》 | B.《黄埔条约》 | C.《马关条约》 | D.《辛丑条约》 |

与“春愁难遣强看山,往事惊心泪欲潸。四百万人同一哭,去年今日割台湾。”一诗相关联的历史事件是

| A.中法战争 | B.甲午中日战争 | C.日俄战争 | D.抗日战争 |

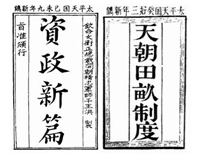

下图两部文献具有相一致的方面,对此正确的表述是

| A.都反对封建主义压迫 |

| B.都成为太平天国的建国纲领 |

| C.都主张发展资本主义 |

| D.都以绝对平均主义作为指导思相 |