阅读图文资料,回答下列问题。(14分)

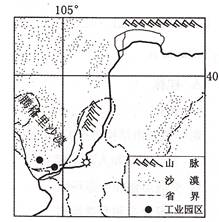

腾格里沙漠腹地生态脆弱却生机勃勃,这里分布着诸多第三纪残留湖,地下水资源也十分充足,当地还蕴藏着丰富的芒硝、原盐、煤、铁等资源,许多牧民的集居于此。近年来当地“筑巢引凤”的发展战略,吸引了苏、浙、沪众多重化工企业在此落户,这些企业一边大量开采地下水资源用于生产,一边将未经处理的污水排入沙漠。

(1)分析下图中工业园企业生产对当地水体的不利影响

(2)生态专家认为“沙漠地下水一旦被污染后,修复几乎是不可能的”,请分析原因。

(3)为了促进该地经济发展,当地是否应该承接高耗水高污染的产业?请表明观点并阐述理由。

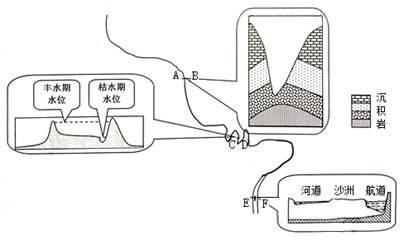

下图是我国东部地区某河流示意图,读图回答下列问题。

(1)分析AB截面河谷深邃的原因。

(2)据图分析CD截面所在的地区形成地上河的原因。

(3)EF截面所在河段的航道靠近(E、F)岸,说明判断依据。

【地理——环境保护】

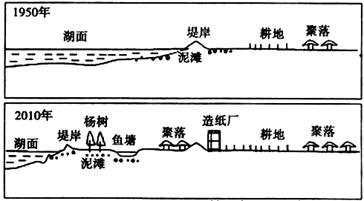

读“我国洞庭湖沿岸某地的1950年和2010年土地利用类型示意图”,回答下列问题。

(1)说明该湖区1950年—2010年土地利用类型的变化。(4分)

(2)简述该地土地利用类型的变化对湖泊及周围地区环境的影响。(6分)

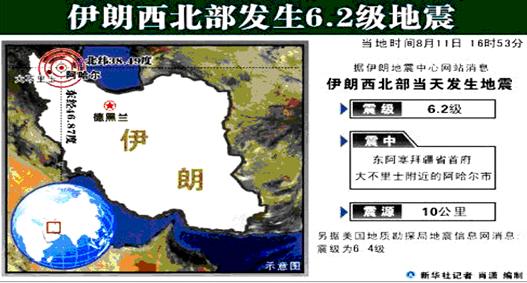

【地理——自然灾害与防治】据伊朗媒体报道,伊朗西北部东阿塞拜疆省当地时间2012年8月11日16分53分发生6.2级地震,11分钟后,距震中约20公里的瓦尔扎甘地区发生6级地震。这是首次地震的最强余震。主震后还发生了约40次余震。西北部震区6个村庄在地震中被夷为平地,已造成至少250人死亡、约2000人受伤,遇难者大多数居住在乡村地带。读图,完成下列各题。

(1)简述伊朗西北部东阿塞拜疆省地震多发的地质条件。

(2)说明此次地震人员伤亡惨重的原因。

【地理——旅游地理】

地中海是连接亚、欧、非三大洲的重要水域,具有浪漫的海洋气息,是世界上最大的出境旅游客源产生地和国际旅游接待地。目前,地中海地区每年吸引约5 000万游客,旅游收入达120亿美元。

请说出地中海地区每年的旅游旺季是北半球的哪个季节并简要分析这里成为世界上最大的国际旅游接待地的原因。

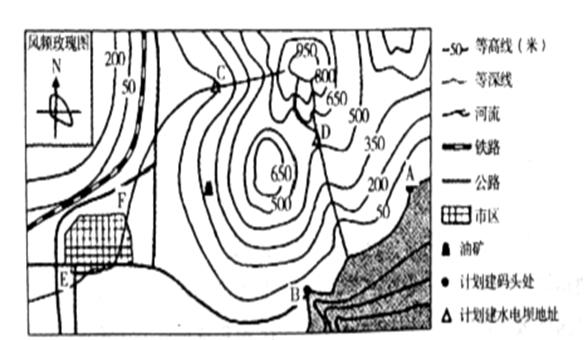

读“某区域等髙线地形图”,回答下列问题。

(1)在海边兴建油港码头,应建在A处还是B处?为什么?

(2)为解决港口用电,计划在C处或D处利用水力发电,哪个地方更合理,请做合理性评价。 (8分)

(3)规划在E或F地建一个石化工业区,最终经过论证决定在E地建设,试分析其原因。