阅读下列材料:

材料一 上世纪五十年代初,整个世界处在两大阵营对峙的状态中。随着世界殖民体系土崩瓦解,亚洲和非洲出现一大批获得独立的新兴民族国家,这些国家最紧迫的任务就是捍卫国家独立和主权,争取和平的国际环境来发展民族经济。在这个背景下,中华人民共和国总理周恩来于1953年底提出了和平共处五项原则。

——刘畅《全球化中和平共处五项原则的挑战和发展》

材料二 更加有趣的是在此时期美国为何会就中国明确提出的和平共处五项原则保持着极其相似的态度。l972年2月28日,上海联合公报发表,提出了双方解决“根本性分歧”的方案。……国际争端的解决都要基于这一基础,不得诉诸武力解决和威胁。美国和中国同意将这些原则应用于共同关系。

——罗伯特·基斯《周恩来和平共处外交的当代意义》

材料三 20世纪90年代中期以后,国际形势的发展也对和平共处五项原则提出了新问题和挑战。……冷战结束后,美国作为惟一的超级大国,联合部分西方国家破坏国际法准则,尤其是破坏不干涉内政这一核心内容,自认为有权决定别国政权的合法性。

——叶自成等《新中国国际秩序观的变迁》

材料四 2012年2月4日,联合国安理会就叙利亚动武问题决议草案进行表决,俄罗斯和中国投了否决票,决议未获通过。……中国前驻伊朗大使华黎明5日对《环球时报》记者表示,其实,中国的反对票既非“跟随俄罗斯”,也不是“同情巴沙尔”,为的是坚持自己的原则。

——摘自《环球时报》

请回答:

(1)据材料一,说明中国提出和平共处五项原则时所面临的国际、国内形势。

(2)据材料二,说明20世纪70年代中美两国实现和解的原因。结合所学知识分析美国对华态度变化的自身原因。

(3)据材料三,说明和平共处五项原则遇到的挑战。材料四体现了中国在新时期实行怎样的外交政策?

(4)综合上述材料,在当今时代,中国应该如何在“坚持自己的原则”前提下妥善处理国际关系?

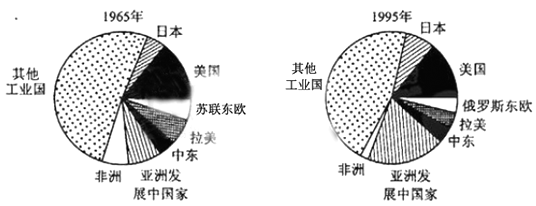

下图为世界贸易中国家和地区所占份额示意图。

比较上面两个饼状图,提炼一则信息,并结合所学知识加以说明。

阅读材料,回答下列问题

材料一中国文明为什么会拥有世界上最古老的、连续不断的文明?一个原因在于地理方面。它的西南面和西面,乃是世界上最高的山脉;东面,是直到近代才能逾越的太平洋;北面和西北面,则为沙漠和大草原,它们起着很大的保护作用……中国从一开始起,就能供养很可观的人口……如此巨大无比的人力资源,使中国人能够不管事态发展如何,始终保持自己的特点……还有中国的农业生活方式。农业是中国社会的基础;土地是否适宜耕种这一点,确定了中国文明的分布范围……中国存在着一种可追溯到数千年前,最古老的商朝书面语。这种书面语具有特殊意义,因为各地区的中国人,尽管操的方言不同,但都懂得这种书面语……与共同的书面语有关的,是非凡的国家考试制度。这种考试制度最初是综合性的,后来渐渐集中于文学体裁和儒家正统观念。官职之门向一切有才之士敞开,他们为中国提供了一种赢得欧洲人尊敬和羡慕的、有效稳定的行政管理……儒家学说为中国和东亚大部分地区提供了儒家生活方式的准则,并做了合理说明,在长达二千多年的时间里,它一直充当中国文明的基础……但到19世纪中叶,这一形势发生了突然而剧烈的变化。

材料二 19世纪后半期,自我为中心的中国人经历了一系列的灾难和痛苦。部分中国人开始反思和重新变革自己的文化。有官僚阶层开始的自强运动,有翻译介绍西学,也有个别人在生存危机下认识到非变革制度不可。商人阶级形成发展。在20世纪成为一支独立的政治力量。并促成了一场民族解放运动。

-----以上材料均摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一,概括中国文明保持连续性的原因?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括外来文明对中国近代化的影响?据此指出中国近代社会变革的特点?

文明的交流贯穿了人类历史,对人类文明发展起了重要的推动作用。阅读材料回答问题:

材料一在从约500年至1500年这一时期的大部分时间中,西方是欧亚大陆的不发达地区。我们已看到,这种不发达与中固的发达比较起来,证明是一种优势,因为中国的发迭起了使其自身的发展速度放慢的作用。相形之下,西欧人正因为自身比较落后,所以乐于并急于学习和适应外界。他们拿来中国的一些发明,充分发挥这些发明的潜能,并将它们用于海外扩张,这种扩张反过来又引发更多的技术进步和制度变化,最终结果是中世纪文明转变为现代文明,而欧洲人则成为先驱者和受惠者。

——摘自《全球通史》

材料二著名政治学家亨廷顿在《文明的冲突和世界秩序的重建》一文中把人类文明的交流划分为三个时期:1500年以前称之为遭遇时期,15 00-19世纪末称之为冲击时期,而19世纪末到20世纪则是相互作用时期。……从影响方面来看,19世纪西方的冲击……几乎没有给中国的政治体制、社会结构和经济制度带来任何影响,真正的近代化遥遥无期。

——徐中约《中国近代史》

(1)请用史实说明明清时期“中国的发达起了使其自身的发展速度放慢的作用”。请列举“他们(西方)拿来中国的一些发明,……并将它们用于海外扩张。”并说明“这种扩张反过来又引发更多的技术进步和制度变化”。

(2)请以反对材料二观点的立场,概括19世纪末20世纪初西方文明如何从经济、政治、思想三个方面作用于中国文明。如何理解材料二中导致中国近代“真正的近代化遥遥无期”的最主要因素?谈谈你的启示。

二战结束以来,国际局势风起云涌,变化莫测。阅读下列材料,回答问题。

材料一 “从波罗的海的什切青到亚得里亚海边的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来,苏联对铁幕以东的中欧、东欧国家进行日益增强的高压控制。对苏联的扩张,不能采取‘绥靖政策’。美国正高踞于世界权力的顶峰,应担负起未来的责任。”

——1946年3月英国首相丘吉尔的“铁幕演说”

材料二进入20世纪90年代以来,跨国公司得到了迅猛发展。……目前,近7万家跨国公司,其产值已经达到世界总产值的40%,贸易额约占世界贸易总额60%,对外投资约占全球直接投资90%,由于跨国公司通过市场内部化进行全球性生产经营活动,因而使“经济无国界”,从而将全球的生产连为一体,并且形成生产一研发一销售全球一体化。

——摘自新华网

材料三美国学者哈斯先生认为“多极合作时代”的到来仅是一种可能。但对“多极”能否“合作”持怀疑态度。我却对“多极合作时代”的到来持相对乐观态度。21世纪上半叶,世界和平局面有望得以继续,这是有利于实现多极合作的重要前提。……联合、对话、合作已成为时代的主旋律。……快速发展变化中的世界格局必须有与之相适应的共同行为准则和组织机构作保障,这是实现多极合作必备的条件。……不管前进道路上存在多少困难和障碍,只要地球村人树立起共存共荣意识,坚持合作对话方向,维护互利共赢原则,共同构建21世纪世界新秩序的目标就一定能实现。

——杨文昌《人民中国》2008年第十期

(1)依据材料一并结合所学知识,说明丘吉尔“一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来”这一言论出台的背景,并指出美国为“担负起责任”采取了哪些主要行动。

(2)材料二反映了世界经济发展的什么现象?结合所学知识,指出这一现象出现的政治背景。依据材料三并结合所学知识,分析“多极合作时代”能否实现并阐述理由。(要求:观点明确,史论结合)

在史学研究中,人们对同一历史事件由于不同的史观,如革命史观、唯物史观、全球史观、欧洲中心史观等等,就会产生不同的认识,关于工业革命起因的研究即为一例。阅读下列材料,回答问题。

材料一欧洲不是靠自身的经济力量而兴起的,当然也不能归因于欧洲的理性、制度、创新精神、技术、地理——简言之,种族的特殊性。我们将会看到,欧洲兴起的工业革命……是分沾了亚洲的生产、市场和贸易的好处——简言之,从亚洲在世界经济中的支配地位中谋取好处。欧洲从亚洲的悲伤往上爬,然后暂时站在了亚洲的肩膀上。

——弗兰克《白银资本》

材料二 “生态缓解”这一概念,在波梅兰茨的用法中,指的是英国从新大陆获得大量土地密集的产品(如糖和棉花),从而缓解了英国自身的人口对土地的压力。……因为食品、燃料、纤维和建筑材料这四项必需品均要占用土地来生产,当纺织机械的革命新增加了对于棉花纤维的需求后,必然相应减少了食品、燃料和建筑材料所能占用的土地,从而提高了食品和燃料的价格。当食品和燃料的价格高于工资后,纺织业的技术革新也无法使工业革命持续下去,因为此时更多的土地和人力必须投入到四项必需品的生产中去。可见,孤立的技术革新无法形成持续的工业革命。美洲新大陆提供的“生态缓解”是英国工业革命的关键因素。

——崔之元《大分岔:中国、欧洲与现代世界经济的形成》

材料三持续的工业进步背后是欧洲特有的文化条件的结果。……工业革命从根本上说主要是一种社会文化现象,而不是纯粹的技术现象。这已经变得一目了然了。人们注意到,最先工业化的国家是那些与英国的文化和社会最相似的国家。

——奇波拉《工业革命前欧洲的社会与经济》

(1)据材料一,指出欧洲经济力量兴起的因素,“欧洲从亚洲的悲伤往上爬”又是通过什么途径?概括材料二中美洲大陆的“生态缓解”为英国工业革命提供的有利条件。

(2)据材料三并结合所学知识,指出英国哪些“文化和社会”现象促进了工业革命的发生。材料一、二主要体现了哪种史观?这种史观在认识工业革命的起因上有何特点?