Ⅰ.请据题回答以下问题:

(1)科学家做过这样的实验,将番茄培养在含Mg2+、Ca2+和SiO44-的培养液中,一段时间后,测定培养液中这三种离子的浓度如图1。营养液中的无机盐离子通过 方式进入番茄细胞内,吸收结果表明番茄对SiO44-的吸收较少,而对另外离子的吸收较多,这一差异与根细胞膜上 有关。

(2)如图2表示番茄叶肉细胞内部分代谢过程,甲~丁表示物质,①~⑤表示过程。 ①~⑤表示的过程中能够为番茄细胞吸收K+、NO3-等矿质离子提供ATP的过程包括 (填数字标号)。

(3)番茄有氧呼吸(以葡萄糖为呼吸底物)产生的[H]来自化合物 。

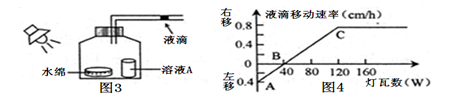

(4)如图所示为某生物兴趣小组探究光照强度对水绵光合作用强度影响的实验装置示意图(图3,溶液A可维持C02浓度恒定)和实验结果(图4)。整个实验在25℃恒温环境中进行,实验过程水绵呼吸作用强度不变。据图分析回答下列问题:

①本实验中25℃恒温属于 变量。

②当测定图4中A点数据时,图3装置的处理方式为 。

③若将培养皿中水绵的量增加一倍再进行实验,则B点位置将会 ;若向培养皿中加入好氧细菌再进行实验,则B点位置将会 。(本小题选填“左移”、“右移”或“不变”)

Ⅱ.酵母菌的线粒体在饥饿和光照等条件下会损伤,线粒体产生的一种外膜蛋白可以引起其发生特异性的“自噬”现象。线粒体外会出现双层膜(图中①)而成为“自噬体”,与溶酶体结合形成“自噬溶酶体”(如下图)。请回答:

(1)为观察正常细胞中的线粒体,可用 进行染色。

(2)线粒体内膜结构的基本支架是 。

(3)如果人的精子中线粒体基因发生了突变,这种变异一般 (答“能”或“不能”)遗传给后代。

(4)为了研究小鼠在接受大肠杆菌碱性磷酸酶(AKP)刺激后其体内抗体水平的变化,提取大肠杆菌AKP,注射到小白鼠腹腔内,进行第一次免疫。一段时间后,检测到抗体水平达到峰值。在这个过程中, 细胞在淋巴因子的作用下增殖、分化形成的 细胞并产生大量抗体。

某实验室通过手术获得下丘脑部分损毁却能存活的大鼠,进行了相关研究。(每空1分,除注明外,共13分)

(1)实验一按下表准备两组实验大鼠并作如下处理:向大鼠皮下注入等量的SRBC(山羊红细胞);7天后,取脾脏组织制成细胞悬液;将适量脾细胞悬液与SRBC混合培养一段时间,然后检测SRBC破裂情况(注:特异性抗体与红细胞表面的抗原结合后,红细胞会破裂,释放出血红蛋白。培养液中血红蛋白的含量越高,OD值越大)。

| 组别 |

材料准备 |

数量(只) |

培养液的OD值 |

| 甲 |

手术损毁组(做手术并损毁下丘脑前部) |

12 |

O. 20 |

| 乙 |

正常组(未做手术) |

12 |

O. 40 |

①向大鼠皮下注入SRBC的目的是_____________________。

②脾细胞悬液会引起SRBC破裂,说明悬液中含有________物质,产生该物质的细胞称为____________________.

③有人认为该实验还应增设一组:做手术却不损毁下丘脑。你认为有必要吗?_____________请说明理由________________________________________________________________。

④请为此实验拟定一个题目________________________________________________。

(2)实验二另取正常鼠和手术损毁鼠多组,在不同温度的环境中放置30分钟,然后测定大鼠单位时间的耗氧量。正常鼠的结果如图所示。

①请在图中绘出手术损毁鼠单位时间的耗氧量变化曲线。

②将正常鼠从室温移至低温环境,其血糖浓度会升高,原因是

________________________________________________________

③在适宜条件下喂养一段时间后,发现手术损毁鼠的性腺萎缩,这是由于该大鼠下丘脑释放的________________减少,使垂体释放的____________降低所致。

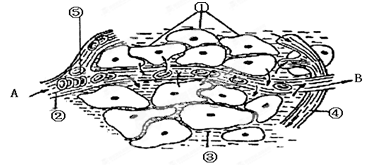

下图为体内细胞与内环境之间的物质交换示意图,据图回答下列问题:(每空1分,除注明外,共13分)

(1)此图表示细胞与周围环境的关系,其中毛细血管管壁细胞生活的具体内环境是。(填标号)

(2)物质进出细胞的方式有多种。以氧气为例,氧从血液进入组织细胞的方式是;红细胞所携带的氧气至少需要经过层膜才能被组织细胞①利用,氧气主要参与有氧呼吸的第阶段。

(3)血浆、组织液和淋巴三者之间既有密切关系,又有一定区别。一般情况下,②与③成分上的主要区别是

。

(4)②中的化学组成中有HCO3﹣、HPO42-等物质,它们对于维持的稳定有重要意义。

(5)如果该图为肝脏组织局部结构膜式图,则B端与A端液体相比较,明显减少的物质有明显增加的物质有。脂肪肝患者的脂蛋白合成量。

(6)如果图中①细胞为B淋巴细胞,则合成抗体的细胞器是,抗体存在于上图中的部位(填标号),B淋巴细胞参与人体特异性免疫中的免疫。

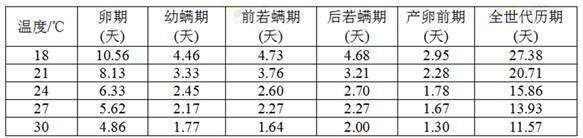

红花酢浆草是我国重要的绿化和观赏草坪植物,但它经常会受到酢浆草岩螨的危害。为了探究温度对酢浆草岩螨各螨态发育阶段的影响,科研工作者在其它条件都相同的情况下,设置不同的温度梯度,每天10:00调查并整理一次数据,结果见下表。

(1)每个温度重复3次,每次孵育15粒卵,目的是:。

(2)每次直接计数的是,经过计算再得出表中各螨态发育阶段的平均天数。

(3)在℃范围内,酢浆草岩螨各螨态均能完成生长发育。温度对其生长发育有影响,表现在随着温度的升高发育历期。

(4)调查酢浆草岩螨的种群密度应采用,取样要求为。

(5)从种群的特征角度分析,影响酢浆草岩螨的种群密度的因素有。

(6)统计酢浆草岩螨种群个体数时,应包含以下(填字母)。

| A.卵期的个体数 |

| B.幼螨期的个体数 |

| C.前若螨期的个体数 |

| D.后若螨期的个体数 |

E.产卵前期的个体数

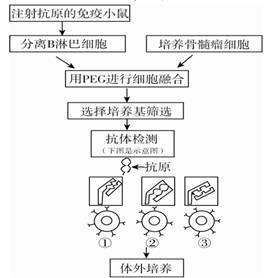

下图是单克隆抗体制备过程示意图。

(1)上图中B淋巴细胞的特点是,B淋巴细胞和骨髓瘤细胞融合的原理是。

(2)用特定的选择培养基筛选符合要求的细胞时,在该培养基上细胞和细胞会死亡,细胞能生长;抗体检测时,符合要求的细胞是①②③的(填序号),经过抗体检测以后,继续培养的细胞具有的特点是。

(3)在奶牛饲养的过程中,过量使用庆大霉素会导致牛奶中药物残留过多,人长期食用这样的牛奶会影响身体健康。利用抗庆大霉素的单克隆抗体,可以检测牛奶中庆大霉素的含量。

①这种检测方法依据的原理是。

②这种检测方法具有优点。

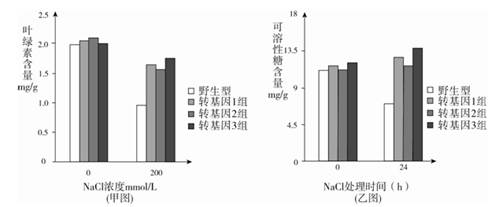

研究人员将红梨的PybHLH抗盐基因转入野生型烟草叶片,然后在25℃、连续光照条件下,用200mmol/LNaCl处理野生型烟草和转基因烟草,检测处理前后叶片中叶绿素含量和可溶性糖含量,结果如下图。

(1)转基因烟草培育过程中需要的工具酶是。

(2)由甲图可知,用NaCl处理前野生型烟草和转基因烟草叶片中叶绿素含量,用NaCl处理一段时间后转基因烟草叶片和野生型烟草叶片都出现了现象,但区别是。叶绿素含量的变化直接影响光合作用的阶段。

(3)由乙图可知,NaCl处理24小时后,转基因烟草叶片中可溶性糖含量,细胞液浓度,有助于增强细胞的能力,从而提高其抗盐能力。