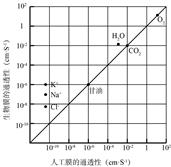

比较生物膜和人工膜(双层磷脂)对多种物质的通透性,结果如右图。据此不能得出的推论是

| A.生物膜上存在着协助H2O通过的物质 |

| B.生物膜对K+、Na+、Cl-的通透具有选择性 |

| C.离子以协助扩散方式通过人工膜 |

| D.甘油、CO2、O2进出生物膜只于磷脂双分子层有关 |

细胞的统一性体现在()

①细胞都有相似的基本结构,如细胞膜、细胞质、细胞核

②真核细胞细胞核内有染色体,原核细胞无染色体,但有拟核,其中都含有DNA

③真核细胞多种多样,原核细胞多种多样,而真核细胞和原核细胞又不一样

| A.① | B.② | C.①② | D.①②③ |

生物体内的蛋白质千差万别,其原因不可能是

| A.组成肽键的化学元素不同 | B.组成蛋白质的氨基酸种类和数量不同 |

C.氨基酸排列顺序不同 |

D.蛋白质的空间结构不同 |

下列与无机盐的功能无关的是()

| A.是细胞中能源物质之一 | B.是某些重要复杂化合物的成分 |

| C.能维持生物体的生命活动 | D.能维持细胞的形态和功能 |

一条多肽链共有肽键99个,则它含有的–NH2和–COOH的数目至少是

| A.110、110 | B.109、109 | C.9、9 | D.1、1 |

病毒和细菌的根本区别是()

| A.有无细胞壁 | B.有无遗传物质 |

| C.有无成形的细胞核 | D.有无细胞结构 |