下表为我国三种产业生产布局的变化,根据所学的地理原理回答下列问题。

| |

甲产业 |

乙产业 |

丙产业 |

| 1990年主要生产省份 |

上海、广东、北京、天津、山东、安徽、河南、江苏、四川 |

|

|

| 2001年主要生产省份 |

广东、山东、安徽、河南、江苏、四川 |

北京(39%)、 广东(26%) |

上海( 35%)、广东(28%)、江苏(20%) |

影响甲产业布局的主要因素是( )

| A.原材料的供应 | B.大量廉价的劳动力 |

| C.交通的便利程度 | D.市场的开放程度 |

决定乙、丙产业集中分布在京、沪、粤三地的最主要原因是( )

| A.经济因素 | B.环境因素 |

| C.技术因素 | D.劳力因素 |

有关甲、乙、丙产业布局的叙述正确的是( )

| A.甲产业因生产条件比较优势的变化,有从沿海向内地迁移的趋势 |

| B.乙、丙产业布局的集聚效应明显,主要是为了降低生产成本 |

| C.甲、乙、丙产业均属于劳动密集型产业 |

| D.三种产业布局的变化体现了全球经济一体化趋势 |

目前,我国的铁路干线已与中亚铁路接轨,向西可达荷兰鹿特丹港,被世人称为“第二亚欧大陆桥”,我国境内的这条干线是

| A.京包-包兰线 | B.沪杭-浙赣线 |

| C.京哈-京沪线 | D.陇海-兰新线 |

(见图)在超市你见到的下列水果中,产于该省的是

| A.荔枝 | B.苹果 | C.哈密瓜 | D.梨子 |

解决水资源不足的途径中,我们能积极参与的是

| A.跨流域调水 | B.兴修水库 | C.节约用水,防止水污染 | D.海水淡化 |

我国水资源时空分布情况是:

| A.南多北少,冬多夏少 | B.北多南少,夏多冬少 |

| C.南多北少,夏秋多冬春少 | D.东多西少,冬多夏少 |

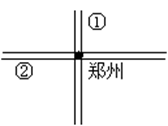

读图,我国某一铁路枢纽,图中①、②是

| A.①是京沪线,②是陇海线 |

| B.①是京广线,②是陇海线 |

| C.①是京沪线,②是兰新线 |

| D.①是京广线,②兰新线 |