将两个抗花叶病基因H导入大豆(2n=40)袁筛选出两个H基因成功整合到染色体上的抗花叶病植株A(每个H基因都能正常表达),植株A自交,子代中抗花叶病植株所占比例为15/16。取植株A上的某部位一个细胞在适宜条件下培养,连续正常分裂两次,用荧光分子检测H基因。下列叙述正确的是

| A.获得植株A的原理是基因重组,可以决定大豆的进化方向 |

| B.若每个子细胞都含有一个荧光点,则细胞中的染色体数是40 |

| C.若每个子细胞都含有两个荧光点,则细胞分裂过程发生了交叉互换 |

| D.若子细胞中有的不含荧光点,则是因为同源染色体分离和非同源染色体自由组合 |

1880年美国生物学家恩格尔曼设计了一个实验研究光合作用的光谱。他将棱镜产生的光谱投射到丝状水绵体上,并在水绵悬液中放入好氧细菌,观察细菌的聚集情况如下图所示。他得出光合作用在红光区和蓝光区最强的结论。这个实验的思路是( )

| A.细菌对不同颜色的光反应不一样,细菌聚集多的地方,细菌光合作用强 |

| B.好氧细菌聚集多的地方,O2浓度高,水绵光合作用强 |

| C.好氧细菌聚集多的地方,产生的有机物多,水绵光合作用强 |

| D.好氧细菌大量消耗O2,使水绵光合作用速度快,则该种光有利于光合作用 |

根据每个细胞中核DNA相对含量不同,将某种连续增殖的动物细胞归为甲、乙、丙三组,每组细胞数如图1所示。根据细胞中每条染色体的DNA含量在细胞周期中的变化绘制曲线,如图2所示。下列有关分析,不正确的是( )

| A.图1中的甲组细胞全部位于图2中的DE段 |

| B.图1中的乙组细胞全部位于图2中的AB段 |

| C.图2中的BC段属于图1中丙组细胞 |

| D.图2中的CD段表示细胞可能处于有丝分裂后期 |

在一个细胞周期中,可能发生在同一时期的变化是( )

| A.DNA复制和中心粒复制 |

| B.染色体加倍和染色单体形成 |

| C.细胞板出现和纺锤体出现 |

| D.着丝点分裂和同源染色体分离 |

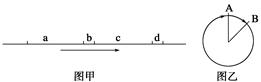

图甲中,ab表示一个细胞周期,cd表示另一个细胞周期;按箭头方向图乙表示细胞周期。据图分析,不正确的是( )

| A.处于图甲、图乙的细胞出现某些结构周期性变化 |

| B.处于图甲a时期和图乙B→A时期的细胞可进行DNA复制 |

| C.处于图甲、图乙各时期的细胞一定可观察到染色体 |

| D.处于图甲b时期的细胞,若着丝点分裂则染色体数目加倍 |

有关动物细胞有丝分裂的叙述,正确的是( )

| A.细胞板在细胞有丝分裂末期形成 |

| B.分裂中期从细胞一极可观察染色体散乱分布在赤道板上 |

| C.在分裂末期,细胞膜向四周扩展形成两个子细胞 |

| D.在分裂中期,两个中心粒复制形成两组中心粒 |