护照是现代公民出入国境时的一份普通身份证明证件,各国护照上面都印有一句话,“请各国军政机关准许通过并给予协助和必要的保护”。以下是新中国实行的各版护照简介:

请结合历史背景,解读新中国护照的发展历程。要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

| 1949年单页版、50版、53版、58版护照为中俄文对照,防伪手段几乎为零 |

| 71版、75版改为中法英文对照,这一时段因私护照几乎为零 |

| 80版将75版的“本护照前往下列国家和地区有效”改为“本护照前往世界各国有效” |

| 81版改变了53版以来6位数的护照累计号码,升至7位数号码 |

| 97版采用数码技术、激光打印等防伪手段。到2005年达到年均签发400万本,80%是因私护照 |

鸦片战争后,中国日益沦为半殖民地半封建社会,中国人民从此肩负起反侵略反封建双重革命任务,中国进入旧民主主义革命时期。清朝末年,面对清王朝的日益衰败,有人预测,它必将被一个新的王朝所取代。但历史的车轮并未重蹈王朝循环的覆辙。

(1)太平天国运动是中国民主革命的先声。与中国古代农民群众的反抗斗争相比,太平天国运动有哪些新的特点?为什么会有这些特点?

(2)哪些因素导致了取代清王朝的是一个民主共和国而非封建王朝?根据所学知识,说明取代清王朝的民主共和国和以往封建王朝的根本不同。

有人认为《资政新篇》是对《天朝田亩制度》的继承和发展,这种观点是否正确?为什么?

在2007年10月15日召开的中共十七大会议上,胡锦涛说,科学发展观,是对党的三代中央领导集体关于发展的重要思想的继承和发展,是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现,是同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想既一脉相承又与时俱进的科学理论,是我国经济社会发展的重要指导方针,是发展中国特色社会主义必须坚持和贯彻的重大战略思想。阅读下列材料,结合所学知识,回答相关问题。

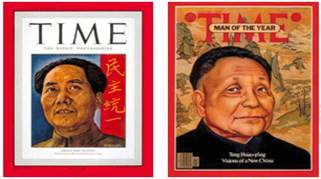

材料一在西方世界日益关注中国的过程中,《时代》周刊是最典型的代表。毛泽东和邓小平曾分别于1949年3月和1979年1月成为《时代》周刊的封面人物。

——2007年2月7日京西社区

(1)《时代》周刊将上述两人列为当时封面人物的主要原因分别是什么?1981年,邓小平在对毛泽东评价方面作出了怎样的贡献?

(2)以上述两人为代表的中国共产党人把马克思主义中国化的理论成果各是什么?

材料二江泽民说:“毛泽东最伟大的历史功绩,是把马克思列宁主义基本原理同中国革命和建设的具体实际结合起来,领导党和人民找到了一条新民主主义革命的正确道路,完成了反帝反封建的任务,结束了中国半殖民地半封建社会的历史,建立了中华人民共和国。确立了社会主义制度。接着又从中国实际出发,开始探索社会主义建设的道路。

——2005年7月31日中国军网

(3)结合所学知识,指出毛泽东在建设社会主义道路上面作了哪些成功的探索?

材料三胡锦涛说,科学发展观,第一要义是发展,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续,根本方法是统筹兼顾。

——2007年10月15日中共十七大报告

(4)为深入贯彻落实科学发展观,我们必须继承和坚持十一届三中全会以来我党所开创的哪些政治、经济路线或政策?

阅读下列材料

材料一为政以德,譬如北展,居其所而众星拱之……子为政,焉用杀?子欲善而民善也.道(同“导”,治理、引导)之以政,齐(整治、约束)之以刑,民免(避免犯罪)“‘而无耻(羞耻之心);道之以德,齐之以礼,民有耻且格(正).

——《论语》

材料二城邦的公民显然彼此是兄弟,但他们的构成扣能力各不相同。因此他们在城邦中的职责和地位也不同。神用金子创造了具有统治能力的统治者,用银子创造了武士,即统治者的辅助者,用铜和铁创造了农夫和匠人.

——柏拉图《国家篇》

材料三假如公正是少数人的意愿,就会出现暴君.假如公正是以数目取胜的多数人的意愿,他们就会行施不公,没收少数富人的财产……人们应该选取中庸,既不过度,也不无及.

——《亚里士多德全集》

请回答:

(1)依据材料概括孔子、柏拉图、亚里士多德的政治思想。

(2)结合所学知识概括指出三人思想差异的原因。

(3)为了传播他们的思想,他们采取的共同方式是什么?请结合史实加以说明?

(4)我们对他们的思想应该如何评价?

阅读下列材料:

材料一

图一克伦威尔在纳西比战役中图二克伦威尔就任护国主

材料二几乎所有的历史学家无不认为,克伦威尔在对英国历史作出的最显著的贡献中,首先是,在经过近乎十年的内战之后.他在英格兰、苏格兰和爱尔兰奠定了一个和平时期。……也许可以这样说,谁都比不上像他那样取得如此丰富的成就.他死后不久,就引起了一场大混乱。可是在克伦威尔护国政体统治下,却使英国人比较地享有繁荣。并能在国内过和平生活。

——【英】莫里斯•阿什利《论奥利弗•克伦威尔》

材料三在(克伦威尔)这种“过分”的革命活动之后,必然接着到来一个不可避免的反动.……经过多次动荡以后,新的重心终于确立了.并且成了(英国历史)新的出发点。

——《马克思恩格斯选集》

材料四(克伦威尔)在英国资产阶级革命浪潮中国固然起过积极的作用.但没有真心实意地努力满足当时的社会需要,而只图填个人欲壑.无所不为,丑态百出.终于导致了封建王朝的复辟。

——蒋孟引《论克伦威尔》

请回答:

(1)分别指出材料一中两幅图克伦威尔政治活动的性质。

(2)依据材料二及所学知识说明克伦威尔给英同带来“繁荣”的举措。

(3)指出材料三中的克伦威尔的“革命活动”与(英国历史)“新的出发点”的关系?

(4)结合所学知识,你是否同意材料四的观点?为什么?