阅读含辛的《守在窗口的父母》一文,完成后面的题。(12分)

①我匆匆赶到家,客厅里空无一人。我又跑到卧室,才发现他们跪在凳子上,像孩子一样把头伸出窗外东张西望。

②我赶紧喊了一声:“爹,娘,你们干吗呢?”

③爹扭过脸看到我,不好意思地笑了:“哦,你回来了。天晚了,看你还没有回来,我们就在这里看看。你看,你娘还在那里看呢。”他像推卸责任一样,赶紧把目标转向我娘。

④娘的耳朵基本上听不见任何声音,所有的交流都靠手势,就像哑语。我上前拉了拉娘的手。娘回过头看到我,也笑了:“看了半天,咋没看到你呢?”

⑤我说:“我骑摩托车,戴着头盔,跑得快呀。”不知她听到没有,她舒了一口气,把身子抽回来,又一点点挪下凳子,搀着爹,一步步挪回客厅。我跟着他们走回客厅,把电视机打开,眼里竟有一种酸涩的感觉。

⑥这是我参加工作16年来,第一次将父母接到身边住。刚开始的时候是没房子,后来有了孩子没地方住,再后来是他们年龄大了不愿意动。现在,在我的极力劝说下,他们终于勉强答应住半个月。

⑦来到城里之后,他们极不习惯。房间本来就小,忽然增加两个人,空间就更显逼仄。我们紧张,他们更拘束,手脚都不知道该怎样放。除了睡觉,只能在客厅里看电视。

⑧爹已经“返老还童”,基本过着“饭来张口,衣来伸手”的生活。这不能怪他。他今年已经81岁了,脑栓塞几乎使他偏瘫,而脊椎关节错位,又使他的腰不得不弯下来,走路已经像婴孩一样,步履蹒跚,一摇三晃了。

⑨娘的听力不好,但眼睛和手脚尚好,就想帮我们干点儿家务活。可做饭用的是液化气、电磁炉、微波炉,洗衣服是洗衣机,她在农村积攒了大半个世纪的经验,在这里几乎百无一用。我们还一遍遍地告诫他们:不要乱动电,不要乱动气,不要随便出门。于是,他们被“囚禁”在56平方米的小屋里。

⑩干坐着的滋味不好受。爹还好说,他白天看书,晚上看电视,还能抽烟。娘就不知道怎么办了,于是就拖地,择菜,做些不需要丝毫技术含量的活儿,地拖了一遍又一遍,菜洗了一次又一次。可娘已经78岁了,眼神不济。地拖了,总不净;菜择了,总有泥。私下里,老婆对我说:“别让娘干了吧。她干了,我还要再干一次。”我说:“你不让她干,她会憋出病的。”

⑪于是,娘就津津有味地干,老婆就不厌其烦地返工。

⑫一个星期天下午,太阳很好。我们陪爹娘在楼下的草地上晒太阳。一会儿,朋友有事找我们。临走时,我告诉爹娘:“一会儿你们就自己回去,楼上楼下也不远。”朋友的事情忙完时已近傍晚,回去一看,爹娘竟还没有回来。我赶忙下楼找。

⑬刚到楼下,就看到娘搀着爹在另外一个单元楼道口上下打量,四处张望。我赶快迎上去说:“这么晚了,怎么还不回去啊?”

⑭“啊……啊……我们找不到咱家的楼道了。”爹有点儿害羞地说。

⑮“我说是那个楼洞吧,你非说是这个。”娘还在一边添油加醋地羞他。

⑯爹并不生气,只是“嘿嘿”笑着,一步三摇地跟着我挪上了楼。

⑰此后,他们就再也不下楼了。

⑱有一天上班时,路边楼下,我无意间抬头看了一眼,忽然就看到了爹娘。他们挤在靠路的窗口,正朝我挥手。我朝他们挥一下,他们再朝我挥一下,如此重复了好几次。下班回来,我有意识地抬头看了看那个窗口,果然看到他们在探着头,朝我下班回来的方向张望。看到我时,他们又开始兴奋地朝我挥手。

⑲从此,站在窗口的父母,就成了这栋楼的一道风景,两个老人像一对老鸟一样偎在一起,朝楼下的我不停地挥着手。那温情的目光和挥手的姿势似一张网,将他们的孩子包裹在浓浓的牵挂中。 文中饱含深情地写了爹娘和自己住在一起发生的几件事。请根据文章内容概括出另外

两件事。(2分)

⑴

⑵爹娘来到城里居住极不习惯,被“囚禁”在屋里。

⑶

⑷爹娘在楼下晒太阳,竟找不到自家的楼道。下列对文章的理解不正确的一项是(2分)

| A.第⑤段中写道“(我)眼里竟有一种酸涩的感觉”,表现了儿子觉得自己没有照顾好自 己的父母,有些愧疚。 |

| B.第⑪段中“于是,娘就津津有味地干,老婆就不厌其烦地返工”中“津津有味”写 出娘对自己能为儿子做家务感到内心的满足。 |

| C.第⑰段中“此后,他们就再也不下楼了”,其原因是父母为了不让儿子担心。 |

| D.文章通过朴实的生活小事的叙述,写出了年迈体弱的父母对儿子的浓浓牵挂与关爱。 |

联系具体语境,回答下列两小题。(4分)

⑴请说出下列句中加点词的表达效果。(2分)

我们还一遍遍地告诫他们:不要乱动电,不要乱动气,不要随便出门。

⑵文章最后说“站在窗口的父母,就成了这栋楼的一道风景”,简要说说你对这句话的

理解。(2分)

阅读下面的链接文字并回答问题。(4分)

【链接】我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁

道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。

他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。

(朱自清《背影》)

本文第⑧段和上面的链接材料都描写了父亲的动作,请结合文章内容说说各自有

什么作用。

(一)生机勃勃的太阳花(17分)

①一天清晨,太阳花开了,在一层滚圆的绿叶下边,闪出三朵小花。一朵红,一朵黄,一朵淡紫色。乍开的花儿,像彩霞那么艳丽,像宝石那么夺目。在我们宁静的小院里,激起一阵惊喜,一片赞叹。

②三朵花是信号。号音一起,跟在后边的便一发而不可档。大朵、小朵,单瓣、复瓣,红、紫、蓝、粉一齐开放。一块绿色的法兰绒,转眼间,变成缤纷五彩的锦缎。连那些最不爱花的人,也经不住这关的吸引,一得空暇,就围在花圃跟前欣赏起来。

③从初夏到深秋,花儿经久不衰。一幅锦缎,始终保持着鲜艳夺目的色彩。起初,我们认为,太阳花经久不衰,是因为太阳花喜爱阳光,特别能够经受住烈日的考验。不错,是这样的。在夏日暴烈的阳光下,牵牛花偃旗息鼓,美人蕉慵倦无力,富贵的牡丹也早已失去神采。只有太阳花,阳光愈是炽热,它开得愈加艳丽,愈加旺盛。

④但看得多了,才注意到,一朵太阳花,其生命却极为短促。朝开夕谢,只有一日。因为开花的时光太短,这机会就显得格外宝贵。每天,都有一批新的花蕾在等待开放。日出前,它包裹得严严紧紧,看不出一点要开的意思,可是一见阳光,就即刻开放。花瓣像从熟睡中苏醒过来了似的,徐徐地向外伸张,开大了,开圆了……这样一个开花的全过程,可以在人注视之下,迅速完成。此后,它便贪婪地享受阳光,尽情地开去。待到夕阳沉落时,花瓣儿重新收缩起来,这朵花便不再开放。第二天,迎接朝阳的将完全是另一批新的花蕾。

⑤这新陈交替多么活跃,多么生动!也许正是因为这一点,太阳花在开放的时候,朵朵都是那样精神饱满,不遗余力。尽管一朵太阳花,生命那么短促,但整体上它们总是那样灿烂多姿,生机勃勃。

⑥开完的太阳花并不消沉,并不意懒。在完成开花之后,它们就腾出空隙,把承受阳光的最佳方位,让给新的花蕾,自己则闪在一旁,聚集精华,孕育后代,把生命延续给未来。待到秋霜肃杀时,它们已经把银粒一般的种子,悄悄地撒进泥土。第二年,冒出的将是不计其数的新芽。

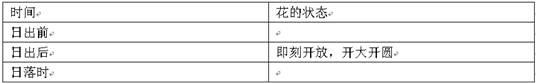

⑦太阳花的欣赏者们,似在这里发现了一个世界,一个科学的、公平的、友爱的世界。他们像哲学家那样,发出呼喊和感叹:太阳花的事业,原来是这样兴旺发达、繁荣昌盛啊!.依据第④段内容,填写下表。(4分)

.为什么太阳花能“始终保持着鲜艳夺目的色彩”? (4分)

.指出下面句子中加点词的表达效果。(3分) ?

在一层滚圆的绿叶下边,闪出三朵小花。.从全文看,为什么说太阳花的世界是“一个科学的、公平的、友爱的世界”? (3分)

.文中的太阳花给了你哪些人生启迪? (3分)

(二)阅读下面选自课外的文字,回答文后的问题。

老师的忏悔

比尔·克利亚是美国犹他州的一位中学老师,他对自己的教育教学工作总是一丝不苟,在学生和同事中间口碑极佳。有一次,他给学生布置了一项作业,要求学生就自己的理想写一篇作文。

一个叫蒙迪·罗伯特的孩子兴高采烈地写开了,用了大半夜的时间,写了满满七大张纸,描述了自己的梦想。他梦想将来有一天拥有一个牧马场,他描述得非常详尽,并画下了一幅占地200英亩的牧马场示意图。示意图中有马厩、跑道和种植园,此外还绘制了房屋建筑和室内设置平面图。

第二天,蒙迪兴冲冲地将这份作业递到老师手上,脸上洋溢着幸福的微笑,带着未来牧马场主人的骄傲。然而作业发下来的时候,却见第一页的右上角上被老师打了个大大的“F”(差)。

下课后蒙迪去找老师:“我为什么只得了F?”

克利亚老师打量了一下眼前这位毛头小伙,郑重地说:“蒙迪,我承认你这份作业做得很认真,但是你的理想离现实太远,太不切实际了。要知道你父亲只是一个驯马师,连固定的家都没有,得经常搬迁,根本没有什么资本。而要拥有一个牧马场,得要很多的钱,你能有那么多的钱吗?”克利亚老师最后说,如果蒙迪愿意重新做这份作业,可以重新给他打分。

蒙迪拿回自己的作业,去问父亲。父亲摸摸儿子的头说:“孩子,你自己拿主意吧,不过,你得慎重一些,这个决定对你来说很重要!”

此后的岁月中,蒙迪一直保存着那份作业,那份作业上很大很刺眼的“F”一直伴随着他。然而正是这份作业激励着蒙迪,他一步一个脚印地艰难创业,坚持不懈地不断超越新的征程,多年后蒙迪·罗伯特终于如愿以偿地实现了自己的梦想。

一天,克利亚老师应邀带着他现在的30名学生踏上这个占地20多英亩的以“蒙迪”命名的私人牧马场。头上已经添了许多白发的克利亚老师流下了忏悔的泪水,激动地说:“蒙迪,现在我才意识到,当年我就像一个偷梦的小偷,偷走了很多孩子的梦,但是你的坚韧和勇敢,使你一直没有放弃自己的梦!”

蒙迪大步走上前去,拥抱克利亚老师,并深情地说道;“老师,谢谢您!正是那次糟糕的成绩,激励着我为实现梦想永不停息地奋斗。”

克利亚老师缓缓地抬起头,面向在场的每一位学生,目光中充满着希望。

是啊,梦就是期望,有期望才会有激情,才会努力拼搏。守住自己的梦,勇敢地走下去,你就终会到达成功的彼岸。..一篇文章的题目,应该简要鲜明的点出文章主要内容。请你为这篇选文加一个标题。

.(1)克利亚老师为什么给蒙迪的作业打“F等级?

(2)你怎样看待老师的这个评价?请说明理由。.蒙迪的父亲对他说:“你得慎重一些。”父亲为什么要蒙迪“慎重一些”呢?仔细阅读父亲说的全部话,反复品味其中的含义,你就会理解父亲的用心了。

.许多年以后,蒙迪是否完全实现了他在作业中的构想?你对这一事实有什么看法?

.读过这篇文章,你从中学到的最重要的人生道理是什么?

(二)阅读下列语段,完成10-14题。

最妙的是下点小雪呀!看吧,山上的矮松越发的青黑,树尖上顶着一髻儿白花,好像日本看护妇。山尖全白了,给蓝天镶上一道银边。山坡上,有的地方雪厚点儿,有的地方草色还露着;这样,一道儿白,一道儿暗黄,给山们穿上一例一件带水纹的花衣;看着看着,这件花衣好像被风儿吹动,叫你希望看见一点更美的山的肌肤。等到快日落的时候,微黄的阳光斜射在山腰上,那点薄雪好像忽然害了羞,微微露出点粉色。就是下小雪吧,济南是受不住大雪的,那些小山太秀气了。、这段文字选自《济南的冬天》,作者老舍,原名,字舍予,现代作家,代表作品长篇小说,话剧《茶馆》等。

、用简洁的语言概括本段的主要内容。

、这一段按照的空间顺序层层铺写,把各个细部的色、态、光一一展现出来。

、山尖本是一个点,怎么会形成一道银边呢?用词是否矛盾?试作分析。

、根据下列情景,以“天空”为重点,写一段话,不少于30个字。

情景:夏天 傍晚 天空

【文段五】

悠悠寸草心

日本一名牌大学毕业生应聘于一家大公司。

社长审视着他的脸,出乎意外地问:“你替父母洗过澡擦过身吗?”

“从来没有过。”青年很老实地回答。

“那么,你替父母捶过背吗?”

青年想了想:“有过,那是我在读小学的时候,那次母亲还给我10块钱。”

在诸如此类的交谈中,社长只是安慰他别灰心,会有希望的。

青年临走时,社长突然对他说:“明天这个时候,请你再来一次,不过有个条件,刚才你说从来没有替父母擦过身,明天来这里之前,希望你一定要为父母擦一次。能做到吗?”

这是社长的吩咐,因此,青年一口答应。

青年虽大学毕业,但家境贫寒。他刚出生不久父亲便去世了,从此,母亲为人做佣拼命挣钱。孩子渐渐长大,读书成绩优异,考进东京名牌大学。学费虽令人生畏,但母亲毫无怨言,继续帮佣供他上学。直至今日,母亲还去做佣,青年到家时母亲还没有回来。

母亲出门在外,脚一定很脏,他决定替母亲洗脚。母亲回来后,见儿子要为她洗脚。感到很奇怪:“脚,我还洗得动,我自己来洗吧。”于是青年将自己必须替母亲洗脚的原委一说,母亲很理解,便按儿子的要求坐下,等儿子端来水盆,把脚伸进水盆里。青年右手拿着毛巾,左手去握母亲的脚,他这才发现母亲的那双脚已经像木棒一样僵硬,他不由得搂着母亲的脚潸然泪下。在读书时,他心安理得地花着母亲如期送来的学费和零花钱,现在他才知道,那些钱是母亲的血汗钱。

第二天,青年如约去那家公司,对社长说:“现在我才知道母亲为了我受了很多的苦,你使我明白了在学校没有学过的道理,谢谢社长,如果不是你,我还从来没有握过母亲的脚,我只有母亲一个亲人,我要照顾好母亲,再不能让她受苦了。”

社长点了点头,说:“你明天到公司上班吧。”.青年在替母亲洗脚时发现了什么?(请用原文语句回答)这说明了什么?

.下面选项不符合文意的一项是( )

| A.爱是理解的别名。 | B.百善孝为先。 |

| C.儿行千里母担忧。 | D.百学须先立志 |

.大公司选聘职员,社长为什么希望大学生一定要为父母擦一次身?对此,请结合实际,谈谈你的理解。

【文段四】

这里除了光彩,还有淡淡的芳香,香气似乎也是浅紫色的,梦幻一般轻轻地笼罩着我。忽然记起十多年前家门外也曾有过一大株紫藤萝,它依傍一株枯槐爬得很高,但花朵从来都稀落,东一穗西一串伶仃地挂在树梢,好像在试探什么。后来索性连那稀零的花串也没有了。园中别的紫藤花架也都拆掉,改种了果树。那时的说法是,花和生活腐化有什么必然关系。我曾遗憾地想:这里再也看不见藤萝花了。

过了这么多年,藤萝又开花了,而且开得这样盛,这样密,紫色的瀑布遮住了粗壮的盘虬卧龙般的枝干,不断地流着,流着,流向人的心底。

花和人都会遇到各种各样的不幸,但是生命的长河是无止境的。我抚摸了一下那小小的紫色的花舱,那里满装生命的酒酿,它张满了帆,在这闪光的花的河流上航行。它是万花中的一朵,也正是一朵一朵花,组成了万花灿烂的流动的瀑布。

在这浅紫的光辉和浅紫色的芳香中,我不觉加快了脚步。.按要求回答下列两个问题。

①点明选文主旨的一句话是哪一句?

②写紫藤萝花的稀少实际上是写作者对什么的回忆?.十多年前,家门前的紫藤萝有什么遭遇?

.对文末“我不觉加快了脚步”这句话应如何理解?