自明清以来,小说在中国老百姓之中广为流传。康有为甚至认为,在那个时代,“经史不如八股盛,八股无如小说何。郑声不倦雅乐睡,人情所好圣不阿。”出现这种现象的主要原因是

①商品经济发展 ②市民阶层壮大 ③重商观念形成 ④小说的世俗性

| A.①②③ | B.②③④ |

| C.①②④ | D.①③④ |

葛兆光在《中国思想史》中曾说:“朱熹最重要也是在后世影响最广泛的著作是《家礼》。”“朱熹对于自己提倡的理学原则如何进入生活世界是相当注意的,他反复强调这种原则在生活中的实现。”对于朱熹的作用,作者认为()

| A.实现了儒学的道德化和宗教化 |

| B.实现了儒学的政治化 |

| C.实现了儒学的世俗化和普及化 |

| D.实现了儒学的哲学化 |

钱穆在《国史新论》中把战国至明清中国历史描绘为游士社会、郎吏社会、门第社会、科举社会。下列说法正确的一项是()

| A.“游士社会”出现了夜市和草市 |

| B.“郎吏社会”出现了百家争鸣 |

| C.“门第社会”开始了儒释道合流 |

| D.“科举社会”开始在地方设置郡县 |

“探寻中国经济政策演变之路”研究性学习小组在整理研究成果时,附了两幅描绘生产民俗的河北剪纸,借以说明中国古代的某种经济形态,同时他们还引用了与这一经济形态相对应的言论。这些言论不应包括()

| A.“事末利及怠而贫者,举以为收孥” |

| B.“上农除末,黔首是富” |

| C.“闭门而为生之具以足,但家无井盐耳” |

| D.“通工商之业,便渔盐之利” |

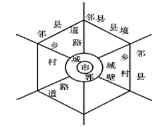

下图为中国秦汉至唐初城乡分工结构示意图,对该图的描述符合史实的是()

| A.“城郭之民,类多工商” |

| B.城市与乡村为行政区域划分单位 |

| C.城市商业功能从属于其政治功能 |

| D.“市”成为城市活动的中心 |

明中后期,租佃关系已普遍采取契约的形式,在商品经济发达的江浙、福建已经盛行定额租制,甚至还出现了货币地租,佃农对地主从人身依附关系为主向着以土地依附为主的方向过渡,获得更多的经营自由。这反映的实质问题是()

| A.农村经济商品化 |

| B.农民对地主人身依附关系进一步松弛 |

| C.封建地租货币化 |

| D.商品经济推动封建生产关系的变化 |