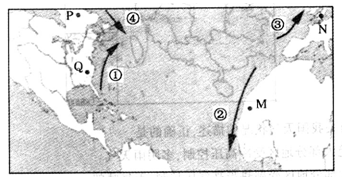

读某区域洋流分布图,完成下列各题。

关于图中各洋流及其影响的叙述,正确的是( )

| A.①④洋流交汇处形成了北海渔场 |

| B.②洋流形成的主要动力是盛行西风 |

| C.③洋流对沿岸气候有降温减湿作用 |

| D.①③洋流是性质相同的洋流 |

图示各地气候特征与沿岸洋流密切相关的是( )

| A.M地夏季炎热干燥 | B.N地冬季温和湿润 |

| C.P地夏季高温多雨 | D.Q地冬季寒冷干燥 |

读图1,AB直线距离为R(R为地球半径),此时地球公转位于远日点附近,据此回答6~7题。

6.若该图是以北极为中心的投影图,则A处所处的纬度是()

A.66°34′N B.23°26′N

C.0° D.60°N

7.此时()

A.北极圈极昼范围正在扩大

B.南极圈极夜范围正在扩大

C.太阳直射点正向南移

|

D.太阳直射点正向北移

关于太阳辐射的叙述正确的是( )

| A.太阳辐射的能量来源于内部的核裂变反应 |

| B.煤、石油不属于太阳辐射能 |

| C.太阳辐射能是我们日常生产和生活所用能源 |

| D.太阳辐射能是大气、生物、水、火山活动和变化的主要动力 |

选择坝址是建筑水库的关键之一,除地形等其他因素外,图中四种地质构造中最适宜建坝的是( )

图4--36

下列叙述,正确的是:

| A.全球尺度的分异规律是以水分为基础的 |

| B.区域尺度的分异规律是以热量为基础的 |

| C.垂直尺度的分异,从山麓到山顶的水热状况随高度的增加而减少 |

| D.受局部环境因素的影响,陆地出现局部尺度分异 |

南半球缺少的温带森林带是

| A.亚热带常绿硬叶林带 | B.热带雨林带 |

| C.亚寒带针叶带 | D.温带落叶阔叶林带 |