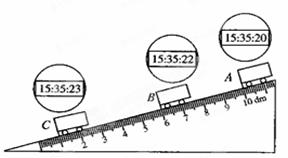

小明在“测小车的平均速度”的实验中,设计了如图所示的实验装置:小车从带刻度(分度值为1 cm)的斜面顶端由静止下滑,图中的圆圈是小车到达A、B、C三处时电子表的显示(数字分别表示“小时:分:秒”)。

(1)该实验的原理是______________。

(2)实验中为了方便计时,应使斜面的坡度较 (选填“大”或“小”)。

(3)请根据图中信息回答: VAB=___________m/s。

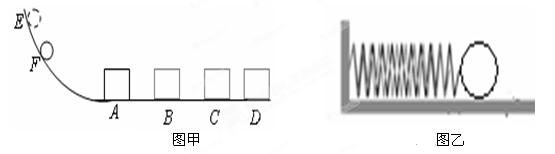

小明同学在做“探究物体的动能与什么因素有关”的实验中,设计了如图甲所示的实验方案,并进行了以下三步实验操作:

步骤一:让铁球甲从斜面F点静止滚下,打到一个小木块上,推动木块使木块从位置A移动到位置B。

步骤二:让铁球甲从斜面E点静止滚下,打到相同的小木块上,推动木块使木块从位置A移动到位置C。

步骤三:换一铁球乙(m乙﹥m甲)从斜面上E点静止滚下,打到相同的小木块上,推动木块从位置A移动到位置D。

⑴小明同学设计实验“步骤一”和“步骤二”,是想探究动能大小与的关系;

⑵小球动能的大小是通过比较得出的,这种研究方法叫。

⑶分析步骤二、三,得出的结论。

⑷为了让质量不同的甲、乙两球获得相同的初速度,有同学认为可以不用让两球都从E点滚下,而是设计了如图乙装置,只要每次让两球压缩弹簧到同样的形变程度后自然释放即可。不考虑各种能量损耗,该方法(合理/不合理)。

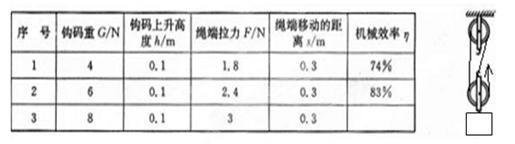

(8分)九(1)班的物理小组“滑轮组的机械效率与哪些因素有关”的实验,你帮他们完成下列步骤:

⑴该实验原理是;需要的测量器材有、。

⑵滑轮组的装置如图所示,在测量拉力时应拉动弹簧测力计并读数,如果在静止时读数,测得的机械效率将(偏大/偏小/不变)。

⑶表格中第3次实验的机械效率是,你能分析一下机械效率不能是100%的原因吗?请你试着写出一条:。

⑷分析表中的数据,可以得到的结论是:。

某实验小组进行“探究凸透镜成像规律”的实验:

(1)实验时凸透镜与光屏的高度已调好,但烛焰在光屏上像的位置偏高,如下图所示,要想使像成在光屏中央,应调节蜡烛使烛焰向______(填“上”或“下”)移动。

(2)如下图所示,若在光屏上(光屏未画出)得到清晰放大的实像,则烛焰应位于透镜左侧a、b、c、d四点中的____点,此成像规律应用在_______上(填一种器材名称)。

(3)小莉同学将自己的近视眼镜镜片放在了蜡烛与凸透镜(靠近凸透镜)之间,小莉移动透镜和光屏,直到在光屏上得到了一个倒立缩小的清晰的像,将近视眼镜镜片取下,发现光屏上的像变模糊了。

①为了使屏上的像重新变得清晰,小莉应将光屏向_____(左/右)移动或将蜡烛向_____(左/右)移动

②下列四个选项中,正确表示近视眼成像和矫正情况的是()(2分)

| A.乙甲 | B.丙甲 | C.乙丁 | D.丙丁 |

小红同学在做“探究平面镜成像特点”的实验时,将一块玻璃板竖直立在水平台上,再取两段完全相同的蜡烛A和B,点燃玻璃板前的蜡烛A,进行观察,如图所示。在此实验中:

(1)小红选择玻璃板代替平面镜进行实验的目的是;

(2)实验中选择两根完全一样的蜡烛A和B,是为了比较像与物的关系.

(3)实验时,小红应在(填“A”或“B”)侧观察蜡烛A经玻璃板所成的像.

(4)实验中,小红只进行了一次实验,就得到了“像与物到镜面距离相等”的结论,这样得出结论的做法不合理之处是.

(5)该实验最好在(选填 “较明亮”或“较暗”)的环境下进行.

如图,探究光的反射规律时,在平面镜的上方垂直放置一块光屏,光屏由可以绕ON折转的E、F两块板组成。让一束光贴着光屏左侧的E板沿AO方向射到O点,在右侧F板上能看到反射光线OB。

⑴、实验时从光屏前不同的方向都能看到光的传播路径,这是因为光在光屏上发生了 (填“镜面”或“漫”)反射。

⑵、如果让光线逆着OB的方向射向镜面,会发现反射光线沿着OA方向射出,这表明:

⑶、若将F板向后折转一定的角度,则在F板上 (填“能”或“不能”)看到反射光,此时反射光线和入射光线 (填“在”或不在”)同一平面内。

⑷、光屏在实验中的作用是:(写出两条)

①;②。