阅读下列材料,回答问题。

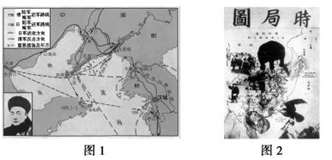

材料一:

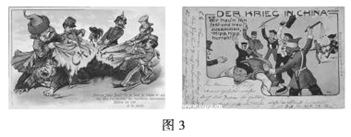

材料二:下图为八国联军发行的政治明信片——《向中国开战》。

材料三:吾人对于中国群众,不能视为已成衰弱或已失德性之人;彼等在实际上,尚含有无限蓬勃生气。(八国联军统帅瓦德西表示)“无论欧美日本各国,皆无此脑力与兵力,可以统治此天下生灵四分之一也”“故瓜分一事,实为下策”。

——中国近代史资料丛刊《义和团》

材料四:1945年日本向中国政府投降的签字仪式(油画)。

(1)材料一中的图1、图2分别反映了近代中国哪一历史事件?二者之间有什么具体关联?(2分)

(2)请你以图1和图3所示事件为例,说明材料三中“中国群众……尚含有无限蓬勃生气”的含义。(4分)

(3)不同的图片给人内心不同的感受。图3和图4让你震撼最大的是哪一幅?请表述你产生这种感受的原因。(5分)

阅读下列材料:

材料一恩格斯说:“和启蒙学者的华美诺言比起来,由‘理性的胜利’建立起来的社会制度和政治制度竟是一幅令人极度失望的讽刺画。”

材料二恩格斯说巴尔扎克的作品“汇集了法国社会的全部历史,我从这里,甚至在经济细节方面所学的东西,也要比从当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到的东西还要多”。

请回答:

(1)材料一导致欧洲文坛出现了什么变化?出现了那些杰出人物和作品?

(2)材料二中,恩格斯为什么如此评价巴尔扎克?

(3)与巴尔扎克同一流派的欧美作家还有哪些?

阅读下列材料:

欧洲歌剧形成于17世纪初的意大利。在意大利佛罗伦萨一个非常喜欢艺术的贵族的庄园里,聚集着一批艺术家,他们中间有音乐家,有剧作家,有诗人,有造型艺术的专家。……简单说,西方歌剧是一种以音乐为主要表现手段的综合性艺术形式。音乐里面有唱,有器乐,而歌唱是最主要的,大家在听歌剧时主要是在听角儿唱,这一点跟我们中国戏曲就不太一样。我们的戏曲是唱、念、做、打并重,不仅要唱,道白也很重要,还要有表演、武打,这四个方面都要很精彩。

请完成:

(1)欧洲歌剧发源于哪里?简述歌剧产生的主要历史背景。

(2)根据材料对比西方歌剧与中国戏曲的不同之处。

)阅读下列材料:

我要扼住命运的咽喉。它不能使我完全屈服。音乐是比一切智慧、一切哲学都要高的启示,谁能了解我的音乐,谁便能超越常人无以摆脱的苦难。

请完成:

(1)以上材料出自哪位伟大的音乐家?其代表性的音乐作品有哪些?

(2)他在音乐方面有哪些主要的贡献?

阅读材料,结合所学知识回答:

梁启超在《五十年中国进化概论》中把中国人通过向西方学习“然后知不足”的过程分为三期:第一期,先从器物上感觉不足;第二期,是从制度上感觉不足;第三期,便是从文化根本上感觉不足。“这二十年间,都是觉得我们政治法律等等,远不如人,恨不得把人家的组织形式,一件件搬进来,以为能够这样万事都有办法了。革命成功将近十年,所希望的件件都落空,渐渐有点废然思返,觉得社会文化是整套的,要拿旧心理运用新制,决计不可能,渐渐要求全人格的觉悟。”

(1)按照梁启超对中国向西方学习的过程的分期,请你列举“第一期”与“第二期”的主要事例。

(2)“渐渐要求全人格的觉悟”指的是什么事件?这个事件有哪些重要内容?

(3)结合梁启超的观点,谈谈你对中国学西方历程的认识。

阅读下列材料:

材料一近代中国历史发展的路径或者方向不是一成不变的。在一定历史条件下,历史可能循着某种路径发展,历史条件改变了,发展的路径也可能改变,这就是历史发展的转折。洋务新政(洋务运动)的兴起是近代中国历史发展的一次重要转折。它虽然没有使资本主义的意识形态、生产方式成为中国社会的主流,但却为此后改良派、革命派成长提供了基础。

材料二近代中国历史的前期(晚清时期),其基本特征是“沉沦”,从一个完全的独立国家变为半殖民地的国家;近代中国历史的后期(民国时期),其基本特征是“上升”,进一步发展成一个半封建半资本主义的国家。在“沉沦”和“上升”中间有一个过渡期(1901年到1920年),既是“沉沦”的谷底时期,也是“上升”的起始时期,是“沉沦”到“上升”的转折期。

——两段材料皆据张海鹏:《近代中国历史进程概说》

请回答:

(1)洋务运动是如何为改良派、革命派成长提供基础的?请结合洋务运动的内容简要分析。

(2)根据材料二的观点,列举1901年到1920年间体现近代中国“沉沦”的重要历史事件。

(3)简要分析1901年到1920年间近代中国由“沉沦”到“上升”的原因。