阅读图文材料,完成下列要求。

下图为我国2014年6月29日20时到6月30日20时的全国降水量分布图,部分地区出现了日降水量超过50mm的暴雨天气,中央气象局根据降雨量发布了地质灾害预警(注:预警级数越高,发生地质灾害的可能性越大)。

(1)简述本次地质灾害预警地区的分布特征

(2)A地和B地的日降水量都超过了50mm,但A地地质灾害预警等级高于B地,试分析造成此差异的原因。

下图为“日本工业分布图”(左图)和“巴西人口与工业分布图”(右图),读图,完成下列问题。

(1)填写图中地理事物名称:

海域A ,城市B ,岛屿C 。

(2)冬季,日本沿岸雨雪分布很不均匀,请分析其分布特点和原因。

(3)巴西是世界重要的粮食生产国,试述其粮食生产的有利条件。(4分)

(4)巴西北部人口分布稀疏,分析其原因是。

(5)试说明日本工业主要分布在太平洋沿岸地区的原因。

读澳大利亚地形图,回答下列问题。(15分)

(1)左图中等高线M的数值为___________,该国的经济中心城市__________,

左图中C所在地的地形区为___________。

近五年来由于降水极少,该国已面临“百年大旱”。权威人士提出“若再没有足够的雨水,将停止大部分农地的灌溉”。据此完成10~11题。

(2)“停止农地灌溉”的措施一旦执行,受影响最大的地区是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

(3)“停止农地灌溉”最有可能带来的国际性问题是( )

A.铁矿石和煤炭价格上涨 B.牛羊肉和稻米价格上涨

C.乳品和原油价格上涨 D.羊毛和小麦价格上涨

(4)该国是除美国以外,拒绝在《京都议定书》上签字的惟一发达国家,如果环境就此恶化,可能给该国带来哪些影响?(4分)

(5)在下面框图中作AB线的地形剖面图。(4分)

读下图(图中各经纬线度数差相等),一艘科学考察船于当地时间12月22日9时从A地驶往B地,回答:(10分)

(1)B点的经纬度坐标是_____ ___,甲所代表的方向是_____ ___。

(2)科学考察船从A地驶往B地沿途经过了哪些主要海域、海峡、运河?(按航行顺序至少写出六个)

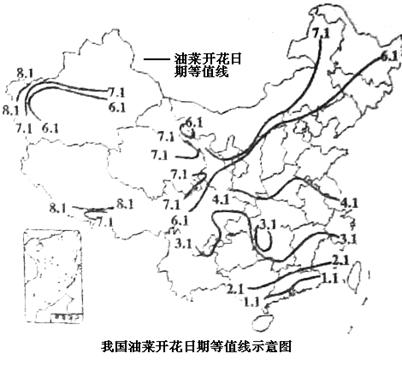

读我国油菜开花日期等值线示意图,回答问题。

油莱生长需要一定的温度和水分条件,我国北起黑龙江.南至海南,西起新疆,东至沿海各省,不论是青藏高原,还是长江中下游平原,总可以看到一片片金灿灿的油菜花。

(1)根据图示信息,归纳我国东南地区油菜开花日期等值线分布的基本特征,并解释其原因。

(2)我国东部6月1日和7月1日油菜开花日期等值线呈什么方向延伸?为什么?

(3)新疆塔里木盆地周边地 区,油菜开花日期等值线的分布有何特点?为什么?

区,油菜开花日期等值线的分布有何特点?为什么?

阅读新疆和田地区有关材料,回答问题。

材料一:下图为和田位置图

材料二:和田地区年平均降水量为33mm,年平均增发量为2600mm。

材料三:下表为和田地区人口与耕地变化表。

| 人口(人) |

耕地(亩) |

|

| 20世纪50年代 |

50万 |

189万 |

| 20世纪90年代中期 |

150万 |

270万 |

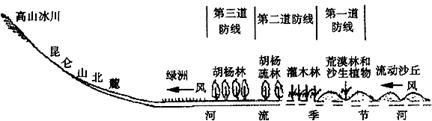

材料四:下图为保护绿洲的三道防线示意图。

(1)分析和田地区人口的变化对环境产生的影响。

(2)分析和田地区年平均降水量远远小于年平均蒸发量的原因。