幸福指数是衡量一个国家现代化程度和民生改善程度的重要指标之一,古希腊哲学家亚里士多德说:“幸福就是我们寻找的最好东西,也是完满的目的。”不同的地区,不同的时代,人们对幸福的理解也不同。某中学学生探究小组收集和整理了下表中的内容。请你根据下列表格中的内容回答关于幸福观的有关问题。

| |

中国 |

西方 |

| 古代 |

1.不断提升美德的过程就是追求幸福的过程。“一箪食,一瓢饮”能够修得高尚品德,这样的苦行值得赞颂。 2.“多子多福”是幸福的显著标志。“不孝有三,无后为大”,家族“香火”的旺盛是个人幸福的体现。 |

1.苏格拉底把由理性指导的精神满足当做最高幸福,视情欲为一时快乐之下的痛苦。他提出“知识即美德”。 2.中世纪的欧洲,人们普遍认为,人类的幸福来自上帝的恩赐,而物质享受只是世俗的、虚幻的幸福。 |

| 近现代 |

近代的中国人,对幸福的理解似乎更多样。有人把国家的富强独立当做终身幸福而奋斗,而新文化运动以来的年轻人却认为幸福就是自由、平等地追求自己所渴望的东西,比如婚姻、学业、事业。 |

19世纪的西方,享乐幸福论流行,主张物质需要的满足高于一切。费尔巴哈认为“幸福只是某一生物能够无阻碍地满足关系到它的本质和生存的特殊需要和追求”。 |

| 当代 |

改革开放前,人们普遍接受幸福与物质追求相分离,“越穷越光荣”。改革开放后,很多人把财富的多寡看作幸福与否的标准。“宁愿坐在宝马车里哭,也不愿坐在自行车上笑”成为2010 年的流行语。 |

经济发达的西方社会,人们依然相信为自身谋取各种物质利益是幸福的保证,同时有些人已经把眼光投向社会弱势群体,帮助他人,实现个人社会价值被当做个人幸福的体现。 |

(1)从上述材料看,古代中西方的幸福观有何共同之处?

(2)近现代中西方幸福观发生了怎样的改变?结合时代背景,从政治、经济、思想方面分别分析影响近现代中西方幸福观发生改变的原因。

(3)根据材料,你认为有哪些因素会影响社会幸福观的形成?

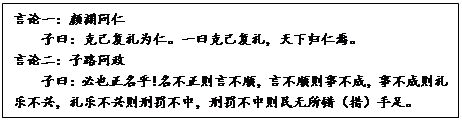

人类思想文明的发展具有多样性,中国的诸子百家学说和西方的人文主义精神都是人类文明的宝贵财富。阅读材料,回答下列问题。

这些邮票,纪念着中国古代伟大的思想家、教育家

(1)材料中反映出这位思想家的哪些主张?

(2)孔子是世界公认的文化名人。近年来我国电视台陆续播出关于孔子的电视节目,这引发了人们的思考;应该如何对待传统文化?谈谈你的看法。

(3)史学家有人认为:“从历史的角度看,诸子百家中,儒、法两家是即矛盾又统一的”。据此,结合所学知识回答问题:儒、法两家的政治主张,均企望解决什么社会问题?

(4)儒家学说创立后经历了长期的发展演变过程。填写下列表格。

| 时代 |

人物 |

主要思想主张 |

| 战国 |

① |

仁政学说“民贵君轻” |

| 荀子 |

② |

|

| ③ |

董仲舒 |

天人感应说 |

| 南宋 |

④ |

“宇宙之间一理而已”“张之为三纲,纪之为五常” |

(5) 明清两代出现了具有反叛意识的早期启蒙思潮,如黄宗羲在《明夷待访录》中指出君主是“天下之大害”,并批判了传统的重农抑商政策,提出“工商皆本”的观点。简述明清“早期启蒙思潮”产生的背景。(4分)

技术进步和科学革命影响人类文明进程。阅读下列材料,回答问题。(16分)

材料一涛之起也,随月盛衰,大小满损不齐同。

——(东汉)王充《论衡》

潮之涨退,海非增减。盖月之所临,则水从往之……此竭彼盈,往来不绝,皆系于月,不系于日”。

——(唐朝)余道安《海潮图序》

材料二 1687年,牛顿提出万有引力定律,并用教学方法证明了潮汐现象确实是由地球、月亮和太阳的相对运动及其引力的变化所造成的;月、日引潮力是产生潮汐的原动力,它是天体引力的组成部分。

——《引潮力的发现》

材料三“工业的巨大工作为力学、化学、物理学提供了大量可供观察的材料、试验手段和工具”,“真正有系统的试验科学,这时候才第一次成为可能”。

——恩格斯《自然辩证法》

“社会一旦有技术上的需要,则这种需要就会比10所大学更能把科学推向前进。”

——恩格斯《致瓦•博尔吉乌斯》

(1)根据材料一、材料二,说明中国古代王充等人与近代英国牛顿对潮汐现象解释的异同。据此分析中西科技的本质差别及表现。(10分)

(2)根据材料三与所学知识,从经济、政治、思想文化角度,分析欧洲近代科技迅速发展的原因。

欧洲近代三大思想解放影响深远。阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一文艺复兴(Renaissance)的意义有两个:一是复生(rebirth),一是新生(new—birth),这两个意义是都不错的。

——陈衡哲《西洋史》

(1)依据所学知识指出作者所说“这两个意义是都不错的”的依据。(4分)

材料二文艺复兴的影响侧重于知识分子,而宗教改革……享受到了“文艺复兴”所开拓出来的人文主义的影响……把欧洲人民的觉悟,提高了一步。

——陈乐民《欧洲文明十五讲》

(2)从材料二角度结合所学知识分析为什么说宗教改革比文艺复兴“把欧洲人民的觉悟,提高了一步”?(4分)

材料三他们(指启蒙思想家)发展起一系列革命的原则,打算通过这些原则实现大规模的社会改革。其中特别使我们感兴趣的是他们在经济、宗教和政治三个领域中提出的一些具体建议。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史•1500年以后的世界》

(3)指出从文艺复兴到启蒙运动在思想领域内反封建方式的变化及导致变化的经济和文化原因。(6分)

儒家思想是中国传统文化的主流思想。阅读下列材料,回答问题。(20分)

材料一自朱熹评注的儒家经典成为文职人员考试的根据以后,理学成为直到19世纪末叶以前帝国官方的正统观念,其结果是为不断增长的社会僵化提供了其所以存在的一个学术性理由。虽然这一理由从根本上有助于独特而历史久远的中国文明的延续,但其代价却是形成了压制外界所有独创性和新观念、显得荒谬可笑的因循守旧。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二李贽的悲观不仅属于个人,也属于他所生活的时代。传统的政治已经凝固,类似西欧宗教改革或者文艺复兴的新生命无法在这样的环境中孕育。社会环境把个人理智上的自由压缩在极小的限度之内, ……只能长为灌木,不能形成丛林。

——黄仁宇《万历十五年》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括朱熹的思想对中国古代社会的的影响。并分析“理学成为19世纪末叶以前帝国官方的正统观念”的原因。(8分)

(2)据材料二和所学知识,指出李贽的思想跟文艺复兴在“个人理智上的自由”方面有何相似之处?二者在促进社会制度进步方面起的作用有何不同?(6分)

(3)据材料二和所学知识,说明为什么明清时期“个人理智上的自由……只能长为灌木,不能形成丛林”?

【中外历史人物评说】

材料一因提倡文学革命而成为新文化运动领袖之一的胡适曾于1919年4月发表《实验主义》一文,全面介绍其信奉的实用主义(又称实验主义)的理论和方法。他认为一切真理都是人定的.“实在”可以由人们主观任意创造。他提倡“存疑主义”和“评判的态度”,将进化论引入历史的方法,认为没有永不变的真理,主张“重新估定一切价值”。他主张要培养创造的思想力,就要以怀疑为起点,找到新知识来解决这疑难,并将这种思想方法总结为“大胆假设,小心求证”。这使得胡适以后的一系列文字都以其为哲学依据——坚持怀疑精神,不盲信任何主义。

——摘编自寇乃天《胡适自由主义思想的宪政解读》

材料二五四运动后,胡适于1919年7月发表《多研究些问题,少谈些“主义”》一文,他认为当前思想界流行的弊病,就是空谈主义,高谈主义,而不去研究具体问题的解决办法。他对主张根本解决中国问题的人,极尽嘲笑攻击之能事,他认为。不去实地研究我们现在的社会需要,而“空谈外来进口的主义。是没有什么用处的”。他反对用马克思主义的世界观和社会革命论来观察和解决中国问题。

——摘编自王桧林《中国现代史》

(1)根据材料,概括胡适的实用主义思想要点。

(2)简评五四运动后胡适的实用主义思想。