读相关材料,回答下列问题。

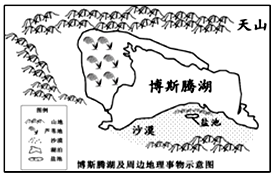

材料一 博斯腾湖是我国最大的内陆淡水湖,该地年降水量不足30毫米,蒸发量却高达2000毫米以上。湖面万千飞鸟,湖中鱼群游弋,其西北面是面积广阔的芦苇地。出售芦苇成为当地百姓重要的经济来源之一,但总收入并不高。

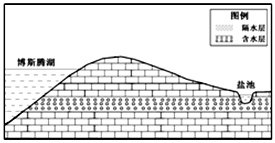

材料二 博斯腾湖是淡水湖,但是南侧不远有一个槽状盐沼池,池壁和底部均分布有厚厚的盐层。下图为盐池附近的地质剖面示意图。

(1)推断博斯腾湖的主要补给水源,并说明理由。

(2)运用地理环境整体性原理,简述湖泊、飞鸟、鱼群、芦苇之间的关系。

(3)结合水循环过程简述盐沼池盐层的形成过程。

(4)请你为当地百姓增加收入提出可行性措施。

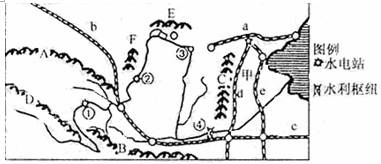

读图回答下列问题:

(1)图中C山脉是我国一条重要的地理分界线,请列举C山脉地理事物三条分界线。

(2)填出图中地理事物名称:运煤专线a;山脉F。

(3)分析黄河干流从②到③河段水量减少的原因。

(4)简要分析图中甲地区发展农业生产的自然条件。

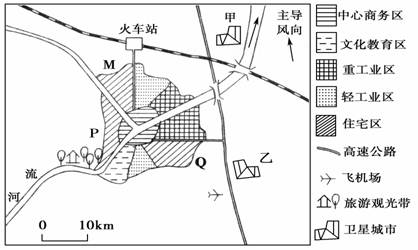

下图是“我国某特大城市示意图”,读图回答下列问题。

(1)影响该城市早期选址的主导区位条件是________,原因是____________。

(2)M、P、Q三处高级住宅区应为_______处,判断依据是______________。

(3)拟在甲、乙两处规划建设高新技术工业城和石油化工城两座卫星城市。高新技术工业城应建在___________处,理由是__________________________________________。

石油化工城应建在________处,理由是______________________________________。

2010年10月31日,上海世博会圆满落幕。世博会的成功举办为上海今后的发展注入了活力。在图示意上海市“十二五”期间要进一步建设的六大重点项目。读图并结合所学知识,分析回答。

|

读“某地区土地利用变化图”,分析回答问题。

(1)此图反映了该地区的过程,该过程所表现的特点有哪些?

(2)该过程中对城市及郊区农业资源产生的不利影响有哪些?

(3)为适应该现象,该地的农民应该在待开发土地上发展哪些农业生产?

(4)促进图示区域城市发展的主要原因是什么?

读下列材料,回答问题。

材料一:2010年10月17日北京日报报道,昨天是第30个世界粮食日。“团结起来,战胜饥饿”是今年的主题。常言道:手中有粮,心中不慌。今年7月以来国际粮价大幅攀升,国际小麦价格一度上涨60%至80%,现40年来最凌厉涨势,国际社会着实“心慌”。

材料二:我国部分商品粮、棉基地分布图

(1)甲、乙两商品粮基地所属的农业地域类型:

甲是,乙是。

(2)与丙相比,甲商品粮基地发展农业的区位优势有哪些?(至少答出4点,4分)

(3)丙地农业发展的限制性因素是什么?在农业发展过程中最易发生的生态环境问题有哪些?

(4)简述丁省珠江三角洲商品粮基地地位不断丧失的原因。

(5)甲地所在工业区在发展过程中存在着很多问题,要想使该工业区从衰落走向繁荣,你认为应当采取哪些措施?