《全球化:起源、发展和影响》一书指出:“当发展中国家的移民涌入纽约那样的全球化城市”,处于不同发展阶段的国家的人“再也没有办法互相忽略了”,“人们可能开始对自己的政治和社会上的效忠对象产生迷惑”。对材料的理解,最恰当的是

| A.全球化会改变人们的意识形态和观念 |

| B.政治制度不同是阻碍移民的关键因素 |

| C.发展中国家在全球化过程中日益落后 |

| D.全球化加剧国际之间移民问题的矛盾 |

1979年初,一条牙膏广告在《天津日报》登出,这是文革后中国内地第一个出现在报纸上的商业广告。香港《大公报》评论道:“广告的出现犹如一声长笛,标志着中国经济的巨轮开始起航。”与这一事件相关的背景有

①改革开放政策的制定②实事求是思想路线的确立

③天津作为沿海港口城市被开放④社会主义市场经济体制建立

| A.①②④ | B.②③④ | C.③④ | D.①② |

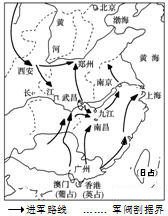

下列“口号”与下图反映的历史事件相关的是

| A.“驱除鞑虏,恢复中华” |

| B.“国民革命成功万岁” |

| C.“推翻蒋家王朝,建立新中国” |

| D.“以必胜的信念抗战到底” |

“如果没有‘中体’作为前提,‘西用’无所依托,它在中国是进不了门,落不了户的。”,该观点主要认为“中体西用”理论

| A.出发点是在中国实现政治变革 |

| B.目的是维护固有的制度和纲常礼教 |

| C.为西学在中国传播创造了有利的环境 |

| D.不符合当时中国的基本国情 |

有学者认为:“中国近代历史剧变的基本分界线,是距今一百多年前的甲午战争。”得出这一结论的最主要依据是,甲午战后

| A.中国割地赔款,丧权辱国 | B.近代民族工业开始产生 |

| C.开启了制度变革的探索历程 | D.开始出现向西方学习的潮流 |

康熙帝在《中秋日闻海上捷音》一诗中,有“海隅久念苍生困,耕凿从今九壤同”的词句。令康熙如此感叹的事件

| A.驱逐了殖民势力,维护了国家主权 | B.安定了东南边疆,实现了国家统一 |

| C.抗击了外敌侵扰,维护了边界安定 | D.平定了地方叛乱,消除了分裂威胁 |