回答下列有关光合作用的问题

图示全光照和不同程度遮光对某植物叶片中叶绿素含量的影响;表中是观测不同光照条件该植物的部分生长指标。

| 光照强度 |

平均叶面积(cm2) |

气孔密度(个·mm-2) |

净光合速率 (μmol CO2·m-2·s-1) |

| 强 |

13.6 (100%) |

826 (100%) |

4.33(100%) |

| 中 |

20.3 (149%) |

768 (93%) |

4.17(96%) |

| 弱 |

28.4 (209%) |

752 (91%) |

3.87(89%) |

注:括号内的百分数以强光照的数据作为参照

(1).叶绿素存在于叶绿体中的 上。需先用 (填溶剂名称)提取叶片中的色素,再测定叶绿素含量。据图和表中数据分析,该植物如何增强对弱光的适应能力?

(2).CO2以 方式进入叶绿体后,与 结合而被固定,固定产物的还原需要光反应提供的 (多选)

A NADPH B NADP+ C ATP D ADP+Pi E O2

(3).与弱光下相比,强光下该植物平均每片叶的气孔总数 (较多/相等/较少),单位时间内平均每片叶CO2吸收量 (较多/相等/较少)。

(4).对强光下生长的该植物适度遮阴,持续观测叶色、叶面积和净光合速率,这三个指标中,最先发生改变的是 ,最后发生改变的是 。

科研人员探究了不同温度(25℃和0.5℃)条件下密闭容器内蓝莓果实的CO2的生成速率的变化,结果见图1和图2。

(1)由图可知,与25℃相比,0.5℃条件下果实的CO2生成速率较低,主要原因是;随着果实储存时间的增加,密闭容器内的浓度越来越高,抑制了果实的细胞呼吸。该实验还可以通过检测的浓度变化来计算呼吸速率。

(2)某同学拟验证上述实验结果,设计如下方案:称取两等份同一品种的蓝莓果实,分别装入甲、乙两个容积相同的瓶内,然后密封将甲、乙瓶分别置于25℃和0.5℃的条件下储存,每隔一段时间测定各瓶中的CO2浓度记录实验数据并计算CO2的生成速率。为使试验结果更可靠,请给出两条建议,以完善上述实验方案(不考虑温度因素)。

a.,

b.。

下列是有关细胞分裂的问题。图6-1-2表示在低倍显微镜视野中看到的洋葱根尖细胞;图(a)表示细胞分裂的不同时期与每条染色体DNA含量变化的关系;图(b)表示处于细胞分裂不同时期的细胞图像。请据图回答:

(1)在制作洋葱根尖细胞有丝分裂临时装片时,正确的操作次序是()

| A.解离 染色 漂洗 制片 |

| B.解离 漂洗 染色 制片 |

| C.染色 解离 漂洗 制片 |

| D.漂洗 解离 染色 制片 |

(2)制作装片时,如果用质量分数为 5 %的盐酸在 10 ℃ 下解离 5min ,然后按正常要求进行漂洗、染色、制片。结果在观察时,发现根尖细胞没有较好地分散开,原因是__________________。

(3)图6-1-2中表示分生区细胞的是,其特点是。

(4)图(a)中AB段形成的原因是,该过程发生于细胞分裂间期。图(a)中CD段形成的原因是。

(5)图(b)中细胞处于图(a)中的BC段,细胞处于图(a)中的DE段。

图甲、图乙分别是两类高等生物细胞的亚显微结构模式图,请据图回答:

(1)若图甲表示洋葱叶肉细胞,则④中CO2进入⑨中被利用至少通过层生物膜;若图甲表示洋葱根尖分生区细胞,则图中不应该具有的细胞器有(填编号)。

(2)在图甲、图乙所示细胞中,含有遗传物质的结构有(填编号),不含生物膜结构的细胞器有

(填编号)。

(3)结构②在图甲细胞和图乙细胞的功能不同,图甲细胞中②结构的功能是与有关。在甲、乙细胞内,都能合成ATP的场所是(填编号)。

(4)若图乙所示的细胞为胰岛B细胞,将3H标记的氨基酸注入该细胞,在该细胞的结构中,3H出现的先后顺序是(用箭头和编号表示)。

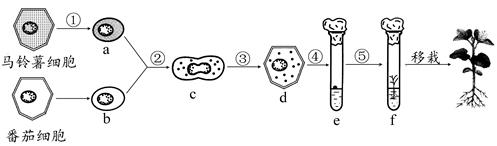

下图表示通过植物体细胞杂交技术培育番茄—马铃薯的流程图。相关叙述错误的是()

| A.图中①至⑤过程涉及细胞的分裂和分化,但不涉及减数分裂 |

| B.②过程常用的方法有电刺激、PEG诱导和灭活病毒诱导 |

| C.激素的浓度和比例可以调控④⑤过程中细胞的脱分化和再分化 |

| D.该技术尚未解决让杂种植株按人类需求表达性状的问题 |

下列图1是细胞有丝分裂示意图,图2是细胞有丝分裂染色体数目变化曲线图,图3表示在低倍显微镜视野中看到的洋葱根尖细胞,请据图回答下列问题:

(1)图1中的A图表示的是细胞进行有丝分裂的期。此时细胞中有DNA分子个,染色单体_______条。

(2)图1中的B图表示的有丝分裂过程相当于图2中曲线的哪一段?。该生物的体细胞中有染色体条。

(3)用胰蛋白酶处理染色体后,剩余的细丝状结构是____________。

(4)图3中属于分生区细胞的是________ (填图中字母)。若换上高倍物镜,使分生区细胞移至视野中央,应将装片向________方移动。

(5)观察洋葱根尖细胞的有丝分裂时,剪取2~3 mm根尖,立即放人解离液中解离,其目的是____________。