如图表示细胞内发生的一系列重大生命活动,请据图回答下列问题:

(1)对人体来说,在A、B、C、D、E五项生命活动中,有积极意义的是 。

(2)在真核生物中,A过程的方式可能有 。

(3)B过程表示一个细胞增殖的后代,在形态、结构和功能上发生 的过程。

(4)老年人的头发会变白,这与C过程中的细胞内 有关。

(5)由于某种原因,正常细胞发生了D过程,根本原因是 。

某二倍体植物花瓣的颜色有不同的表现型,等位基因 Pa、Pb、Pc。分别决定蓝色、黄色、白色,它们之间具有完全显隐性关系。已知 Pa>Pc, Pb>Pc,每个个体具有其中的 2 个基因。为进一步探明 Pa 与 Pb 之间的显隐关系,研究人员用该植物作了如下杂交实验:

杂交组合一:黄色(父本)×白色(母本)子代:黄色和蓝色

杂交组合二:黄色(父本)×蓝色(母本)子代:白色和蓝色

杂交组合三:蓝色(父本)×蓝色(母本)子代:白色和蓝色

(1)基因 Pa、Pb、Pc 的遗传遵循 定律。

(2)据杂交组合 可判断 Pa 与 Pb 之间的显隐关系为 > 。

(3)由于疏忽,杂交组合 的结果未能统计完全,该组还应出现 颜色的花瓣。

(4)又知该植物细胞核中存在抑制叶绿体形成的基因 h,基因型为 hh 的个体不能存活,

欲探究控制花瓣颜色的基因与 h 基因是否位于一对同源染色体上,设计实验如下:

取携带 h 基因的蓝色纯合亲本与携带 h 基因的白色纯合亲本杂交得 F1, 再用 F1中携带 h 基因的个体相互授粉得 F2,观察并统计 F2表现型及比例。

①F1中不含 h 的花瓣基因型为 。

②若 F2蓝色花瓣与白色花瓣之比为 ,则控制两对相对性状的基因位于非同源染色体上。

人体胎盘素是当前高端美容产品,其功效主要有全面促进新生角质层细胞的增殖与生长,加速死皮细胞的脱落,对各类因衰老产生的色素沉着、面部各类色斑(遗传类色斑除外)有很强的淡化作用;迅速溶解衰老皮肤点状、片状色素堆积,使皮肤肤质细腻、洁净无瑕。据此回答下列问题:

(1)衰老的细胞内水分 (填“增加”或“减少”),但是并不是所有生物的细胞内水分减少就一定代表衰老的细胞。试举例说明: (举一个)。

(2)细胞衰老后细胞核体积增大,核膜内折。但是人体也有例外的细胞,如 (举一个)。

(3)现有衰老的肝细胞和新生的肝细胞,用醋酸洋红能将染色质染色,染色深浅的比较情况是 。

(4)注射人体胎盘素以后,新生的角质层细胞的细胞周期将 (填“缩短”或“延长”)。

0℃以上的低温能对喜温植物玉米造成伤害,科研人员进行了实验研究。

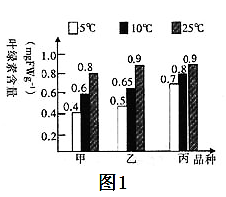

实验一:从甲、乙、丙三个品种中挑选长势相同的玉米幼苗若干,平均分为三组,分别放在5℃、10℃和25℃的环境中培养4天(其他各种条件都相同且适宜),结果如图1。

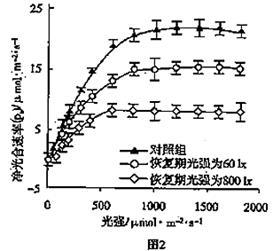

实验二:将甲种玉米幼苗分成三组,一组对照,另两组在5℃低温下处理4天后放在25℃,光照强度分别为800勒克斯(1x)、60勒克斯(1x)的条件下恢复4天后,测其光强与光合速率的关系,结果如图2。

(1)实验一的目的是 。

(2)甲、乙、丙三个品种中最耐低温的是__________,判断的依据是,该品种在低温条件下① ,② 。

(3)实验二的目的是探究 。由实验二可知,光强为60lx有利于 。

(4)结合实验一、二分析,早春遭遇“倒春寒”后会造成玉米减产的原因是 。

下图1表示渗透作用装置,一段时间后液面上升的高度为h,其中半透膜为膀胱膜,装置溶液A、a浓度分别用MA、Ma表示;图2表示在探究“植物细胞的吸水和失水”活动中,洋葱鳞片叶表皮细胞放在30%蔗糖溶液后观察到的一个细胞示意图。请根据图回答问题:

(1)图1中,如果A、a均为蔗糖溶液,且开始时Ma>MA,渗透平衡时MA________Ma(填大于、等于、小于),图1中的半透膜模拟的是图2细胞中的_________,由_________(填数字)组成,两者在物质透过功能上的差异是______________。

(2)图2中,如果B、b分别表示外界蔗糖溶液和细胞液,且浓度分别为MB、Mb,则达到平衡时MB________Mb(填“大于”、“等于”、“小于”)。

(3)若图2为实验中加清水后观察到的,此时细胞处于________________过程中,细胞的吸水能力逐渐___________ ,细胞内渗透压 。

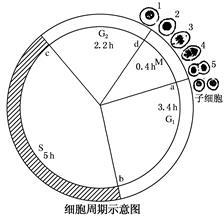

细胞周期包括分裂间期(分为G1期、S期、G2期)和分裂期(M期),下图为某种生物细胞周期示意图,请据图回答相关问题:

(1)若某种化学物质能使处于S期的细胞立刻被抑制,而处于其他时期的细胞不受影响,预计在加入这种化学物质约________h后,细胞都将停留在S期。若用含放射性同位素的胸苷(DNA复制的原料之一)短期培养这种生物细胞后,处于S期的细胞都会被标记。洗脱含放射性同位素的胸苷,换用无放射性的新鲜培养液培养,定期检测。预计最快约________h后会检测到被标记的M期细胞。从被标记的M期细胞开始出现到其所占M期细胞总数的比例达到最大值时,所经历的时间为________h。

(2)如果用低温诱导茎尖分生区细胞,多倍体细胞形成的比例能否达到100%?为什么?