人文主义的发展,推动着人类社会的进步。阅读材料,回答问题。

材料一 还是一个年轻人时,苏格拉底……从自然科学和宇宙哲学转向伦理学和逻辑学。……正如3个世纪后西塞罗所宣称的,苏格拉底“把哲学从天上召唤下来,植入城市和人们的家里,迫使哲学思考人生与道德,善与恶”。

——塔纳新《西方思想史》

(1)依据材料一,归纳苏格拉底对哲学所做的贡献。结合所学知识,分析其影响。

材料二 实际上,(人文主义)的产生出现也许在于以下两点:或是对旧的社会结构的衰败进行反思,或是对新的生活形态的兴起进行尝试。当时,西欧社会内部爆发了现代英国史学家希尔所声称的“封建主义总危机”:政治制度的自我衰败之势已不可阻挡,宗教意识的信仰危机也愈来愈重,在这种情况下,涌现出一大批文人、学者,对社会自身进行反省。

——张井梅《西欧人文主义思潮再认识》

(2)依据材料二,概括人文主义产生的原因。试举一例说明“文人学者”是如何“对社会自身进行反省”的。

材料三 民主制度与人文主义思想有着亲缘关系,正如君主制度与保守思想、专制制度与乌托邦式的唯科学主义、或者无政府主义与个人主义相关联一样。

——兹维坦·托多罗夫

(2)结合18世纪欧美相关史实,论证材料三的观点。

阅读下列材料,回答问题。

材料一:1943年《星期六晚邮报》发表《罗斯福的世界蓝图》一文,透露了罗斯福在战后建立以美国为核心的世界政治和经济世界秩序安排的设想。具体措施有二:一是组建一个美国在其中起主导作用的普遍性的国际组织——联合国;二是建立以美国为核心的世界经济体系。1945年,杜鲁门总统在致国会的咨文中郑重宣布:“胜利已使美国人民有经常而迫切的必要来领导世界了。”

材料二:

| 类 别 |

美国 |

苏联 |

| 经济 |

||

| 政治军事 |

材料三:有人说,“冷战”如一场大洪水,虽然已经退去,但它席卷之处留下的“伤痕”犹在。一些地区性冲突至今难以合理解决,继续影响着地区局势的发展;从“两极”格局到新格局出现之前的过渡期内,地区战乱和冲突不断;留存于世的大量大规模杀伤性武器,仍在危及人类的安全……这些,不妨称之为冷战的“伤痕遗产”。

请回答:

(1)材料一反映了美国战后怎样的战略意图?对国际格局产生什么影响?

(2)依据材料二填写美苏冷战时期的重大敌对行动。

(3)依据材料三指出“冷战”留下的“伤痕遗产”有哪些?为消除“冷战”的“伤痕”你认为国际社会应采取哪些措施?

古人说:“置图于右,置书于左,索象于图,索理于书。”教科书中的图示、图片,往往是学习历史、加深对文字内容理解的最好工具。阅读下列材料,回答问题。

材料一:

材料二:

材料三:

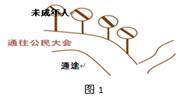

(1)观察图1,在通往雅典公民大会的道路上,有四种群体被排除在民主殿堂之外,请在漫画 “通途”示例中,写出其余的三种社会群体。

(2)图2漫画“国王仍然是国家的主人,但是已经不理国家大事了”所反映的是西方资本主义国家所采用的何种政体形式?该政治形式最早是通过哪一个重要文献加以确立的?

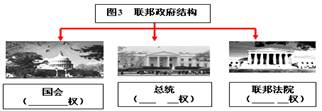

(3)图3中的联邦政府结构是依据哪一部法律文献构建的?中央政府的权力构建体现了什么原则?又是如何体现的?(3分)

思想的演进和技术的进步,深刻影响了人类文明的发展。阅读下列材料

材料一 人是一件多么了不起的杰作!多么高贵的理性!多么伟大的力量!多么优美的仪表!多么文雅的举动!在行为上多么像一个天使!在智慧上多么像一个天神!宇宙的精华!万物的灵长!

──《哈姆雷特》中主人公哈姆雷特的一段独白

材料二人生下来就是自由的,人可以说是自由的动物。那么,人民的自由虽可以用法律加以保障,但它原是天所赐予的,为任何人所必不可少。如果有人不取这天所赐予的自由,那就是对天犯了大罪,对自己又是莫大的耻辱。

——卢梭

材料三 在法国为行将到来的革命启发过人们的头脑的那些伟大人物,本身都是非常革命的。

材料四 当法国革命和拿破仑战争在欧洲大陆上造成血腥和暴力的悲剧时,在英国发生了一个变化,这个变化,使得围攻巴士底狱和滑铁卢战役在相形之下似乎无足轻重了。……全部近代历史上没有别的事件曾更惊人地影响了普通人的生活。

──(美)海斯《世界史》

回答问题:

(1)材料一、二分别反映了欧洲历史上哪两次思想解放运动?材料一所反映的人文主义精神的核心内容是什么?材料二中对“人”的认识有何新的发展?

(2)材料三中所说的伟大人物有哪些?这些人物提出的一系列思想原则极大地推动了人类社会的进步,这些原则有哪些?材料中所说的“法国行将到来的革命”是指什么?

(3)材料四中所说的“这个变化”是指什么?写出这次变化中“惊人地影响了普通人的生活”的三件事例。

阅读下列材料,完成下列问题。

材料一 “床前明月光,疑是地上霜。”“举杯邀明月,对影成三人。”

材料二 “明月几时有,把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?”

材料三 这次卫星发射成功,是我国发展空间技术的一个良好开端,是毛泽东无产阶级革命路线的伟大胜利,是无产阶级“文化大革命”的又一丰硕成果……中国人民这一伟大胜利,给正在坚持武装斗争的亚、非、拉各国人民和全世界革命人民以巨大的鼓舞,给反革命的美帝国主义和社会帝国主义以沉重的打击,粉碎了他们垄断空间技术的迷梦。

——据新华社1970年4月25日讯

材料四 “嫦娥二号”是我国发射的第二颗绕月探测卫星,它……直接进入地月转移轨道、首次使用X频段测控、对“嫦娥三号”着陆区进行高分辨率成像……这一系列重大技术突破,将为今后的“嫦娥三号”实现月球软着陆奠定基础。从地面迈向天空,再迈向太空,继而迈向深空、迈向另外一个天体,我们可以离开自己栖息的摇篮,奔向原本陌生的宇宙空间,这是科学的力量、进步的阶梯、文明的标尺。

——新华网北京2010年10月1日电《嫦娥二号:中国航天事业的新阶梯》

请回答:

(1)根据材料一、二并结合所学知识,判断两位作者所属的诗词流派。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析卫星发射的时代特征。这次卫星发射对当时的中国产生了什么重要的影响?

(3)根据材料三、四分析,从卫星的运行轨迹上看,这两种卫星有哪些大的区别? 综合上述材料并结合所学知识分析,中国人对天体(或月亮)的认识经历了怎样的变化?(2分)

材料一唯天子受命于天,天下受命于天子,一国则受命于君。王者必受命而后王,王者必改正朔,易服色,制礼乐,一统于天下。

——董仲舒《春秋繁露》

材料二 父止于慈,子止于孝,君止于仁,臣止于敬,万物庶事莫不各有其所,得其所则安,失其所则悖。圣人所以能使天下顺治,非能为物作则也,唯止之各于其所而已。

——《二程集》

材料三穿衣吃饭,即是人伦物理。除却穿衣吃饭,无伦物矣。

夫私者,人之心也。人必有私,而后其心乃见;若无私,则无心矣。

——李贽

请回答:

(1)概括材料一的思想主张,作者为什么会提出这一主张?

(2)材料二宣扬的核心观点是什么?作者提出这些观点的目的何在?

(3)根据材料三,概括李贽的思想主张,并结合所学知识分析其产生的原因。

(4)上述材料反映的儒家思想发展变化具有怎样的特点?