阅读材料,回答问题。(10分) 材料一:(北魏孝文帝说):“自上古以来及诸经籍,焉有不先正名,而得行礼乎?今欲断诸北语,一从正音。……若仍旧俗,恐数世之后,伊洛之下复成被发之人。”

——《魏书·咸阳王禧传》

材料二:李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》

(1)依据材料一,分析孝文帝如何从两个方面阐述“一从正音”的必要性。

(2)依据材料二,分析孝文帝改革产生的影响。

(3)综合两则材料,你有何启示。

中外历史人物评说

材料一毛泽东义利观主要是在新民主主义革命时期形成的,这就决定了义利观具有自身的一些特征。比如,在物质和精神的关系,它更多地强调精神,以便于战胜在物质上强于我们的敌人;在国家或集体利益与个人利益的关系上,它更多地强调个人利益服从于国家或集体的利益,以便于在国破家亡中救亡图存;等等。

——2005年第2期《郑州大学学报》

材料二“将更多地承认个人利益,满足个人的需要……我们提倡按劳分配,承认物质利益,是要为全体人民的物质利益而奋斗。每个人都应该有他一定的物质利益,但是这决不是提倡各人抛开国家、集体和别人,专门为自己的物质利益而奋斗,绝不是提倡各人都向‘钱’看。”

——1980年8月,邓小平回答意大利记者奥琳埃娜·法拉奇的讲话

(1)根据材料一和材料二,分别概括毛泽东和邓小平的义利观。

(2)根据以上材料和所学知识,简要分析造成以上两种不同义利观的原因。

20世纪的战争与和平

材料一战争于1950年6月25日朝鲜的第七警备旅向韩国的陆军第十七团发动进攻开始(也有一说为韩国率先向朝鲜发动进攻)。这场战争由于以美国为首的10多个国家的军事干预而演变成一场侵略与反侵略的国际战争。美国、中国以及苏联不同程度地卷入这场战争……美国打着“联合国军”的名义,其目标是遏制苏联的共产主义扩张。

——《朝鲜战争》

材料二在此次伊拉克问题上,美与俄、法、德、中、印等大国的主张大相径庭,导致联合国、北约和欧盟内部出现裂痕……俄、法、德等世界主要国家和国际组织与美国矛盾和斗争的焦点已经由是否对伊动武这一具体问题上升到一个新的层面,即是维护现行的国际体系、基本准则,还是接受美国强权政治、单边主义。

——摘自《伊拉克战争》

(1)根据材料一和所学知识,说明朝鲜战争与当时世界格局的关系。

(2)根据上述材料,指出从朝鲜战争到伊拉克战争西欧国家与美国关系发生的变化,并结合所学知识指出这种变化给我们的启示。

近代社会的民主思想与实践

材料 1776年美国独立前夜,托马斯·潘恩发表一本不到20页的小册子《常识》,该书对美国民众的影响力仅次于《圣经》。书中写道:“那些不能自卫的小岛,是一些王国把它们置于保护之下的适当对象;但是,如果认为一个大陆可以永远受一个岛屿的统治,那不免有些荒谬。在自然界,从来没有使卫星大于它的主星的先例;既然英国和北美在彼此的关系上违反自然的一般规律,那么显然它们是属于不同的体系。英国属于欧洲,北美属于它自己……君主政体意味着我们自身的堕落和失势,同样地,被人们当作权利来争夺的世袭,则是对我们子孙的侮辱和欺骗……因为,正如在专制政府中,国王便是法律一样,在自由国家中法律便应该成为国王,而且不应该有其他的作用。组织我们自己的政府,乃是我们天赋的权利。”

(1)根据材料概括潘恩的主要观点。

(2)结合所学知识分析潘恩思想产生的历史意义。

历史上重大改革回眸

材料一总括一州县之赋役,量地计丁,丁粮毕输于官。一岁之役,官为佥募。力差,则计其工食之费,量为增减;银差,则计其交纳之费,加以增耗。凡额办、派办、京库岁需与存留、供亿诸费,以及土贡方物,悉并为一条,皆计亩征银,折办于官……嘉、隆(明世宗嘉靖和穆宗隆庆年间)后,行一条鞭法,通计一省丁粮,均派一省徭役。于是均徭、里甲与两税为一,小民得无扰,而事亦易集。然粮长、里长,名罢实存,诸役卒至,复佥农氓。

——摘编自赵恒烈、徐锡祺主编《中国历史资料选》

材料二丁粮同属朝廷正供,派之于人与摊之于地,均属可行。然与其派在人而多贫民之累,孰若摊在地而使赋役之平。况盛世人丁,永不加赋,则丁银亦有一定之数,按地均输,更易为力。查各属人丁,多寡不等,今就一邑之丁粮,均摊于本邑地粮之内,无论绅衿富户,不分等则,一例输将。

——摘编自赵恒烈、徐锡祺主编《中国历史资料选》

(1)根据材料一和材料二,指出以上两种税制改革主要内容的异同?

(2)根据以上材料,并结合所学知识,简要分析这一时期税制变化的历史意义。

阅读材料,完成下列要求。

历史图表可以直观、形象、生动地表达历史事实,其中隐含着丰富的历史信息。

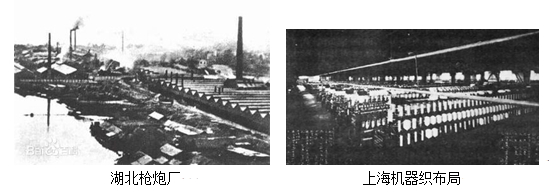

材料一洋务运动时期创办的重要近代工业

材料二京师大学堂专业设置简表

| 科目 |

专业 |

备注 |

| 经学科 |

周易、论语、春秋、理学等 |

各科预科阶段均开设的课程:经学大义、人伦道德、中国文学、外国语、体操。 |

| 政法科 |

政治、法律 |

|

| 文学科 |

中外史学、地理、文学等 |

|

| 商科 |

银行及保险、关税等 |

|

| 格致科 |

算学、化学、物理等 |

|

| 农科 |

农学、林学等 |

|

| 工科 |

机器、造船、电气等 |

|

| 医科 |

医学、药学 |

—— 据1904年《奏定大学堂章程》

从以上图表中提取相关信息,指出清政府“中学为体,西学为用”的思想表现在哪些方面?从历史潮流看这种思想的主要局限性是什么?