阅读下列材料:

【材料一】1854年,当他(美国海军准将马修·佩里)再次来到日本时……日本人被迫让步,于3月31日签订了《神奈川条约》……并于l856年签订了《通商条约》……这一系列条约在西方世界并没有引起极大的关注。但对日本来说,它们却是其历史的巨大分界线。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

【材料二】 19世纪70年代以后反映日本社会发展状况的有关图片

请回答:

(1)材料一中“历史的巨大分界线”是指什么?为此,日本有识之士采取了怎样的应对措施?

(2)依据材料二并结合所学知识简要指出,日本政府为实现“脱亚入欧”的目标而采取了哪些重大措施?对日本社会发展产生了哪些积极作用?

阅读下列材料,回答问题。

列宁说:“1861年诞生了1905年,第一次‘伟大的’资产阶级改革的农奴制性质使发展受到阻碍,使农民遭到无数极其恶劣的和痛苦的折磨,但是它不能改变发展的方向,不能防止1905年的资产阶级革命。”

结合你所知道的历史知识,谈谈你对列宁这段话的理解。

马克思说:“美洲和东印度航路的发现扩大了交往,从而使工场手工业和整个生产的发展有了巨大高涨。从那里输入的新产品,特别是投入流通的大量金银,冒险的远征,殖民地的开拓,首先是当时市场已经可能扩大为而且规模越来越大地扩大为世界市场——所有这一切产生了历史发展的一个新阶段。”作者的观点是什么?简要评价这一观点。

阅读下列材料:

材料一恩格斯说:“新生的工业能够这样成长起来,只是因为它用机器代替了手工工具,用工厂代替了作坊,从而把中等阶级的劳动分子变成了工人无产者,把从前的大商人变成了工厂主,它排挤了小资产阶级,并把居民间的一切差别化为工人和资本家之间的对立。”

材料二马克思在《共产党宣言》中指出:“ 资产阶级由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族也卷进文明中来了,它的商品的低廉价格,是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强抵抗的仇外心理的重炮。这它迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式……它按照自己的面貌为自己创造出一个世界。”

请回答:

(1)结合材料一,说明工业革命的核心内容。

(2)根据材料一概括说明工业革命带来的社会关系的变化。

(3)材料二中说的“文明”是指什么?

(4)材料二分析的资本主义统治世界的原因是什么?其核心是什么?

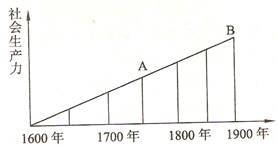

恩格斯说:“科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量。”下图显示了社会生产力发展与工业发展之间的关系。

请回答:

(1)指出A、B两点对应的历史时期科技革命的主要标志和新工业部门的变化。

(2)概括说明科学技术在上图A、B两点所对应的历史时期中所产生的作用和影响。

(3)A、B两点对应的两个时期的科技革命分别给中国带来了什么影响?