明清时期,北京曾有多次雾霾的记载。明清皇帝极为恐惧,为消除雾霾,曾令文武群致斋三日,并禁天下屠宰,以期感动上苍,賜下甘霖,这种行为所反映的思想最早渊源于( )

| A.先秦儒学 | B.汉代儒学 |

| C.宋明理学 | D.佛教 |

有学者认为:“甲午战争是近代中国历史的一个分水岭”,以下说法能佐证这一结论的有( )

①推动了群体性民族意识的觉醒

②使得民族工业获得初步发展

③开启了中国经济近代化的历程

④促使先进中国人从制度层面改造中国

| A.①②③④ | B.②③④ | C.①②④ | D.②④ |

有学者提出,中国在宋代至清代的历史进程中有过三次商业革命:第一次是宋代商业革命,第二次是明清商业革命,第三次是近代商业革命,出现以通商口岸为核心的近代化商业群落。下列对三次商业革命的理解正确的是( )

①第一次商业革命突破了商业的时间和空间限制

②汉口镇在第二次商业革命中因繁荣著称

③第三次商业革命导致商业和贸易的中心出现转移

④三次商业革命都是中国商品经济发展的必然结果

| A.①③④ | B.①②④ | C.②③④ | D.①②③ |

清代有学者提出:“元代分省建置,……合河南、河北为一,而黄河之险失;合江南、江北为一,而长江之险失;……故元、明二季流贼之起也,来无所堵,去无所侦,破一县,一府震;破一府,一省震;破一省,各直省皆震。”由此材料可以看出这位学者认为( )

| A.行省制的实施使各地联系更加密切 |

| B.元代行省制度有利于加强中央集权 |

| C.元代行省制度不利于社会治安稳定 |

| D.行省制度有利于统治疆域的扩大 |

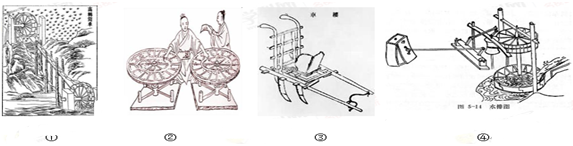

下列图片反映了古代中国文明的成就。出现的先后顺序是( )

| A.①②③④ | B.①②④③ |

| C.③④①② | D.③②①④ |

斯多亚学派哲学家塞内卡说:“奴隶是人,他们的天性和其他人相同,奴隶的灵魂中,同样有其他人所具有的自豪、荣誉、勇敢、高尚等品性,不管他们的社会地位如何。”下列思想家中曾提出与他相似观点的是( )

①韩非子②黄宗羲③薄伽丘④伏尔泰

| A.①② | B.③④ | C.②③④ | D.①②③ |