(30分)阅读下列材料及图,回答问题。

2005年11月18号上午,参加第22次南极科考活动的145名科者队员搭乘“雪龙号”极地孝察帮版上海出发前往南极进行为期四个月的科学考察。“雪龙号”出发后,在香港加油补给,然后穿过马六甲海峡.跨越赤道到澳大利亚无利的弗里曼特港口停靠休整,12月下旬到达中山站。寻找陨石“富矿”、群峰命名全球发布,冰盖考察、筹建第三个南极科考站是本次科考的主要任务。

(1)图中甲、乙博十箭头中能正确表示地球自转方向的是_________,丙、丁两个箭头中能正确表示西风漂流方向的是__________。(4分)

(2)下列洋流中,“雪龙号”科考船经过的有(2分)

| A.西澳大利亚寒流 |

| B.本格拉寒流 |

| C.西风漂流 |

| D.秘鲁寒流 |

E.加那利寒流

F.东澳大利亚暖流

(3)南极大陆为什么是最难接近的大陆?(6分)

(4)试从位置、地形、大气环流、洋流等方面分析南极大陆气候的特点及其形成原因(12分)

(5)简述南极臭氧空洞形成的厚因及其产生的危害。(8分)

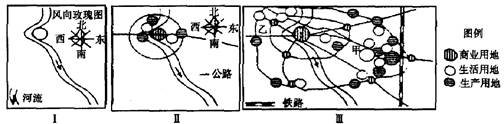

32.【城乡规划】(10分)下图是某发达国家城市用地发展过程变化示意图,读图回答下列问题。

(1)在城市发展的阶段,由于同一类经济活动在城市内部空间上的,开始出现城市功能分区。(2分)

(2)阶段Ⅱ商业用地的分布特点是。与阶段Ⅱ相比,阶段Ⅲ商业用地出现的变化是 。(2分)

(3)工业区在城市区位中的变化趋势总体上表现为、。导致这种变化的主要原因是、。(4分)

(4)阶段Ⅲ中住宅区出现了分化,分析判断图中甲为住宅区;乙为住宅区。(2分)

A 30.(10分海洋地理)读下列二幅“某大洋部分海域2月、8月表层水温分布图”,回答下列问题。

(1)甲图是月的表层水温分布图,判断依据是:;

(2)乙图的大洋西岸A的表层水温比同纬度的东岸B低,其原因是流经A海域的洋流造成的,该洋流的性质是,分析造成这一洋流性质的原因:

。

(3)当A的表层水温比正常年份高,而B的表层水温比正常年份低时,分析乙图中的c、D地区降水与正常年份相比,会发生什么变化,为什么?

。

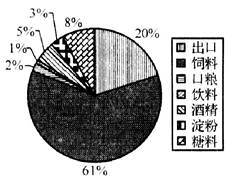

29.(14分)玉米是世界分布最广泛的粮食作物之一,从北纬580到南纬350~400的地区,均有大量栽培。从栽培的面积看,玉米仅次于小麦和水稻居第三位,而总产量却占第一位。

(1)在所有粮食作物中,玉米的发展是最快的,试解释其原因。

(2)美国的玉米生产主要分布在,这里发展玉米生产的主要条件是什么?

(3)日本是美国玉米的主要进口国,原因是什么?

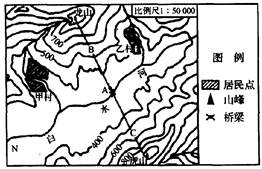

27.(11分)读“我国某地区等高线地形图”,回答下列问题。

(1)图中白水河的流向为;甲村与龙山之间的温差范围是。

(2)简述图示地区地形、地势的基本特征。

(3)依据图中提供的信息,说明甲、乙两村所处位置的相同点(最少三点)。

(4)某学校两组同学进行登山比赛,分别沿B、C线路攀登龙山和虎山,有人建议将出发地设在A点。你认为是否合理?并简述理由。

【旅游地理】(10分)根据下图及材料,回答相关问题。

材料 在晋北的宁武,在黄土高原的深处,在人们以为荒凉无比的地方,竞隐藏着一个神秘异常的佳境。那里有林海、草原、沙漠、冰川、佛洞、悬棺、悬空寺、千年古城。这些完全不同的景观,简直就像一个浓缩的旅游集锦,但就是这样一个旅游资源极其丰富的地区,游人却很稀少。目前,当地政府正致力于当地旅游资源的开发。 (1)宁武有林海、草原、沙漠、冰川、佛洞、悬棺、悬空寺、千年古城,这说明该地旅游资源的状况和 状况都较好。(2分)

(1)宁武有林海、草原、沙漠、冰川、佛洞、悬棺、悬空寺、千年古城,这说明该地旅游资源的状况和 状况都较好。(2分)

(2)宁武是一个旅游资源极其丰富的地区,但游客却很稀少,试分析其原因。(3分)

(3)随着旅游资源的开发,当地可能会出现什么问题?当地政府应采取什么样的应对措施?(5分)