1918年,李大钊在《新青年》上撰文:我前岁在北京过年,刚过新年,又过旧年,看见贺年的人,有的鞠躬,有的拜跪,有的脱帽,有的作揖,有的在门首悬挂国旗,有的张贴春联。对这则材料中的信息理解不正确是( )

| A.辛亥革命对传统习俗产生了冲击 |

| B.社会习俗的改变是一个缓慢的过程 |

| C.新旧杂陈是该时期社会习俗的特点 |

| D.新的社会风尚成为社会主流 |

19世纪中叶,俄国工业的发展,要求突破农奴制的束缚,在思想领域具体表现在 ( )

| A.农民的骚动 | B.新思潮的涌动 | C.十二月党人起义 | D.克里米亚战争 |

导致下表中俄国经济状况的根源是 ( )

| 国别 项目 |

俄国 |

英国 |

德国 |

||||

| 生铁(19世纪中叶) |

26万吨 |

385万吨 |

|||||

| 铁路总长(1861年) |

1 500俄里 |

15 000俄里 |

10 000俄里

|

俄国激进派代表人物赫尔岑、车尔尼雪夫斯基等人的基本主张是( )

| A.继续保留农奴制 | B.对农奴制进行平缓的改革 |

| C.主张让农奴向地主赎买份地 | D.主张无条件地给予农奴自由和土地 |

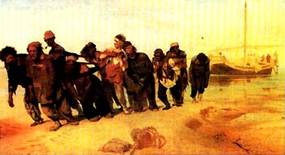

从工业化角度看,名画《伏尔加河上的纤夫》反映了19世纪中期的俄国 ()

| A.农奴从封建庄园逃到西伯利亚 | B.内河航运仍以人力为主 |

| C.农奴生活极端贫困 | D.俄国的工业生产比较落 |

沙皇政府1649年通过的《法律大全》明确宣布地主有权以1626年编纂的土地财产登记簿或1646~1647年的人口调查表为依据,无限期地追捕逃亡者,所有逃亡农民不论逃亡时间多久,都要连同他们的家庭、财产一起返回并定居在原来的地主领地里。这一规定()

①反映了农民被奴役的程度日益加深 ②说明了农奴是地主的私有财产 ③从法律上确立了农奴制的地位④标志着俄国农奴制度最后确立

| A.①②③ | B.①③④ | C.②③④ | D.①②③④ |