牛仔文化是19世纪60—80年代美国西部“畜牧王国”的衍生物,是一种由多种元素构成的街头文化的总称,它包括牛仔精神、牛仔音乐、牛仔舞、牛仔服饰等。据此完成下列小题。牛仔文化诞生地区的农业生产所具有的特点是

A.主要农业地域类型属于水稻种植业

B.地广人稀,商品率高当今世界各国餐桌上的人都有可能享用到来自“牛仔之乡”的乳肉制品,这主要得益于

| A.世界人口的大幅增加 | B.政策干预 |

| C.机械化程度提高 | D.交通发展和保鲜、冷藏技术发展 |

读下图,回答8—10题。

8.造成该地河口附近著名古迹严重缺损的主要原因是

A.海水及海浪的侵作用 B.河流水的冲蚀作用

C.物理风化和风蚀作用 D.人类的活动

9.图中B、C两地面积不断发生变化的主要原因是

A.地壳的水平运动 B.人类的围海造田

C.气候变迁,河水减少 D.沙漠浸吞水面缩小

10.A地农业特色与我国下列哪一地区相同

A.新疆的绿洲灌溉农业 B.青藏地区的河谷农业

C.珠江三角洲的生态农业 D.长江中下游的平原农业

读“面积位于世界前列的国家的部分资料”,做5—7题。

| 俄罗斯 |

加拿大 |

美国 |

中国 |

巴西 |

澳大利亚 |

|

| 面积(万平方千米) |

1707 |

997 |

937 |

960 |

854 |

769 |

| 人口(亿) |

1.45 |

0.31 |

2.73 |

12.95 |

1.62 |

0.19 |

| 具备生产能力土地占国土面积的比重(%) |

12 |

8 |

45 |

27 |

28 |

60 |

| 森林总面积(万平方千米) |

754.9 |

247.2 |

209.6 |

133.8 |

566 |

39.8 |

5.各国人均森林面积从多到少排列依次是

A.俄罗斯、加拿大、澳大利亚、巴西、美国、中国

B.加拿大、俄罗斯、巴西、澳大利亚、美国、中国

C.巴西、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、美国、中国

D.加拿大、巴西、俄罗斯、美国、澳大利亚、中国

6.各国具备生产能力的土地面积占国土面积的比重存在显著差异,关于其成因的叙述中正确的是

A.美国因境内无高大山脉而比重较高

B.巴西、中国因境内多山而比重较低

C.澳大利亚因气候温和湿润而比重高

D.俄罗斯、加拿大因纬度高而比重低

7.巴西和澳大利亚的人口都集中分布在本国东南部的沿海地区,影响其分布的原因中相同的是

A.地势低平,平原面积广阔

B.气候温暖湿润,为温带、亚热带气候

C.海上交通便利

D.两国的政治和经济中心都位于东南沿海地区

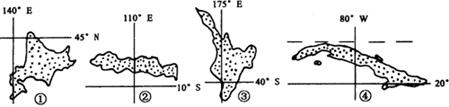

读下图,完成3—4题。

3.四图中,有世界著名渔场分布的海域、盐度最高的海域分别是

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

4.四图中,畜牧业发达的和与北京时间时差最大的分别是

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

下图所示国家人口稠密,经济以传统农牧业为主,森林覆盖率为29%。读图回答题1—2题。

1.关于该国自然条件的叙述,正确的是

A.都是高山地区,没有平原 B.属于内陆国,降水稀少

C.河流众多而湍急 D.纬度低,各地最冷月气温都在0℃以上

2.该国面临的主要环境问题有:

①水土流失②土地荒漠化③滑坡和泥石流④生物多样性减少

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

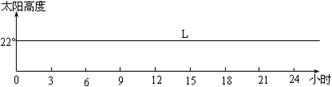

下图中L表示北半球某地太阳高度角,读图回答下面试题。

7.此日江苏省南通市(约32°N)的正午太阳高度角约是

A.27° B.80° C.58° D.66°34′

8.若图示太阳高度角为当地一年中最大的太阳高度角,则

A.两极地区的极昼时间将会变短 B.地球上的温带范围将会扩大

C.回归线将穿过我国的海南岛 D.西风带的南北宽度将会缩小

9.图示时间内相对应的地理现象是

A.澳大利亚混合农业区的农民正在剪羊毛

B.从地中海驶往大西洋的船只逆风逆水

C.非洲肯尼亚草原上的斑马正在大规模向南迁徙

D.山东北丘洼的土壤盐分处于相对稳定状态

10.植物有机物的积累与光照相关。夏至日,在气温和天气状况相同的情况下,下列各地同种有机物积累最多的是

A.哈尔滨 B.北京 C.济南 D.南京