阅读图文资料,完成下列问题。

居住在成都的小明和小亮在“寻找最佳避寒地”的课外研究中发现,有“百里钢城”之称的攀枝花1月平均气温达13.6 ℃(昆明为7.7 ℃,成都为5.5 ℃),是长江流域冬季的“温暖之都”。下面图a示意攀枝花在我国西南地区的位置,图b示意攀枝花周边地形。

(1)分析攀枝花1月份平均气温较高的原因。

(2)推测攀枝花1月份的天气特征。

(3)小明建议把攀枝花打造成“避寒之都”,吸引人们冬季来此度假。小亮则从空气质量的角度提出质疑。试为小亮的质疑提供论据。

读某阿根廷某农业畜牧区图(图12),回答下列问题。(每空1分,共6分)

⑴图中阴影部分所示区域为草原,该地的农业地域类型是,放牧的主要牲畜是。

⑵该区域发展畜牧业优势的自然条件

, 社会经济条件是

,交通区位优势是。

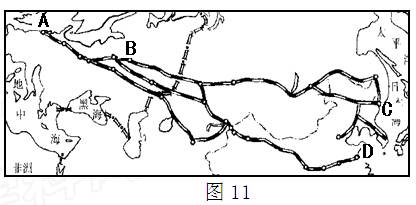

读“亚欧大陆桥”示意图(图11),完成下列要求:(每空1分,共6分)

⑴填注“亚欧大陆桥”干线上的重要城市名称:A,D。

⑵连接B、C之间的铁路名为;该铁路在我国境内自东向西分别由

铁路、铁路以及乌鲁木齐至的铁路所组成。

读图10,回答下列问题。(每空1分,共8分)

(1)上海港是位于三角洲上的一个港,

也可以作港,主要港区沿江分布。

(2)上海港所在地区的地形特点是,对港

口建设的不利影响是。

(3)影响上海港发展的主要社会经济条件是:

①;

②。

读右面地质构造示意图(图9),回答下列问题。(每空1分,共6分)

(1)图中丁处地质构造名称是,

地貌名称是。

(2)乙地质构造顶部岩层缺失的原因

是。

(3)若该地富含石油天然气,应在甲、乙、丙处中的处开采合适。

(4)若要建设地下隧道,从地下水运动状况、工程的稳定性和安全性考虑,应选址在甲、乙、丙处的处为好,其中处最不适合建设大型工程。

读地球公转示意图(图8),完成下列要求:(每空1分,共8分)

⑴下列各地中,每年两次受到太阳直射的地点是:()

A.(20°N,30°E) B.(25°N,25°E)

C.(23.5°N,60°W) D.(40°S,120°W)

⑵ 在④处地轴上方绘出地球自转的方向。

⑶画出③位置时昼半球、夜半球的状况(用阴影表示夜半球)。

⑷写出①②③④点的节气名称:①日,②日,

③日, ④日。

⑸ 当地球公转速度达到一年中最大值时,它刚好位于公转轨道上的()

A. ①→②之间 B. ②→③之间 C. ③→④之间 D. ④→①之间