下述实验能达到预期目的的是

| 编号 |

实验内容 |

实验目的 |

| A |

将SO2通入酸性KMnO4溶液中 |

证明SO2具有漂白性 |

| B |

Cl2能使湿润的红色布条褪色 |

证明Cl2具有漂白性 |

| C |

蓝矾固体放在浓硫酸中充分振荡,固体变为白色 |

证明浓硫酸具有吸水性 |

| D |

向某待测溶液中,加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,然后再继续加入稀盐酸,沉淀不消失。 |

证明待测溶液中含有SO42- |

下表是某加碘盐包装袋上的部分文字说明:

| 配料 |

氯化钠(NaCl)、碘酸钾(KIO3) |

| 含碘量 |

(35±15)mg·kg—1(以I计) |

| 食用方法 |

菜未烧熟不宜加入加碘盐,菜烧熟后加入加碘盐最佳。 |

根据这一说明某学生作出如下判断,其中正确的是

A.此食盐是纯净物

B.“菜未烧熟不宜加入加碘盐”的原因可能是碘酸钾受热不稳定

C.“加碘食盐”中的“碘”是指碘单质

D.1kg此食盐中含碘酸钾(35±15)mg

“钴酞菁”(分子直径1.3×10–9m)分子结构和性质与人体内的血红素及植物体内的叶绿素非常相似,我国科学家在世界上第一次为“钴酞菁”分子恢复了磁性。下列关于“钴酞菁”的说法正确的是

| A.在水中形成的分散系属于悬浊液 |

| B.分子直径比Na+小 |

| C.“钴酞菁”分子不能透过滤纸 |

| D.在水中形成的分散系具有丁达尔效应 |

用下列实验装置进行的实验中,说法正确的是

| A.实验①:打开止水夹,烧瓶内出现红色喷泉 |

| B.实验②:铁片最终完全溶解,且高锰酸钾溶液褪色 |

| C.实验③:所示实验可比较硫、碳、硅三种元素的非金属性强弱 |

| D.实验④:烧杯中液体变为红褐色后,继续加热煮沸,会出现浑浊 |

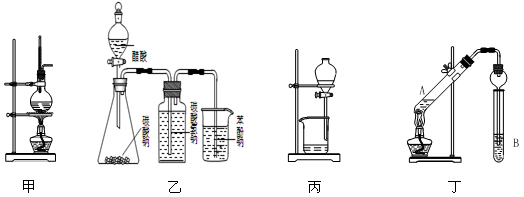

采用下列装置和操作,能达到实验目的的是

| A.甲装置:加热浓硫酸和乙醇(其体积为比3∶1)混合液,制取乙烯 |

| B.乙装置:比较醋酸、碳酸、苯酚三者的酸性强弱 |

| C.丙装置:向混有苯酚的苯中加入NaOH溶液,除去其中的苯酚 |

| D.丁装置:A中为乙醇、醋酸,B为饱和碳酸钠溶液,制取乙酸乙酯 |

下列实验操作正确且能达到预期目的的是