阅读下面选文,完成小题。

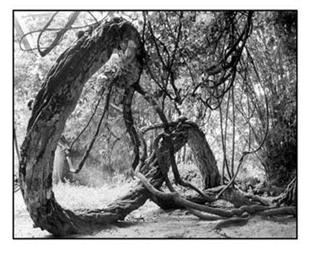

古 藤

(1)翻下来,腾挪上去,再翻下来,再腾挪上去,就像临产前的巨蟒,痛苦地不知如何摆放自己的身体;又似台风中的巨浪,狂躁不安地叠起万般花样。

(2)这该是多少藤的纠缠啊!洋洋洒洒不知多少轮回。可主人说这只是一棵藤时,我吃惊了。怎么能是一棵藤呢?但它确实是一棵藤,一棵独立的藤,学名叫“白花鱼藤”,属稀有的物种。

(3)好美的名字,有色有形,诗意盎然。这棵藤距离何仙姑家庙不远,说它沾了何仙姑的仙气,或何仙姑沾了它的仙气也未可知。

(4)我敬慕地站立着,品读着这棵意象万千的古藤。它一定受过无尽的苦痛:风雨剥蚀过它,雷电轰击过它,战火遭历过它。它依附着大树,长大,长高,长老,直到一个夜晚轰然倒塌。那伤感的声音,把一棵古藤的后半生弄得不知所措。现在那棵树只剩下一段冒出地表的枯树桩。藤,身子一半已朽,一些枝条乱于风中。花颜月貌,要么死亡,要么活着。

(5)无有依托就不再存有想法,就像失去娘的孩子,自己为自己做桩,自己与自己相绕,直立而起,倒下,再直立。藤留下坚毅、痛苦、挣扎的过程。1 300年风霜雨雪,把它变成根,变成树,变成精。

(6)藤,木的典范、水土的凝铸、生命的阐述,像不羁的狂草,有重笔的轻染,有淋漓的汁点。

(7)因而也就想到,一位90岁高龄书画家出席一个集会,有人上前搀扶说,您老气色不错啊。老人说,色没有了,气还有。而看这藤,乃真气色。据悉,藤依然6月开花如瑞雪,而后还结果,花开季节,芬芳遍地,香气袭人。那该是多么迷人的意境啊!

(8)人其实同藤一样,从一点点爬起,活得不知有多艰难。要依靠亲人,依靠师长,依靠领导,依靠社会。要学着做人,学着生活,学着应付,学着面对。

(9)见过一些社会底层的老人,这些人多是农家人,田间里辛劳一生,慢慢地累弯了腰,在墙角路边聊度余生,那腰也就更像一棵藤。我还在医院里看到一个老态女子,弯了的腰使头几乎垂于地面,走路时双手撑在脚上,脚挪手也挪,身子像个甲壳虫。进了产房,你几乎忽略了她是一个女人,可她确确实实地生出了一个孩子,成为一个母亲,那是个大胖小子呢。这个枯藤一般瘦弱的女人,总是弯曲着身子,幸福地搂着她的白胖的儿子,那是她身上滋长出的嫩芽,是她生命的又一次接续。她不需要谁的同情与搀扶,她诠释了一个生命。

(10)我们试图找到白花鱼藤的起点与终点。很多的人绕来绕去,终不得结论。它没有根吗?没有头吗?也许真的就找不到答案了,它不再靠根活着,不再靠头伸展,只要生命在体内一息尚存,就以藤的个性,滋生、蔓延、上升、翻腾。很多人开始同这棵藤照相合影,但总是找不到合适的角度,它真不同于一棵树、一束花。有的干脆坐在了它弯曲的躯干上,于是又有一些人坐着或爬上去,我真担心它那枯老的身子会突然颓毁。但藤承受住了,为了我们的某种满足。

(11)我们热热闹闹地走后,它还将留在那里,守着它的岁月,守着它的孤独。当然也守着倔强的形象,被人凝注,被人思索,被人景仰。

(作者:王剑冰,选自《时文选粹》第2辑,有改动)通读全文,请你用简洁的语言概括古藤的特点。

答:

请品析第(6)段画线的句子。 (4分)

藤,木的典范、水土的凝铸、生命的阐述,像不羁的狂草,有重笔的轻染,有淋漓的汁点。

答:

请你谈谈第(8)段在文中的作用。

答:

作者在第(5)段写“自己为自己坐桩,自己与自己相绕”,第(8)段却写“要依靠亲人,依靠师长,依靠领导,依靠社会”,这两种生活方式你更赞成哪一种?请结合现实,谈谈你的看法。

阅读赵畅的《读书如“熬粥”》一文,,完成下面各题。

①我喜好喝粥,是母亲培养的,因为母亲煮得一手好粥。孩提时曾问母亲何以烧一锅好粥,她告诉我:“粥是熬出来的,熬粥有三要素,即好米、文火、持续。”熬粥之妙,令我想及读书。细细回味一番,读书不正如熬粥一般吗?

②读书之法,贵在选择好书。经典好书,如同“好米”。经典往往记录着优秀的思想,它们总是超越时代,历久弥新。读经典,你将从先贤的精神世界中吸收养分,从与高贵的心灵对话中得到陶冶。秘鲁作家略萨说:“如果一个人不读书,或者很少读书,或者只读‘垃圾书’,他可能会说话,但是永远只能说那点事情,因为他用来表达的词汇量十分有限。不仅是词汇有限,同时也使智力和想象力有限,使知识和思想贫乏。”略萨的这番话对阅读经典的意义作了深刻的诠释。一个常读经典作品的人,一个常读好书的人,更容易成为一个高尚的人,一个脱离低级趣味的人。

③读书之法,贵在耐心细读。心急火燎是读不了书的,粗枝大叶也不会有任何效果。读书须用“文火”,好似老牛吃草,不慌不忙,细细咀嚼。读书是一个人的心灵之旅,拿到一本书看到书名时,就像在长途汽车站的站牌上看到一个遥远的目的地,它意味着什么,暂时你还不知道,你只是向往。然后,你打开书本,仿佛踏上一段陌生而新奇的旅程。如果说,最幸福的旅行是那种沿途风光无限,刺激而浪漫的行程的话,那么,最幸福的阅读则是一个全新的世界在书本中向你次第展开。按高尔基的说法,就是阅读向你“打开了一扇扇新的未知世界的窗户”。只是别忙,须从容读。从容读,你便会觉得处处皆风景。

④读书之法,贵在持之以恒。不能心血来潮,高兴时拼命读,兴头过后就丢弃一旁。真要读书,须善耐寂寞,甘守孤独。不要因为这份寂寞与单调,你就感到厌烦无味,就与读书渐离渐远。坚持读书,须有定力。这方面,国学大师陈寅恪便是典范。据他的友人回忆说:“那时一起在德国留学的学生们大多数玩得乱得不得了,只有孟真(傅斯年)和(陈)寅恪两个是‘宁国府门前的一对石狮子’。”意思是说,他们心思纯正,始终坚持专注于读书学习,不受其他诱惑的干扰,耐得住寂寞与单调。

⑤前苏联教育家苏霍姆林斯基也说:“所有智力方面的工作,都要依赖于兴趣。”只要做到读经典好书,耐心细读,持之以恒地读,读书之“用”就会潜移默化,融进一个人的血液、精神、行动之中,让人享用不尽,受益无穷。(选自《人民日报》,有改动)作者说“读书如熬粥”,根据文意谈谈作者认为读书应遵循哪些法则?

本文第④段中主要使用了哪种论证方法,有什么作用?

第⑤段中苏霍姆林斯基的名言引用得是否妥当?为什么?

阅读《“玉兔号”月球车》,完成下面各题。

①浩瀚苍穹,璀璨群星,见证了属于中国的“太空大片”。这部大片的主角——“玉兔”号月球车,实现了中国人与月球首次“零距离接触”的梦想。

②“玉兔”号月球车相貌很威武。这个“宝贝疙瘩”“身材”呈长方形盒状,长1.5米,宽1米,高1.1米,重140公斤,周身金光闪闪,耀眼夺目。她的肩部有两片可以打开的太阳能电池帆板,好似“黄金甲”上的披风。她的腿部是六个轮状的移动装置,好似哪吒脚下的“风火轮”。此外,她还有一个长长的“耳朵”——地月对话通信天线;四只敏锐的“眼睛”——头顶的导航相机与前后方的避障相机;一只灵巧的“胳膊”——负责钻孔、研磨和采样的机械臂……

③“玉兔”号月球车工艺很苛刻。“玉兔”号堪称我国史上最难造的“车辆”,整整10年时间,一大批科研人员倾尽心血,完成了这个由移动、电源、热控等八个分系统组成的“杰作”——能够耐受月表真空、强辐射和高温差等极端环境的月球车。中国探月工程总设计师吴伟仁说:“玉兔”号国产率达到100%。

④“玉兔”号月球车本领很高强。她的四只“眼睛”,分别是全景相机和导航相机。通过相机“观察”周围环境,对月面障碍进行感知和识别,然后对巡视的路径进行规划。遇到超过20度的斜坡、高于20厘米的石块或直径大于2米的撞击坑,能够自主判断安全避让。“玉兔”号会慢慢移动,比人们想象的走得慢,时速约200米。它的高性能体现在越障能力和通过性,而不是追求高速度。她在月面巡视时采取自主导航和地面遥控的组合模式,不仅可以自主前进、转弯、后退,还可以原地打转、横向侧摆,确保在危机四伏的月面上畅行无阻。此外,月球昼夜温差非常大,“玉兔”号月球车可耐受300摄氏度的温差。“玉兔”号月球车有哪些显著特点?

“‘玉兔’号会慢慢移动,比人们想象的走得慢,时速约200米”,句中的“约”能否删掉,为什么?

第②段运用了哪些说明方法?有什么表达作用?

阅读《我的女儿乐“北漂”》,完成第下面各题。

①她拖一只大红箱子回来过年了。那箱子比她本人小不了多少。她穿一件黑蓝的旧外套,是为了抵御火车上的脏。她是一个瘦小的人儿。那只箱子在下火车时被列车员弄断了拉手,所以更难对付了,她还不让我们去接她。一进家门,放下大箱子,她笑嘻嘻地给我和她妈一人发了一张百元钞票,不知道是啥意思,逗得我们哈哈大笑。我说哪有给长辈发压岁钱的道理,她也不理,径自在屋子里转开圈子。这就是她的快乐。

②她没有毕业就开始在北京打工了。离毕业还有两个月时,她没有回家,从武汉径直跑到北京,在大兴租了一个小房间,靠从网上向外发简历找工作。我从心底认为不容易找得到。她自己也是这样认为的。她学的是会计,却视会计如仇雠(chóu),决不找那一类的工作。各类图书公司、报社、杂志社、网游公司,等等;面试、投递简历和旧文章,等等。她使出种种办法。很难想象,她那样一个瘦小的人儿,走在没有人在乎她的人海里,会不丢掉信心。但也许她并不需要信心,只要有自由就够了。她想在北京试试,那就试试,有什么大不了的?终于有一家图书公司让她为他们写手机小说。一种千字的微型小说,随兴之所至,任意地编造。数量也很重要,甚至比质量更重要。因为有不少青年需要拿手机小说消磨掉他们枯坐在地铁里的时光。

③六月天,挥汗如雨,在顶楼上,她昏天黑地地写,写到腰酸背疼。一篇15元。我说这简直是剥削。但她一天能写十好几个。

④如果一直让她写那玩意儿,她就能付得起房租和饭钱,就不需要我为她付房租了。她没有怨言,因为她从未想过可以依靠谁。只是太辛苦了。她居然能够吃苦,这是超乎想象的。一个月后,那家公司通知她去上班,但需要拿毕业证去报到。她沿京广线在北京与武汉之间火速跑了一个来回。报到第一天,在陌生的公司直接放下行李,赶上了公司的集体旅游。去的是泰山。一下火车,就上汽车,下了汽车,就登泰山。她登上去了。她以前体力并不好,现在却是无往而不能,虽然还是那样瘦小。

⑤她的生活和她的写作都是轻盈的。她没有我们这一代人的政治包袱。她不认为天下兴亡与她有关。她影子一般走在城市的街头。她往乞丐的空罐子里投下一张纸币,然后快速地跑开。在家里,她会跺着脚跑动,就像她还是小学生时那样。

⑥她工作了多半年,得了两个第一,业绩和创意双料冠军。她在工作日志里这样写道:“哇噻,从小到大头一次得第一,竟然是在公司。”下面画了一个不成形状的笑脸。

⑦每次回家来的头两天,她会怀着不易察觉的兴奋,给我讲一讲我们分开之后,她在外面的见闻。北京的几任房东,新结交的朋友,公司里的同事,她的男朋友,公交车上的人。她讲得很有趣。她的叙事简练而又传神。通过她的叙述,我认识了她所认识的很多人。听着她异常简单的叙述,你会忽然认识到,生活真的是第一重要的事情。

⑧她很快恢复到以前在家时与我调笑无态的样子,就像我们从未分开过,就像她还在上初中。她就这样轻轻地回到家里,然后再走回到路上。她是我的从小到大的女儿。她也像是我的一个幻觉。我从未相信过,她会在不断的变化中成长到如此这般模样。阅读文章的②—④段内容,概括出文章写了“她”北漂的哪些事情。

联系具体语境,回答下列两小题。

(1)请写出你对第⑤段中加点词语“轻盈”的理解。

(2)如何理解第⑧段中“她也像是我的一个幻觉”句子的含义。第⑦段中划线句子有什么作用?

阅读下面的链接文字并回答问题。

[链接]“吃呀!”他快活地叫着、跳着,连那只张了嘴的破鞋都甩调了。《甜甜的泥土》

文章第⑤段划线句子和[链接]的材料,这两处在写法上有什么相似之处?各有什么作用?

阅读《请呵护那些“异想天开”》,完成下面各题。

①公鸡行走时为何颠脖子?中国科技大学一位教授为这个“古怪”想法向单位申请科研立项,很快得到支持。一番研究后他发现,公鸡颠脖子能让眼睛更精确地定位目标。这一成果眼下正被用于机器人设计,其应用前景被广泛看好。

②孙子兵法讲,凡战者,以正合,以奇胜。科研领域也是如此。世上许多科研成果的问世,大都初始于“异想天开”。因此,我们应该允许和鼓励“异想天开”,善待每一个科研创意。

③“地球上最美丽的花朵便是人的思维”。其实,每一个人心中都有一个小小的花园,只要有阳光雨露的滋润,都能开出绚丽的花朵。在上海世博会的中国创意馆中,“小人物”的小创意登上了大舞台,那些可显示牛奶新鲜程度的牛奶壶、可用来照明的“肥皂”、可以种植植物的书桌,都是普通人甚至是青少年的作品。从现实中看,许多名不见经传的“小人物”都充满着创新的激情,萌发出许多有价值的创意,需要我们更多去发现、去呵护和扶持。

④今天,人才的脱颖而出,科研创意的被重视、被开发,更需要越来越多的伯乐慧眼识珠和悉心扶持。然而,又不能仅限于此,还需要观念的支撑,更需要制度的保障。深圳之所以成为一座闻名于世的创新之城,主要不是因为深圳有多少“师带徒”的典型范例,而是因为在发展过程中形成了支持创新的法制环境、政策环境和市场环境,这种环境激励人们投身于创新实践,令一些昔日的默默无闻者干出了一番大事业。

⑤“即使失败,也收获了经验。”这是中国科技大学对一些人质疑“异想天开”的回答。事实证明,这种包容的态度,正是鼓励创新的良好环境和土壤。在科学领域,没有平坦的大道可走,挫折和失败在所难免。我们固然需要为成功者鼓掌,但更需要理解失败者,向他们投去欣赏和鼓励的目光。如果形成了宽容失败的氛围,就会有更多的人义无反顾地去思、去闯、去干,使创造活力得以充分展现,从而创造出不凡的业绩。

⑥善待每一个科研创意,让这些创意流动起来、汇聚起来,就会产生出“裂变效应”不仅创造出丰硕的物质成果,更营造出一种富有生命力的自主创新的环境,最终在这个环境中生活的人们也会自然养成创新的习惯。如此,离建设创新型国家的目标就为期不远了。请你说说标题“请呵护那些‘异想天开’”的含义。 (2分)

第③段中,划线句子运用了什么论证方法?这样写有什么作用? (4分)

第①段从“公鸡行走时为何颠脖子”开始写起,有什么作用?

阅读许祎的《风过留名为哪般》,完成下面各题。

①2012年8月,台风“苏拉”、“达维”的联袂演出刚刚谢幕,第11号台风“海葵”便又高调登场。短短的一周时间左右,三场台风相继而来,这种情况非常少见,不禁让人们谈“风”色变。但同时很多人也发现了一个奇怪的现象,这些台风都有个好听或者“洋气”的名字。台风到底是怎样命名的?究竟是谁给台风取了这些好听的名字呢?

②我们现在所说的台风指的是热带气旋的一个类别。热带气旋按照强度的不同,依次分为六个等级:热带低压、热带风暴、强热带风暴、台风、强台风和超强台风。

③20世纪初,人们为了对台风进行区别、播报及研究,开始了对台风的命名。但是各个国家、地区对同一个热带气旋往往叫法不一。为了避免名称上的混乱,方便台风播报和研究,世界气象组织下属的亚太地区台风委员会在第30次会议时决定,制定出一套具有亚太区域特色的命名表进行统一命名。

④这个命名表共有140个名字,分别由世界气象组织亚太地区的14个成员国和地区各提出10个名字。根据国家和地区首字母的先后顺序将这140个名字按照14个一组进行排列。从2000年起,开始循环、重复地使用这套命名表。生活在西太平洋海域的人们每年大约要经历27个的台风,近十几年次数有所减少。因此,140个台风的名字几乎为每6年轮回一次。

⑤一般情况下,台风名字还是极其动听或者比较“温柔”的,一方面期待台风带来的伤害尽可能小些,另一方面则希望台风的到来也可以有效缓解当地的旱情。大多是根据各国家、地区有名的花、鸟、动物或一些神话传说等来命名,规则是容易发音、长度不超过9个字母(三个汉字)。

⑥同时规定:当某个台风造成了特别重大的灾害或人员伤亡时,为了防止它与其他台风同名,台风委员会成员可申请将这次台风使用的名称从命名表中删去,让它永久地占有这个名字。此时命名表中空缺出的这个名称则由原提供国再重新推荐。

⑦ “龙王”是我国最初提供的十个名字之一,寓意是中国的雨神龙王。2000年从菲律宾附近生成的第2号热带气旋曾使用过“龙王”这个名字。但这个“龙王”在加强为热带风暴后,很快便减弱了。在2005年时,第19号热带气旋成为了新一届的“龙王”,这个“龙王”登陆我国东南沿海后,一路肆虐,给当地造成了重大的经济损失和人员伤亡。为此,亚太地区台风委员会第 38届会议决定将“龙王”永久性地命名于这次台风,“龙王”从此便退出了台风名册。同时中国需要提交新的台风名字“海葵”替代“龙王”。

(选自《北青网》2012年8月,有删改)简要分析第④段中加点的词语“大约”能否删去。

下面是CCTV天气预报中关于台风 “珊珊”的预报片段。请你结合本文,简要回答珊珊向妈妈提的问题。

据中央气象台消息,今年(2013年)第2号热带风暴“珊珊”于2月22日上午在南海西南部海面上生成……

珊珊:妈妈,我刚才听了天气预报,台风“珊珊”过两天可能要来了。可是,这个和我“重名”台风的名字是怎么来的呀?

妈妈:

珊珊:喔,原来是这样!那怎么用了个女孩名呢?

妈妈:

珊珊:看来我也要“名副其实”,学得温柔点。作者以“龙王”为例可谓一举多得,请分点列举以“龙王”为例的作用。