阅读《一张罚款单》(翟振祥译),完成小题。(20分)

这天天气晴朗,我驾车到南卡罗莱纳州,打算找个地方钓钓鱼,给疲惫的身心放个假。

在一家钓鱼用品商店,我打听到了最近的钓鱼地点,然后买了地图、鱼饵并办了一张钓鱼许可证。随即,我向最近的湖泊进发。

抵达目的地,我把钓竿、装鱼的冷藏箱、椅子以及渔具箱从车上卸下来放在湖边,然后装上鱼饵,怡然自得地钓起鱼来。此时骄阳似火,空气又潮湿又闷热,为了防止中暑,我取来毛巾,在水中浸湿了顶在头上。

“上午好。”有人从背后走来,向我打招呼。我回头一看,是一个渔猎巡警,他手里还拿着个记录板夹。

“上午好。”我向他点头示意。

“钓到鱼了吗?”他问。

“没有,我钓鱼不过是为了消遣,消磨消磨时间罢了。”我说。

“能看看你的钓鱼许可证吗?”他问。我从衬衣口袋里掏出来递给他。

“再把你的驾照给我瞧瞧。”我照办了,他接过去认真地看了又看。

“我发现你驾照上的名字是Kiser,钓鱼许可证上的名字却是Kaiser”巡警提出了质疑。

“肯定是给我办许可证的人写错了。”我辩解道。

“噢,恐怕我得给你开张罚单了,理由是你携带无效证件非法捕鱼。再有,依照法律规定,你的钓鱼用具也必须予以没收。”“你在开玩笑吧?”我大吃一惊。

渔猎巡警当然没有开玩笑,他果真给我开了罚单,接着,又把我的全部三根钓竿还有渔具箱都装进卡车。眼睁睁看着他驾车扬长而去,我站在那里欲哭无泪。那些钓竿对我来说非比寻常。它们已经陪伴了我二十多年,我用它们教会了孩子如何钓鱼;我用它们和许多亲友一起垂钓,共同度过了许多幸福时光,而今这些亲友多半已离开了人世。这三根钓竿和渔具箱承载了太多美好的记忆。

回到家以后,我给主管渔猎的相关部门拨打了电话,试图解释清楚事情的经过,但是没人理会。他们告诉我,非法捕鱼的行为是绝对不能容忍的。最终.我眼含热泪交了罚款.不再申辩。

时光飞逝,转眼九个月过去了。这天,我收到了一封信,上面没有署名,也没有寄信人地址。信纸上仅有一行字:“本周六上午1l时,渔猎管理局将举办拍卖会。”

周六上午10点钟,我驱车赶到了拍卖现场。放眼望去,会场颇为壮观:等待拍卖的猎枪和自行车成百上千,钓鱼装备堆积如山,还有几辆卡车和数不清的渔船。

突然,我发现了我的宝贝,它们被随意地丢弃在大堆的钓鱼装备之中,就像一文不值的破烂儿。我费了九牛二虎之力才把三根钓竿清理出来,仔细地擦拭干净,那个渔具箱却没有找到。

拍卖活动开始了,我找了个座位坐下来,等了一个小时,我的宝贝终于被摆在了拍卖台上。

“下面要拍卖的是三根一模一样的精致钓竿,我们把它们一起拍卖。”拍卖师说。

“50美元!”人群中有人喊价。“51美元!”另一个人嚷道。

我翻了翻口袋,里面只有27美元。于是我从座位上站起身来,准备退出竞拍。

“60美元。”“65美元。”“66美元。”竞价一个比一个高。“100美元。”突然有人大喊。现场鸦雀无声。“100美元一次,100美元两次,100美元三次,成交!”拍卖师手中的拍卖槌重重落下。

我沮丧地回到车里,头抵在方向盘上,一动也不想动。突然,不知什么东西碰在了我的车上,吓了我一跳。我扭头看向后边,一个人正在把那三根钓竿和渔具箱放进我的车厢里!等他转过身来,我看清楚了,这正是几个月前给我开罚款单的渔猎巡警。

我下了车,他伸出手来对我说:“我没有过错,是法律不够合理。”

我和他握了手,向他道谢后,驾车离开了。当车通过南卡罗莱纳州界时,我的泪水终于夺眶而出。 (选自《齐鲁晚报》2011年4月1日)全文主要设置了两个情节结构,根据故事的发展过程,对这两个情节进行简要概括。

⑴

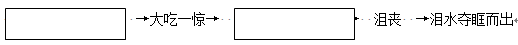

⑵ 随着故事情节的发展,“我”的心情发生了怎样的变化?请在下面方框处填写恰当的词语。

结合上下文,体会下面加点词语的表达效果。

突然,我发现了我的宝贝。它们被随意地丢弃在大堆的钓鱼装备之中。

根据你的理解,文中的渔猎巡警是一个怎样的人?

在描绘渔猎巡警时,作者运用了照应的方法,请从文中找出前后相照应的一组句子,并结合内容说说表达作用。

照应句子:(前句)

(后句)

表达作用:

读课文“我们一共六十几位作家,”到“也有一片沉寂。”完成小题。六十几位作家在一起讨论,作者为什么只记了三四个人的发言?

安格尔的诗“黑色在这儿也太明亮了……”,其具体含义是什么?简要分析。

西德作家和日本作家的发言,态度有什么不同?

从这段文字看,它给我们什么启示?

在世界的某个角落,有一个世界奇迹。这个奇迹叫圆明园。艺术有两个来源,一是理想,理想产生欧洲艺术;一是幻想,幻想产生东方艺术。圆明园在幻想艺术中的地位就如同巴特农神庙在理想艺术中的地位。一个几乎是超人的民族的想像力所能产生的成就尽在于此。和巴特农神庙不一样,这不是一件稀有的、独一无二的作品;这是幻想的某种规模巨大的典范,如果幻想能有一个典范的话。请您想像有一座言语无法形容的建筑,某种恍若月宫的建筑,这就是圆明园。请您用大理石,用玉石,用青铜,用瓷器建造一个梦,用雪松做它的屋架,给它上上下下缀满宝石,披上绸缎,这儿盖神殿,那儿建后宫,造城楼,里面放上神像。放上异兽,饰以琉璃,饰以珐琅,饰以黄金,施以脂粉,请同是诗人的建筑师建造一千零一夜的一千零一个梦,再添上一座座花园,一方方水池,一眼眼喷泉,加上成群的天鹅、朱鹭和孔雀,总而言之,请假设人类幻想的某种令人眼花缭乱的洞府,其外貌是神庙,是宫殿,那就是这座名园。为了创建圆明园,曾经耗费了两代人的长期劳动。这座大得犹如一座城市的建筑物是世世代代的结晶,为谁而建?为了各国人民。因为,岁月创造的一切都是属于人类的。过去的艺术家、诗人、哲学家都知道圆明园,伏尔泰就谈起过圆明园。人们常说:希腊有巴特农神庙,埃及有金字塔,罗马有斗兽场,巴黎有圣母院,而东方有圆明园。要是说,大家没有看见过它,但大家梦见过它。这是某种令人惊骇而不知名的杰作,在不可名状的晨曦中依稀可见,宛如在欧洲文明的地平线上瞥见的亚洲文明的剪影。本段的主要内容是什么?

本段主要采用了哪一种写作方法?作用是什么?

请你欣赏一下圆明园未被洗劫前的图片,再与洗劫后的圆明园相对照,你有何感想?

阅读

(甲)请您想像有一座言语无法形容的建筑,某种恍若月宫的建筑,这就是圆明园。请您用大理石,用玉石,用青铜,用瓷器建造一个梦,用雪松做它的屋架,给它上上下下缀满宝石,披上绸缎,这儿盖神殿,那儿建后宫,造城楼,里面放上神像,放上异兽,饰以琉璃,饰以珐琅,饰以黄金,施以脂粉,请同是诗人的建筑师建造一千零一夜的一千零一个梦,再添上一座座花园,一方方水池,一眼眼喷泉,加上成群的天鹅、朱鹭和孔雀,总而言之,请假设人类幻想的某种令人眼花缭乱的洞府,其外貌是神庙,是宫殿,那就是这座名园。为了创建圆明园,曾经耗费了两代人的长期劳动。这座大得犹如一座城市的建筑物是世世代代的结晶,为谁而建?为了各国人民。因为,岁月创造的一切都是属于人类的。

(乙)这一带废墟是圆明园中长春园的一部分。从东到西,有圆形的台,长方形的观,已看不出形状的堂和小门的方形的亭基。原来都是西式建筑,故俗称西洋楼。在莽苍苍的原野上,这一组建筑遗迹宛如一列正在覆没的船只,而那丛生的荒草,便是海藻,杂陈的乱石,便是这荒野的海洋中的一簇簇泡沫了。多年前,初来这里,曾想,下次来时,它该下沉了罢?它该让出地方,好建设新的一切,但是每次再来,它还是停泊在原野上。远瀛观的断石柱,在灰蓝色的天空下,依然寂寞地站着,显得四周那样空荡荡,那样无依无靠。大水法的拱形石门,依然卷着波涛。观水法的石屏上依然陈列着兵器甲胄,那雕镂还是那样清晰,那样有力。但石波不兴,雕兵永住,这蒙受了奇耻大辱的废墟,只管悠闲地若无其事地停泊着。时间在这里,如石刻一般,停滞了,凝固了。建筑家说,建筑是凝固的音乐。建筑的遗迹,又是什么呢?凝固了的历史么?看那海晏堂前(也许是堂侧)的石饰,像一个近似半圆形的容器,年轻时曾和几个朋友坐在里面照相。现在石“碗”依旧,我当然懒得爬上去了,但是我却欣然。因为我的变化,无非是自然之功罢了。我毕竟没有凝固。

对着这一段凝固的历史,我只有怅然凝望。大水法与观水法之间的大片空地,原来是两座大喷泉。西行可见一座高大的废墟,上大下小,像是只剩了一节的倒置的金字塔。悄立“塔”下,觉得人是这样渺小,天地是这样广阔,历史是这样悠久——甲文是雨果笔下的圆明园,可谓富丽堂皇,作者为什么将它写得这样美?

乙文这一带废墟指的是什么地方?

甲文乙文感情基调、语言风格有何不同?

怎样理解“凝固的历史”“我”为什么“怅然凝望 ”?

体会文中画“ ”的句子,就乙文主旨谈点看法。

雨果对英法联军的行径是什么态度?表达他怎样的感情?

一列火车缓缓地驶出柏林,车厢里尽是妇女和孩子,几乎看不到一个健壮的男子。在一节车厢里,坐着一位头发灰白的战时后备役老兵,坐在他身旁的是个身体瘦弱而多病的老妇人。显然她在独自沉思,旅客们听到她在数着:"-,二,三……"声音盖过了车轮的"咔嚓咔嚓"声。停顿了一会儿,她又不时重复数起来。两个小姑娘看到这种奇特的举动,指手划脚,不加思虑地笑起来。一个老头狠狠地扫了她们一眼,随即车厢里平静了。

"一,二,三……"神志不清的老妇人重复数着。两个小姑娘再次偷笑起来。这时那位灰白头发的后备役老兵挺了挺身板,开口了。

"小姐,"他说,"当我告诉你们这位可怜的妇人就是我的妻子时,你们大概不会再笑了。我们刚刚失去了三个儿子,他们是在战场上死去的。现在轮到我自己上前线了。在我走之前,我总得把他们的母亲送进疯人院啊!"

车厢里一片寂静,静得可怕。文段写老妇人多次重复数着“一、二、三······”,其含意是指老妇人对____________的痛苦诉说,也表现了作者对战争的_________________________。

文中对老妇人身体状况作了怎样的描写?这描写是为了揭示什么?

战时后备役老兵对那两位小姑娘所讲的话中,让她们不要再笑的原因是什么?

文末“车厢里一片寂静,静得可怕”这句话怎么理解?