阅读短文,回答问题

隐形飞机

隐形飞机之所以能“隐身”,主要是通过降低飞机的电、光、声这些可探测特征,使雷达等防空探测器不能够早期发现来实现的。

为了减弱飞机电、光、声这些可探测特征,这种飞机在外形设计上采用了非常规布局,消除小于或等于90°的外形夹角,减小飞机的横截面,同时改变外形减少雷达回波。发动机进气口置于机身背部或机翼上面,采用矩形设计并朝上翻。在材料使用上,大量采用宽波段吸波性轻质耐热复合材料,并在表面涂覆放射性同位素涂层,吸收雷达波和红外辐射,而造成雷达测量上的误差,从而达到“隐身”的效果。

此外,发动机还常采用了楔形二元喷管。外壳、机匣采用蜂窝状结构,使红外辐射降低90%,噪声也大为减小,真正做到不见其身、不闻其声。

(1)在晴好天气无遮挡情况下人眼的观察范围是2km,若此时空中一架距人1500m的隐身战机,仅凭人眼 (能/不能)发现。

(2)下列飞机中,从外形来说隐身效果最差的是 。

A B C D

(3)发动机进气口置于机身背部或机翼上面,主要是为了减少雷达对 (红外线/紫外线)的探测。

(4)隐形战机的噪声是在 减弱的。

(5)隐形飞机的机身材料选择时,下列考虑不正确的是

| A.熔点高 | B.重量轻 | C.反射能力强 | D.热辐射弱 |

阅读短文,回答文后的问题

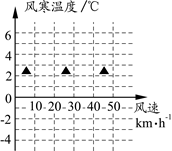

风寒温度

人们都有这样的体验:走在街上,穿着的衣服感觉冷暖刚好适宜,这时突然起了一阵大风,顿时感觉周身寒冷,这就是风寒效应.风寒效应会影响人们对冷的感觉,导致人体感觉的温度与温度计的示数有明显的差别.原来,人体的主要散热部位是皮肤,通过皮肤红外辐射、接触传导热量、冷热空气对流和汗液蒸发等方式散热.当无风时,在人体皮肤和周围空气之间,有一个比较稳定的空气层,由于空气是热的不良导体,可以起到保温作用;当刮风时,稳定的空气保温层不断被新来的冷空气所代替,并把热量带走.风速越大,人体散失的热量越快、越多,人也就感觉越寒冷.科学家提出用风寒温度描述刮风时人体皮肤感觉的温度.并通过大量实验找出了风寒温度和风速的关系,下表是在气温为5℃时,风寒温度和风速的关系.

| 风速(km/h) |

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

| 风寒温度(℃) |

5 |

3 |

1 |

-1 |

-3 |

(1)风会使人感觉更寒冷的原因主要是加强了下列哪种散热方式()

A.辐射 B.传导 C.对流 D.汗液蒸发

(2)一个质量为50kg的人散失热量4.2×105J,如果人体没有产生相应的热量,则体温将下降______℃.[人体的比热容取4.2×103 J/(kg·℃)]

(3)利用表格给出的数据作出风寒温度—风速图像.

(4)当气温为5℃,风速为35km/h时,地面的水会结冰吗?

答:_______.

(5)根据所给数据,用T表示风寒温度,t表示气温,v表示风速,请你写出三者关系的表达式:______________.

阅读短文,回答问题。

变频空调机

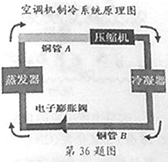

空调机中有被称为“冷媒”的物质,利用它的物态变化可以实现室内、外热量的转移。如图所示是空调机制冷系统的原理图,其中压缩机的作用是对气态“冷媒”加压,并使“冷媒”在管内循环。压缩机的转速越大,“冷媒”的流量越大,空调机的制冷能力就越强。

压缩机的转速由供电频率决定。“变频空调”是与传统供电频率不变的“定频空调”相比较而产生的概念,与“变频空调”相比,变频空调机的变频器可以在一定范围内调节供电频率,从而改变压缩机的转速,达到控制“冷媒”流量的目的。

变频空调机开始工作时,以最大功率进行制冷,当室内温度快速降至设定温度后,压缩机随即处于低速持续运转状态,维持室温基本不变。

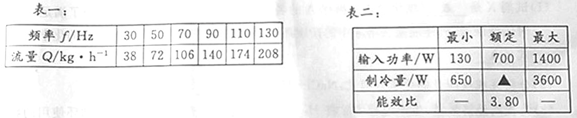

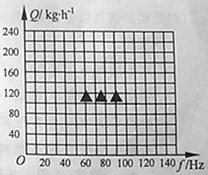

表一表示某型号变频空调机的“冷媒”流量与变频器供电频率之间的对应关系。

表二表示该型号变频空调及部分参数之间的对应关系,其中:制冷量是指单位时间内空调机从密闭区域内去除热量的总和;能效比是空调机在额定状态工作时,制冷量与输入功率之比。

(1)空调机工作时,当液态“冷媒”(填物态变化名称)成气态时,需要热量。

(2)关于变频空调机,下列说法正确的是

A.变频空调的压缩机与定频空调一样,也是断断续续工作的

B.空调机制冷时,途中钢管A内流动的是气态“冷媒”

C.空调压缩机是利用降温的方法使“冷媒”发生物态变化的

D.变频器供电频率越小,空调机的制冷能力越强

(3)根据表一中的数据,请在坐标系中画出“冷媒”流量Q与变频器供电频率ƒ之间的关系图线。当变频器供电频率为80Hz时,“冷媒”流量为kg/h.。

(4)表二中空调机额定制冷量为W,在额定状态下工作10min,可以使kg的空气温度下降6℃。[取空气的比热容c=1.0×103J/(kg·℃)]

(5)夏天,上述空调机开始工作0.5h后,家中房间温度降至设定温度,随即空调机处于低速稳定运转状态,又工作了10h,全过程共耗电2.9kW·h.则前0.5h内空调机消耗的电能是kW·h,后10h空调机的电流是A.

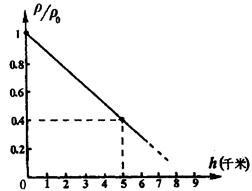

我国北方常遭遇严重的沙尘暴天气.所谓沙尘暴可以简化为如下情景:快速向上刮起的大风将大量沙尘颗粒扬起后悬浮在空中(不动),这时风对沙尘的作用力与沙尘的重力平衡,其作用力大小可近似表达为 ,其中ρ为空气密度,S为沙尘颗粒的横截面积,v为风速.如果沙粒的密度ρ沙为3×103kg/m3,沙粒半径r为2.5×10-4m,地面的空气密度ρ0为1.25 kg/m3,那么要形成沙尘暴现象,地面的风速至少为_________m/s.假设空气密度ρ随地面高度h的变化关系如图所示,那么当地面风速为8m/s时,当地沙尘暴的最大高度为_________m.(g取10N/kg,沙粒可近似看成球体,且体积

,其中ρ为空气密度,S为沙尘颗粒的横截面积,v为风速.如果沙粒的密度ρ沙为3×103kg/m3,沙粒半径r为2.5×10-4m,地面的空气密度ρ0为1.25 kg/m3,那么要形成沙尘暴现象,地面的风速至少为_________m/s.假设空气密度ρ随地面高度h的变化关系如图所示,那么当地面风速为8m/s时,当地沙尘暴的最大高度为_________m.(g取10N/kg,沙粒可近似看成球体,且体积 )

)

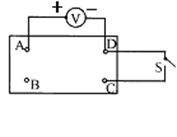

如图所示暗箱,A、B、C、D为四个接线柱,现有三节干电池和1 、2

、2 、3

、3 、5

、5 、10

、10 的电阻各一只,选用其中一些元件装入暗箱,并满足:

的电阻各一只,选用其中一些元件装入暗箱,并满足:

(1)AB间电压为3V不变;

(2)S接通时,V的示数为2V;

(3)S断开时,V的示数为1V.请在图上画出满足上述要求的电路。

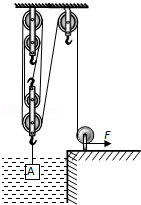

最近,中央电视台科教频道播出了在我市拍摄的“汽车落水后如何水下逃生”的纪录片.纪录片中,实验人员开着小车从高处落入滚滚的岷江,并在门窗紧闭的车中,尝试用不同的方法砸碎车窗玻璃逃生,惊心动魄.为了确保实验人员的安全,摄制组精心设计了紧急救援装置,用于当实验人员无法从车中逃生时迅速吊起汽车.现某课外活动小组,照此设计了如图所示的简单机械,模拟紧急救援落水汽车.实验中用实心圆柱体A代替小车,已知A的体积为0.12m3,质量为210kg.(g取10N/kg,设整个过程A均为匀速运动状态,忽略钢缆绳重及滑轮摩擦,不考虑风浪、水流等因素的影响.)

(1)求A完全浸没在水中时受到的浮力是多大?(ρ水=1.0×103kg/m3)

(2)若A完全浸没在水中时,滑轮组的机械效率为 60%.那么A完全打捞出水面后,岸上钢绳的拉力F为多大?

(3)若A完全打捞出水面后,以0.5m/s的速度被匀速提升,求岸上钢绳拉力F的功率.

(4)从A上表面刚出水面到A完全离开水面的过程中,滑轮组机械效率如何变化?请简述理由.