下图为内蒙古生态区划分示意图,完成下列小题。

生态区从I到III

| A.植被依次为荒漠、草原、森林 |

| B.降水量和气温逐渐增加 |

| C.太阳辐射逐渐减弱 |

| D.气温的日较差逐渐增加 |

为治理生态区I主要的生态环境问题,最主要的措施是

| A.退耕还牧 | B.退耕还湿 |

| C.植树造林 | D.提高单产 |

美国哈佛大学〔42°N,71°W)举办国际网页制作比赛,收件时间以当地时间2月15日23时截止,直接以网络(E一mail)传送。一位住在悉尼(34°S,151°E)的学生打算报名参加,假设当时网络传输没有任何故障,请问他最迟应在何时将作品发出

| A.2月15日上午8时 | B.2月16日下午2时 |

| C.2月16日晚上8时 | D.2月15日凌晨2时 |

5月1日太阳直射点在哪个半球并向哪个方向移动

| A.在北半球并向北移动 | B.在北半球但向南移动 |

| C.在南半球并向南移动 | D.在南半球但向北移动 |

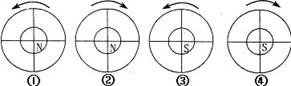

下图中正确表示地球自转方向的是

| A.①③ | B.②③ | C.②④ | D.①④ |

有关黄赤交角的叙述,正确的是

| A.地轴与公转轨道的夹角 | B.度数永远不变 |

| C.地轴与自转轨道的夹角 | D.自转轨道面与公转轨道面的交角 |

有关地球自转的叙述,不正确的是

| A.地球自转是指地球围绕地心的运动 |

| B.地球自转围绕的中心是地轴 |

| C.地球自转是地球运动的基本形式之一 |

| D.地轴的空间位置基本上是稳定的,北端始终指向北极星附近 |