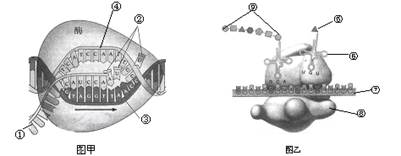

甲、乙表示真核细胞内基因表达的两个主要步骤,请回答:

(1)图甲进行的主要场所是___________,所需要的原料是_________。图乙所示过程称为__________,完成此过程的细胞器是______________。

(2)图乙中⑥的名称是___________,若其上的三个碱基为UGU,则在⑦上与之对应的三个碱基序列是___________。

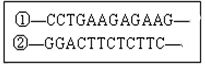

(3)已知某基因片段碱基排列如下图。由它控制合成的多肽中含有“—脯氨酸—谷氨酸—谷氨酸—赖氨酸—”的氨基酸序列(脯氨酸的密码子是:CCU、CCC、CCA、CCG;谷氨酸的GAA、GAG;赖氨酸的是AAA、AAG;甘氨酸的是GGU、GGC、GGA、GGG)。

①翻译上述多肽的mRNA是由该基因的_______链转录的(以图中①或②表示)。

②若该基因片段指导合成的多肽的氨基酸排列顺序变成了“—脯氨酸—谷氨酸—甘氨酸—赖氨酸—”。则该基因片段模板链上的一个碱基发生的变化是:___________。

某种二倍体野生植物的花瓣有白色、紫色、红色、粉红色四种,由位于非同源染色体上的两对等位基因(A/a和B/b)控制(如图所示)。研究人员将白花植株的花粉授给紫花植株,得到的F1全部表现为红花,然后让F1进行自交得到F2。回答下列问题:

(1)基因A指导合成的酶发挥作用的场所最可能是。该植物花瓣颜色遗传说明基因与性状的数量关系是。

(2)亲本中白花植株的基因型为,授粉前需要去掉紫花植株的雄蕊,原因是,去掉雄蕊的时间应该是。

(3)F1红花植株的基因型为,F2中白色∶紫色∶红色∶粉红色的比例为。F2中自交后代不会发生性状分离的植株占。

(4)研究人员用两种不同花色的植株杂交,得到的子代植株有四种花色。则亲代植株的两种花色为,子代中新出现的两种花色及比例为。

图甲为XY型性别决定的家鼠细胞分裂某时期的示意图(部分染色体),图乙为某个细胞发生三个连续生理过程时细胞中染色体条数的变化曲线。回答下列问题:

(1)完成家鼠基因组计划时需要测定条染色体上的DNA序列,图甲细胞所在家鼠的性别是,判断依据是。

(2)图甲细胞在图乙中所处的时期是(填字母),染色体1和2的相同位置上分别为t和T基因的原因可能是。

(3)图乙中出现DE、JK的原因是,过程Ⅱ为,该过程体现了细胞膜具有的功能。

研究人员利用密闭玻璃容器探究环境因素对光合作用的影响,下面两个图是在温度适宜、CO2浓度为0.03%的条件下测得的相关曲线。回答下列问题:

(1)叶绿体中吸收光能的色素中含量最多的是,这些色素吸收光能的两个用途是。

(2)图甲a点时叶肉细胞中产生ATP的场所是,若在CO2浓度为1%条件下进行实验,则图甲中曲线与横坐标的交点(b)位置移动情况是。

(3)得到图乙曲线的实验中,给植株光照时间共有h,其中有光照且光照强度一定保持不变的时间段有(用字母回答),EF段限制因素为。当图中S1、S2和S3的面积关系为时,说明实验结束后植株的干重增加了。

(4)在图甲实验的环境条件下,若每天光照8小时,则平均光照强度至少要大于klx时,植株才能够正常生长。

如图所示为人体细胞中胰岛素合成和分泌过程示意图。回答下列问题:

(1)胰岛素的合成场所是(填编号),该结构的形成与细胞核中的有关。合成胰岛素时氨基酸结合方式是。

(2)信号分子与细胞膜上的结合,还需要由细胞中各种膜构成的参与,才能完成对细胞代谢的调控功能。

(3)在胰岛素分泌过程中起重要枢纽功能的细胞器是(填编号),其膜面积变化情况是。结构5和6的融合依赖于生物膜的特点。

(4)现有两种成分相同且适宜的细胞培养液,用放射性同位素14C分别标记甲组的尿嘧啶和乙组的胸腺嘧啶,且两组放射性强度相同。现用两组培养液培养相同数量图示细胞,一段时间后去除细胞,两组培养液中放射性强度关系是甲组(填“小于”、“等于”、“大于”)乙组,主要原因是。

下表是某小组探设计的有关酶实验流程,请回答下列问题:

“过氧化氢酶的活性是否受pH影响"的实验,请依据设计的实验操作步骤,

(1)本实验的目的是_________________________________________________。

(2)过氧化氢分解速率是本实验的因变量,可观测的指标是__________________

(3)上述操作步骤中存在明显的缺陷,请写出改进方案:_____________________________________________________________________

(4)在完成改进方案后,最可能的实验结果是_________________________________________,产生这一实验结果的原因是_____________________________________________________