宋代的历史上,有许多看似矛盾的现象,存在着广阔的认识空间。阅读材料,回答问题。

材料一 中国8至13世纪的经济发展确实也推动了当时社会和丈化的发展。当时出现的社会类型蕴含了许多现代都市文明的特点并且一直持续到19世纪,故我们不妨称之为前现代社会。……宋朝的商品经济代表了中国在19世纪前的最高发展水平。

——费正清《中国:传统与变迁》

材料二 每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面还是在纯粹科学方面都是如此。……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态。

——(英国)李约瑟《中国科学技术史》

材料三 它在物质文明、精神文明方面的突出成就,在制度方面的独到建树,它对于人类文明发展的贡献与牵动,使其无愧为历史上文明昌盛的辉煌阶段。

——摘编自邓小南《宋朝:一个矛盾的时代》

材料四 钱钟书曾说:文学就说“唐宋”,绘画就说“宋元”,学术思想就说“汉宋”——都数得到宋代。陈寅恪先生说:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”我们的教科书一直说宋代是个“积贫积弱”的时期。“贫”指国力、财政上面的贫乏困窘;“弱”指在对外竞争,特别是军事竞争中力量薄弱。

——摘编自邓小南《宋朝:一个矛盾的时代》

请回答:

(1)你是否同意材料一宋朝的商品经济代表了中国在l9世纪前的最高发展水平”的观点? 说明理由。

(2)据上述材料,从文明史的角度,概括说明宋朝是“中国历史上最辉煌的时期”。

(3)材料四中两位学者的共同观点是什么? 这与“宋代是个‘积贫积弱’时期”的观点是否矛盾? 说明理由。

阅读材料,完成下列要求。

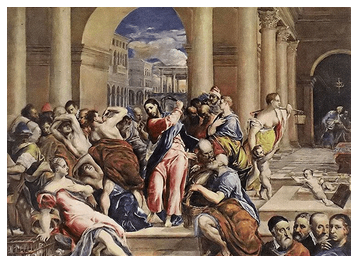

图一西班牙画家埃尔·格列柯的《基督驱赶神殿中的商贩》(1571—— 1576)。绘画虽然是宗教的题材,但体现了世俗意识。图画中出现了许多人物的画像,如在画的前景处,从左到右依次有提香、米开朗基罗、柯洛维沃以及画家的自画像等。

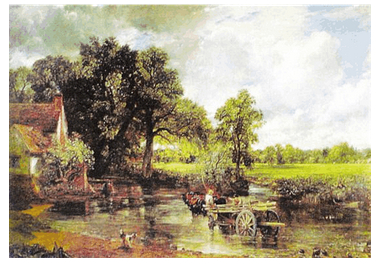

图二英国画家康斯坦布尔的《干草堆》(1821)。与其说是普通的乡村景色,还不如说是一种浓浓乡愁的展示。

提取材料中的相关信息,结合所学知识,从艺术创作和社会发展关系的角度对这两个历史时期分别进行说明。

阅读下列材料,回答问题。

材料一春秋战国时期地方官就要对所掌户籍和赋税造册“上计”中央,以查考其政绩。秦朝对人口的管理和控制进行了改革。不仅按不同情况区分了各种不同的户籍,还确定了户口的什伍编制方式,规定了生著死削的统一办法,制定了户主申报和典老(基层管理人员)审查核实的登记户口的程序。登记的内容有户主及成员的详细信息,祖宗三代出身情况及家内人员与财产类别等项内容……。唐朝还通过加强立法和法治,把户籍事务列入法治范围,从而加大了这一制度的控制力度。宋代户籍分主户和客户,主户有土地要交地税,客户为无地佃农要交丁口税。地籍与户籍开始分离。地籍单独出现,而且与户籍并举,地位同等。明代户籍黄册与鱼鳞册的交相使用。明代中期张居正变法,实行“一条鞭法”,更重视地税,使户籍制度与赋役制度基本脱离,黄册制度陷于瓦解。清政府下令彻底废除人丁编审,户籍管理制度正式退出历史舞台。

——张琳《中国古代户籍制度的演变及其政治逻辑分析》等

材料二在20世纪之前只有少数资本主义国家建立了现代意义的户口和人口信息登记制度,二战后,绝大多数西方国家都建立健全了这一制度。以美国为例,最能证明个人身份的资信材料为社会保障号码。人们可以凭借社会保障号码证明自己的身份、或者办理银行卡、信用卡、医疗卡、驾驶证等,或者依法申请失业救济。……美国国会利用人口普查得来的人口总数决定各州在美国众议院中的席位。此外,各州还根据这些数字来分配其立法机构中的席位。……企业则利用这些数字来降低金融风险、定位潜在市场。

——材料汇编

(1)据材料一概括中国古代户籍制度的演变过程,并结合所学知识简要分析其原因。

(2)据材料二指出,与中国古代以社会控制为主的户籍管理制度相比,现代西方户籍管理制度呈现出怎样的特点?结合所学知识指出其作用。

中外历史人物评说

阅读材料,完成下列要求。

材料一蒋梦麟在《苦难与风流》中写道,蔡元培主持北大时,“保守派、维新派和激进派,都同样有机会争一日之短长,背后拖着长辫,心里眷恋帝制的老先生与思想激进的新人物并坐讨论,同席笑谈。”

材料二陈独秀强调,人类“一切苦乐善恶,都为物质界自然法则所支配。”他不仅认为,“西洋除自然科学外没有别种应该入我们东洋的文化”;而且主张,全世界都只应该专门研究科学,因为现在“已经不是空谈哲学的时代了”。

蔡元培说:“现在中国人多不知科学为何物,最先要输入科学思想。”“科学发达以后,一切知识道德问题,皆得由科学证明,与宗教无涉。”理有固然;但科学仍然有自己“所不能解答之问题,如宙之无涯矣,宇之无终始?宇宙最小分子果为何物,宇宙之全体为何状等等。”对这些问题的研究,便需归于哲学。……因之,哲学既以科学为基础,闻时又成科学的归宿。科学不可能代替哲学,二者只能相辅相成。

——《角色·十性:蔡元培与新文化运动》

(1)根据材料一,指出蔡元培主持北京大学时倡导的办学方针及其实质。

(2)根据材料二并结合所学知识,比较陈独秀与蔡元培关于“科学与哲学关系问题”认识的异同。

20世纪的战争与和平

阅读材料,完成下列要求。

材料朕深鉴于世界大势及帝国之现状,欲采取非常之措施,以收拾时局,兹告尔等臣民,朕已饬令帝国政府通告美英中苏四国愿接受其联合公告。

帝国所以向美英两国宣战,实亦为希求帝国之自存与东亚之安定而出此,至如排斥他国主权,侵犯其领土,固非朕之本志。然自交战以来,已阅四载,虽陆海将兵勇敢善战,百官有司励精图治,一亿众庶之奉公,各尽所能,而战局并未好转,世界大势亦不利于我。加之,敌方最近使用残酷之炸弹,频杀无辜,惨害所及,真未可逆料。如仍继续交战,则不仅导致我民族之灭亡,并将破坏人类之文明。如此,则朕将何以保全亿兆之赤子,陈谢于皇祖皇宗之神灵。此朕所以饬帝国政府接受联合公告者也。

——日本《停战诏书》(1945年8月14日)

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出日本《停战诏书》发布的历史背景。

(2)根据材料并结合所学翎识,评《停战诏书》对侵略战争的辩解。

近代社会的民主思想与实践

阅读材料,完成下列要求。

民主政治是人类历史发展的必然趋势,古今中外人们都在不断地探索。

材料一唐朝实行三省六部制,三省为中书省、门下省、尚书省。中书省负责定旨出命,长官中书令二人;门下省掌封驳审议,长官侍中二人;中书、门下通过的诏敕,经皇帝裁定交尚书省执行,尚书省长官尚书令一人,副长官左右仆射各一人。

——《中华通史》

材料二美国宪法规定实行联邦制,肯定了以立法、行政、司法三权分立,相互制衡的原则。规定立法权属于美国国会,并规定了国会的组成;行政权属于美国总统,以及规定总统产生的办法:司法权属于美国联邦最高法院,并规定最高法院的组成。这部宪法表明,美国在世界上第一次创造出既不同于英国的民主政治体制,也不同于英国议会内阁制的制度,使美国成为一个具有全国统一的中央政权的联邦制国家。这种政治体制和国家结构形式后来为许多国家所仿效。

——百度百科

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出唐朝的三省六部制和美国三权分立体制的异同。

(2)基于上述材料,谈谈你的看法