阅读下面语段,完成小题。

每人都有一个宝藏

邹扶澜

①小学的时候,读唐朝诗人卢纶的诗:“林暗草惊风,将军夜引弓。平明寻白羽,没在石棱中。”那时读书多拘于死记硬背,意思是不深究的,只知道一位叫李广的将军,晚上出去打猎,看见一只横卧的老虎,就拉开弓猛力地射去。他估计老虎死了。第二天去看,发现“老虎”原是一块巨石,射出的箭深深地扎在石头里。后来又有此诗的演化,说李广很惊奇,不相信自己有如此大的劲,又射了多次,可箭还是一支支折了,最后只好放弃。

②人,包括别的动物,在生命危难的瞬间,释放出的自我拯救能量是巨大的。美国科学家做的“青蛙实验”几乎人人皆知:在锅底慢慢地用温火加热,青蛙悠哉悠哉地在水里漂游,等到水热得不能承受时,却再也跳不出来了。相反,将一只青蛙猛掷入滚开的水中,它却能倏忽跃起而逃生。

③可是,为什么平日里我们没有发现自身的这种潜能,而非要等到危险时刻来临才发出惊奇或无奈的慨叹?要是我们把这种潜能发挥出来,用到工作和事业中去,会产生多么大的成效和功用啊!

④美国戏剧家桑顿怀尔德在《我们的城镇》中写了个叫艾米丽的姑娘死了,不过她发现她可以再到人世活一天,于是选择了12岁生日那天。那天开始的时候,她就有一种强烈的想品尝每一寸光阴的欲望。但她伤心地发现,人们都在漠然地生活着,都没有像她那样怀着强烈的感情去感受生活。在绝望中她慨叹道:“啊!人们活着的时候几乎没有认识了生活,大多数人都在虚度年华。”

⑤答案不言自明:是懈dài!是对时光流逝的漠然,对享乐安逸的沉溺和追逐!因为懈怠,让我们失去了拼搏的勇气;因为贪图享乐,让我们再也觉不出潜存的危机,从而像温水中的青蛙,慢慢地被社会淘汰了。

⑥这真是让上帝都痛心不已的事。一个人采取积极、乐观向上的态度并不难,可是你不去做,一味地消极避世、得过且过,却是连鬼神也奈何不了的。扪心自问,你是否每天都在一种忧患和危机之中度过,是否真诚地拥抱了每一缕阳光和晨曦,又是否真切地体味了生命的意义与内涵——“认识了生活”呢。

⑦所以再不要抱怨日子的平淡和生活的平庸无奇了,回头好好地审视一下自己,你都是怎样跨过你的每一天、每一分钟,如果你仍旧放任你的步子在大街上闲guàng,那就赶紧停住,去试着做一点有用的事吧。

⑧每个人身上都有着一个巨大的宝藏,那里面蕴藏着无坚不摧的能量和威力。开发需要你自己,当你把自己置于悬崖的边缘而无时不有一种切肤的危机感的时候,你就拿到了开启宝藏的金钥匙。给加点字注音或根据拼音写汉字。

倏忽( ) 潜能( ) 懈dài( ) 闲guàng( )文章题目运用了比喻, “宝藏”喻指______________________。

第⑦段中有一个病句,请将修改后的句子写在下面。

________________________________________________________________文章连续运用李广射虎、青蛙实验、美国戏剧三个事例来证明中心论点。如果将后两个事例调换位置可以吗?说说理由。

________________________________________________________________

________________________________________________________________由科学家做的“青蛙实验”,我们会联想到一篇课内文言文的观点,这篇课文是____________________。

对本文中心论点的表述最准确的一项是( )

| A.人和动物在生命遇到危险时,释放出的自我挽救能量是巨大的。 |

| B.我们要珍惜时间,挖掘自身的能量,将其用到工作和事业中去。 |

| C.要采取积极乐观向上的生活态度,不能一味地消极避世、得过且过。 |

| D.每人身上都有一个巨大的宝藏,里面蕴藏着能量和威力。 |

阅读下面的说明文,完成下列各题。

①十年前的中国动车还未出现,而今高速铁路网络运营里程已有2万多公里,超过世界上所有其他国家高铁运营里程之和。中国计划到2025年高铁网络运营里程再增加1.5万公里。这些高铁网,能把沿线城市密切联系起来,促进经济发展。

②在中国三大人口中心﹣﹣北京、上海和广州,人们的工作和生活逐步走向高铁轨道。此前,火车车次还未像如今这样频繁,车速很低,非常拥挤,给日常通勤带来很大的不便。现在,这三座超级城市正在借助高铁打造通勤走廊,让高铁变得像公交车一样便捷。这无疑有助于扩大中心城市劳动力和消费者的群体。

③毫无疑问,卫星城镇的房价要比大城市便宜很多。比如,昆山的房价比上海便宜七成,但是它们之间的动车行驶时间仅为19分钟,票价也才25元,那些试图逃离上海高房价压力的人们,自然会到这里创业、工作和生活,所以高铁也促进了卫星城镇资金和人才的获得。

④中国正在建立一种“高铁经济”。世界银行在2014年发布的一份报告中指出,高速铁路的效益是“非常可观的”,很可能会提高中国沿海地区企业10%的生产力。

(选自《南风窗》有删改。)

【注】①通勤:乘坐公共交通工具上下班。

(1)给本文拟一个恰当的标题。

(2)第三段划线句运用了 、 和 的说明方法,具体准确的说明了 。

(3)下列对文章的理解不正确的一项是

A.从说明内容看,本文属于事理说明文。

B.第①段中加点的“这些高铁网”是指1.5万公里运营里程的高铁网络,

C. 高铁不仅能促进大城市的经济发展,也能带动其卫星城镇的发展,

D.最后一段中加点的“很可能”表明高铁“会提高中国沿海地区企业10%的生产力”是一种推测,且对这一推测的实现充满信心。

阅读散文,完成下列各题。

观秦兵马俑

①车驶过秦始皇陵,骊山巍峨,扑人眉宇。一个高高的土丘上长满了郁郁葱葱的石榴树,田地里长满了青青的蔬菜,间或能看到青翠茁壮、逗人喜爱的麦苗。

②西安是一个最容易让人发思古幽情的地方。看到半坡,自然就想到了蒙昧远古的祖先,想到汉族公认的始祖轩辕黄帝。骊山当然让我想到周幽王和骊姬,始皇陵里埋着妇孺皆知的秦始皇,而茂陵是雄才大略的汉武帝的陵墓。至于唐代,那遗迹更是到处可见。抬头一看,低头一想,无一不让你想到唐诗辉煌的黄金时代,想到那些显赫的诗人与脍炙人口的诗句。走过灞桥,我怎会不想到当年折柳赠别的名句和真挚不舍的友情呢?一看到终南山,那“终南阴岭秀,积雪浮云端”的吟咏之声,就在我耳边响起。一走过渭水,那“秋风生渭水,落叶满长安”的诗句马上把我带到了长安的深秋中,凉意袭人。而“云里帝城双凤阙,雨中春树万人家”把春雨中千树万树枝头滴着红雨的杏花带到我眼前,湿意阵阵。大明宫“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒①”,我仿佛亲眼目睹当年世界首都长安的情景,大街上熙熙攘攘,在黄皮肤的人群中夹杂着不少或白或黑、衣着怪异、语言奇特的外国学者、商人、僧侣、外交官。……

③总之,在乘车驶向秦俑馆的路上,我眼前幻影迷离,心头忆念零乱,耳旁响着、嘴里吟着美妙的诗句,纵横八百里,上下数千年,浮想联翩,心潮腾涌。我既愉快,又怅惘;既兴奋,又冷静,中间还夹杂一点似乎是骄傲的意味。

④就这样,转眼之间,我们到了秦兵马俑馆。

⑤我们先参观了大厅旁边的一间小厅。中间陈列着一辆铜车、四匹铜马。四匹铜马神采奕奕,仿佛正在努力拉着铜车奔驰。一个铜军官坐在车上,驾着这四匹马。看到这样精致绝伦的艺术国宝,人们都不禁啧啧称叹,我心中那一点骄傲的意味不由得浓烈起来了。

⑥走进大厅,那真是硕大无比,目测、至少有几个足球场大。站在栏杆旁边向下面的大坑里望去,那兵俑和马俑都成排成行地站在那里。将军俑、铠甲武士俑、骑马俑等等,好像都聚精会神地站在那里,静候命令,一个个秩序井然,纪律严明,身体笔直,纹丝不动。兵俑中间间杂着一些马俑,也都严肃整齐,伫立待命。我原以为,这些兵俑都是一个模子里塑制出来的,千篇一律。但是仔细一看才发现,他们的面部表情几乎都不相同:有的像是在微笑,有的像是在说话,有的光着下颔,有的留着胡子,个个栩栩如生,神态各异,没有发现一个愁眉苦脸的。我简直难以想象当年的艺术家是怎样塑制这些兵马俑的。这不叫它是宇宙间一大奇迹又叫它什么呢?

⑦我的思潮又腾涌起来,眼前幻象浮动,心头波浪翻滚。我仿佛看到前排坑道里的兵俑和马俑一齐跳动起来。兵俑跑在前面,马俑紧紧地跟在后面,有的兵俑骑上马俑,他们都在将军俑的率领下,奋勇前进。后排坑道里那些还没被完全挖出来的兵俑和马俑,有的只露出了头,有的露出了半身,有的直着身子,有的歪着身子,也都在那里活动起来。那高低不平的地面此时在我眼中忽然变成了海浪,汹涌澎湃。兵俑和马俑正从海浪中挣扎出来,奋勇地向前奔去。他们一飞出大厅,看到河山大地花团锦簇,人们意气风发,都大为惊诧与兴奋。他们边说边飞,浩浩荡荡,飞向骊山,飞向天空。

⑧这八百里秦川可真是一块宝地啊!几千年来,我们多少代人在这里胼手胝足②,辛勤耕耘,才收拾出如今这样的锦绣河山。现在在秦俑馆内,外国朋友,男女老幼,穿着五光十色的衣服,说着稀奇古怪的语言,其数目远超过国人。作为一个中国人的我,那油然而生的骄傲感与幸福感,现在更加浓烈起来了。

⑨我依依不舍地离开秦俑馆。此时天色渐晚,骊山山顶隐入薄薄的暮霭中,周围一片宁静。那浩浩荡荡的兵马俑队伍大概已经飞越了骊山,伴随我的心飞掠那八百里秦川。

(摘自《季羡林散文选》,有删改)

【注】①冕旒(mian liu):这里代指古代帝王。②胼手胝足:手脚上因劳作而结满了老茧。

(1)通读全文,依据文章内容,完成下面表格。

|

游踪 |

所见(所想) |

所感 |

|

① |

丰富的历史遗迹,灿烂的诗歌文化 |

似乎有一点骄傲的意味 |

|

秦兵马俑馆小厅 |

② |

骄傲的意味浓烈起来了 |

|

秦兵马俑馆大厅 |

规模宏大,形态各异,飞奔向前 |

③ |

(2)简要分析第④段在结构上所起的作用。

(3)联系上下文,赏析第③段中画线句子的语言特色与表达作用。

(4)文章标题为“观秦兵马俑”,但作者为何一开始详写了车行途中的所见所想所感,而并没有直接写“观秦兵马俑”?请结合文章主旨作简要阐释。

(5)下列对本文有关内容的理解和分析不正确的一项是

A.文章第①段的景物描写为全文定下了充满活力、兴奋昂扬的情感基调。

B.第②段末尾的省略号隐含的意思是:在西安,引发思古幽情的历史遗迹与脍炙人口的诗歌还有很多。

C.第⑥段末尾画线句强调的意思是“不知道到底要怎么称呼、评价那些兵马俑才恰当”。

D.刘禹锡“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝”与第②段画线诗句表达的意境是不同的。

阅读议论文,完成下列各题。

利剑总是对精神俯首称臣

高国成

①拿破仑说:世界上只有两种力量﹣﹣利剑和精神,从长远说,精神总能征服利剑。

②一名军人过硬的本领,是拳头暴是意志;一支军队可持的法宝,是武器装备更是战斗精神。在人民军队的历史上,无论是对抗反动派军队,还是对垒日本侵略军,我们从来没在武器装备上占有绝对优势,但总能以胜利者的姿态出现。其中一个最根本的原因,就是我军具有“逢敌亮剑、英勇顽强”的血性虎气,具有“一不怕苦,二不怕死”的战斗精神。这也充分印证了这样一句真理:利剑总是对精神俯首称臣。

③如今,少数吃着薯片、看着大片、玩着芯片长大的年轻官兵,对强敌有少许“恐高心态”,对精神能否战胜利剑有所怀疑,对传承军人血性的意义认知不足,对立足现有装备打胜仗的信心、决心不足。有的唯技术论,认为技不如人,打赢胜算不大;还有的唯武器论,认为器不如人,无法与对手较量。

④剑之利靠科技,剑之雄靠士气,剑之魂靠血性。战场不仅是武器装备的对抗,更是军人血性和勇气的较量。精神上有了“恐高症”,战场上就无法抢占胜利的“制高点”。武器上的差距不可怕,最可怕的是观念上有“代差”、精神上有“落差”。武器装备上的不足可以通过意志、精神和信念等因素来弥补,而心理上的“恐高”不消除,精神上的“准备”不到位,未战先怯、遇敌先怂,何足一战?

⑤战争的胜负,四分之三取决于精神因素,只有四分之一取决于实际力量的对比。抗美援朝战争中,美军一个军拥有坦克430辆,我初入朝的6个军无一辆坦克;美军一个步兵师拥有电台1600部,我一个军才数十部,仅装备到营,营以下通信依然靠军号和哨子。但是,志愿军打赢了战争,获得了对手的尊敬,靠的就是“东方之谜”的神奇、“钢少气多”的魅力,以及“原木在移动①”的震撼。!

⑥气为兵神,勇为兵本。气实则斗,气夺则走。缺失战斗意志,丧失必胜信念,打仗必败!甲午战争中,清军与日军的装备差距不大,但少数官兵没有敢于亮剑、刺刀见红的拼命精神,一遇强敌,要么逃跑,要么投降。如此恐惧心理、恐战心态,再先进的武器也挽救不了覆灭的命运。

⑦枪是不会自己动的,需要勇敢的心和强有力的手来驾驭。朱德元帅也说过:“勇敢加技术,就战无不胜。”未来战争中,武器在战斗力要素中的;比重有所提升。但武器依然要靠人来操作,人始终是武器的灵魂和主宰。有了人的现代化,有了人的智慧和血性,人与装备才能完美结合,发挥最大战斗力。

⑧心胜则兴,心败则衰。真正的力量,发自内心。如果内心缺乏力量而期待装备力量、技术力量来弥补,那么不管外部力量多么壮观、多么强大,恐怕都难以支撑。除了胜利一无所求,为了胜利一无所惜!作为新一代革命军人,必须具有敢于亮剑、血战到底的意志、血性和精神。

(选自《解放军报>)

【注】①原木在移动:朝鲜战场上,被冻僵的志愿军战士,虽动作僵硬如原木,但仍冲锋不止,视死如归,让敌军肝胆俱裂。于是联合国军士兵用“原木”来称呼让他们震惊不已的中国军人。

(1)请简述本文的写作目的。

(2)请分析文章第⑤段使用的论证方法及其作用。

(3)结合语境,说说加点词语在文中的含义。

精神上有了“恐高症”,战场上就无法抢占胜利的“制高点”。

(4)下面一则材料能否证明第⑥段的观点?请说明理由。

进攻意大利时,为了出奇制胜,拿破仑派了一支部队翻越高山,经过一条冒险的“死亡之路”。每当部队遇到特殊困难,雄壮的冲锋号声就会响彻群山之巅。尽管在危险的攀登中到处充满了障碍,导致部队被拉长到30公里,但始终没有一个士兵掉队。四天之后,这支部队犹如神兵突然出现在意大利平原。

(5)通读全文,选出下列对选文理解与分析正确的一项

A.文章开头引用拿破仑的名言,是专门为了引出本文的论题:利剑与精神。

B.本文论证思路清晰:第①段提出问题,②至⑥段分析问题,⑦至⑧段得出结论。

C.作者认为,未来战争中,武器在战斗力要素中的比重会有所提升。武器是灵魂和主宰。只有武器装备完美结合,才能发挥最大战斗力。

D.第⑧段画线句和第②段画线句的意思基本相同,结尾处又出现,是再次发出号召,强调新时代革命军人必须具有意志、血性和精神。

“24节气”申遗成功,但是“非遗可能死在博物馆中”却成为专家们的一大担忧。请紧扣材料,为动态传承“24节气”文化出谋划策。

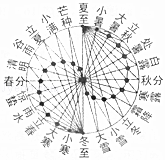

材料一:

2016年11月,“24节气”正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。24节气有着2700年的历史,是气象“活化石”,被誉为“中国的第五大发明”,它的申遗成功唤起了国人的文化自觉,中华文化又多了一项被世界认可的文化遗产。

材料二:

“冬至饺子夏至面”“清明风筝谷雨花”,诗意的节气概念已经成为民俗文化的有效载体,24节气集天文、历法、农事、民俗于一身,至今还深深影响着中国以及周边很多国家人民的生活。

材料三:

但是专家说,联合国有关公约不仅看重非遗的实践价值,也看重其创新传承,24节气可被记忆和品读,但创造性传承与发展却困难重重!自豪感固然需要,但文化背后的科学精神与科学信仰如何弘扬?网上把清明节译为Tomb﹣Sweeping Day(扫墓的日子),很明显,这个翻译并不准确,外语翻译和准确对外交流的问题能解决吗?公众到哪里、去向谁咨询学习非遗的有关知识?跟24节气有关的文化、旅游商品开发状况如何?中学生不喜欢这些古董文物怎么办?(采自《中国行业资讯网》等)

阅读下面一篇文章。完成下列各题。

要如何留念,才不枉此生

毕淑敏

①一次生病,医生让照一张头颅的CT片子。于是我得到了一张清晰准确的自己头骨的照片。我注视着它,它也从幽深而细腻的灰黑色胶片颗粒中注视着我,很严峻的样子。

②头颅有令我陌生的轮廓。卸去了头发,撕脱了肌肤,剔除了所有的柔软之物,颅骨干净得像刚从海中捞出来的贝壳。突然感觉到很熟识,仿佛见过似的……不久以前……我记起了博物馆,那里有新出土的类人猿头骨化石。夹进了几十万年进化的果子酱,颅骨还是像两块饼干似的相似。造化可真是一位慢性子。假如我的头骨片落到一位人类学家手里,便可以十分精确地分析出我的性别、年龄、体重、身高……它携带着我的密码信息,脱离我而孤零零地存在着。医生读着它,却作出我是否健康的结论,它似乎比我还重要。

③我细细端详它,仿佛在鉴赏一件工艺品。实在说,这个物件是很精致的。斗拱飞檐,玲珑剔透,为人体骨骼中最精妙的片断。不知多少稻麦菽粟的精华,才将它一层层堆砌而起;不知多少飞禽走兽的真髓,才将它润泽得玉石般光滑。阳光中的紫色,馈赠它岩石般的坚硬;和煦的春风,打磨它流畅的曲线。我感叹大自然的精雕细作。用山川日月、金木水火、天上地下、风云雨雪的物质魂灵,挑选着,拼凑着,混合着,搅拌着,一轮又一轮地循环……终于在许多偶然与必然的齿轮磨合中,缝缀镶嵌起了无数颗头颅,其中一颗属于了我。

④我不由得伸手弹弹自己乱发覆盖下的头骨,它发出粗陶罐的响声。这是一个半空的容器,盛着水、细胞和像流星一样游走的念头。念头带着阴电和阳电,焊接时就散发出五颜六色的蛛丝,缠绕在一起,像电线似的发布命令,驱使我具有各式各样的举动。正是这些蝌蚪一样活泼的念头,才使我写下了以上的文字。罐子里的水会酸腐,那些细胞会萎缩,但文字是不会生锈不会腐烂的,它们比有生命的物体更有生命。它们把念头们凝固下来,像把混浊的豆浆压榨为平滑的固体。人人都公有的文字,经过特定的组合,就属于了我。组合的顺序就是一种思索。

⑤我望着我的头颅,因为它是思索的宫殿,我不得不尊重它。它却不望着我,透过我,它凝望着遥远的人所不知的地方。它比我久远,它以它的久远傲视我今天的存在。但我比它活跃,活跃是生命存在最显著的标志之一。但和文字比起来,无论现在的活跃或者将来的久远,都黯然失色。骨骼算什么呢?甲骨文不正是因为有了文,才神圣起来,否则不过是一块烤焦的兽骨!文字是先人们留给我们的符咒,使我们得以知道一只只水罐曾经储存过怎样的五彩念头。罐子碎了,水流空了,一代又一代最优秀的念头组合却像通电的钨丝一样,在智慧的夜空勾勒着永不熄灭的痕迹。

⑥我注视看我的头颅,递给它一个轻轻的微笑:我们都有完全不复存在的那一天。那时候,证明你我曾经存在过的证据,到哪里去寻找?制造念头吧!那些美丽的像鸟一样在空中飞翔的念头,假如它们真的充满睿智,假如它们真能穿越时代的雾海,它们的羽毛就会被喜爱它们的人保存。

(有删改)

(1)为什么说头颅“是很精致的”?作者写它的“精致”有什么作用?

(2)对于“我”而言,文字为什么“比有生命的物体更有生命”?

(3)第⑤段中,“一代又一代最优秀的念头组合却像通电的钨丝一样,在智慧的夜空勾勒着永不熄灭的痕迹。”这句话你是怎么理解的?

(4)文章最后的比喻句表达了作者怎样的“念头”?在结构上起什么作用?