下图是我国某城市分布图。该城市有2000多年的历史,被誉为“南船北马,七省通衢”。 建于上世纪六、七十年代的焦柳铁路线,穿过该城市多采用高路基(如图二)或公路涵洞的方式。读图完成下列小题。

该城市形成的主导区位因素是( )

| A.地形 | B.气候 |

| C.铁路交通 | D.水运 |

在当时条件下,铁路线穿过城区设计成高路基或公路涵洞的形式,考虑的主要因素可能为( )

| A.形成立体交通,对城市交通干扰小 | B.防城市内涝 |

| C.阻止行人穿行 | D.夯实地基,防止地面下沉 |

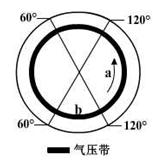

图为“以极点为中心的半球示意图”,图中箭头表示地球自转方向。读图回答下列各题。

a处位于( )

| A.太平洋 | B.亚洲大陆 | C.非洲大陆 | D.印度洋 |

若箭头还表示洋流流动方向,该处洋流是( )

| A.西风漂流 | B.日本暖流 |

| C.墨西哥湾暖流 | D.北太平洋暖流 |

b气压带是( )

| A.副热带高压带 | B.赤道低压带 |

| C.副极地低压带 | D.极地高压带 |

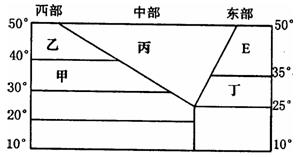

图为某假想陆地的一部分,读图回答下列各题。

甲地的气候类型是( )

| A.热带季风气候 | B.亚热带季风气候 | C.地中海气候 | D.热带草原气候 |

与E处自然带相同的地区是( )

| A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |

下列地区中,河流有结冰期的是( )

| A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |

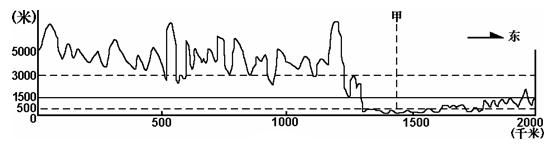

图为“我国某地区某一纬线附近地形剖面示意图”。读图回答下列各题。

该地区主要位于我国( )

| A.西北地区 | B.东北地区 | C.华北地区 | D.西南地区 |

甲地所属的自然带是( )

| A.热带雨林带 | B.亚热带常绿阔叶林带 |

| C.亚寒带针叶林带 | D.温带落叶阔叶林带 |

洋流是海洋热量的“输送带”,是沿岸环境的“调节器”。回答下列各题。下列海区中,大洋环流呈顺时针方向流动的是( )

| A.北半球热带、副热带海区 | B.北半球中高纬海区 |

| C.南半球热带、副热带海区 | D.冬季北印度洋海区 |

下列寒流中,对大陆沿岸荒漠的形成都起重要作用的一组是( )

| A.拉布拉多寒流、加利福尼亚寒流、秘鲁寒流 |

| B.本格拉寒流、加那利寒流、千岛寒流 |

| C.千岛寒流、加利福尼亚寒流、秘鲁寒流 |

| D.西澳大利亚寒流、本格拉寒流、加那利寒流 |

下列关于暖流分布的叙述,错误的是( )

| A.南半球大陆东部海区均有分布 | B.南北半球中纬度海区均有分布 |

| C.北半球大陆西部海区均有分布 | D.南北半球高纬度海区均有分布 |

地下水是一种宝贵的水资源。据此回答下列各题。图为某地两条河流两侧的潜水位等值线示意图,可反映河流与潜水补给关系的一般情况。图中数字表示潜水位(潜水面海拔,单位:米)。读图判断正确的选项是( )

| A.a图河流和b图河流均自南向北流 |

| B.a图河流自北向南流,b图河流自南向北流 |

| C.a图潜水补给河流,b图河流补给潜水 |

| D.a图河流补给潜水,b图潜水补给河流 |

近年来,苏南地区封闭了大量的机井,其原因主要是( )

①减缓地面沉降②保护地下水资源

③地下水开采成本高④苏南地表水丰富,不需要开采地下水

| A.①② | B.①③ | C.②③ | D.①④ |