近年来,从东部沿海到中国西部地区,不少省份纷纷放缓了地区生产总值增速,不再盲目追求GDP的增长,而是致力于转变经济发展方式、调整产业结构,关注民生,加强生态文明建设,夯实全面协调可持续发展的基础。

运用科学发展观的知识分析上述做法的《经济生活》依据。

北京交通发展研究中心预测,到2012年,北京机动车保有量将达700万辆,届时平均每小时车速将低于15公里。面对日益严峻的道路拥堵状况,北京出台“最强硬治堵方案”:“疏”、“治”并举。前者包括构建以轨道交通为骨干、地面公交为主体、多种交通方式协调运转的绿色出行体系;后者包括社会热议的重点路段单双号限制、三环以内等重点区域提升停车收费标准、购车需提供停车泊位证和限制外地户籍人口购车等措施。

对此,有人认为单双号限行等政策侵犯了公民自由通行的权利。而且,北京治堵反而导致车市火爆,多数人提前购车以占牌照。请运用政治生活知识对此类观点和行为进行评析。

2009年的货币宽松政策虽然使我国经济迅速摆脱了国际金融危机的阴霾,然而,这种非常规措施所带来的巨额货币投放,成为导致2011年通货膨胀的重要因素之一。央行最新公布的数据显示:我国2010年全年人民币贷款增加7.95万亿元,超出了去年初制定的7.5万亿元的信贷目标。

连续两年的大量信贷投放也带来了新一轮的中国通胀和资本资产市场风险。年初以来,农产品价格轮番快速上涨,从“蒜”你狠、“姜”你军,到“糖”高宗、“豆”你玩,让老百姓的菜篮子沉重了不少。有专家指出,大部分食品不是真的发生了供需短缺,而是市场上出现了流动性过剩。(注:“流动性”指整个宏观经济的流动性,即在经济体系中货币的投放量的多少。)结合材料,运用有关的金融知识,谈谈怎样解决上述问题?

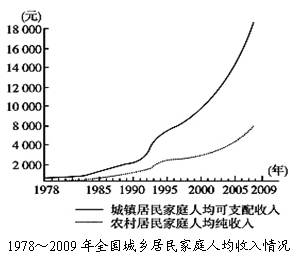

合理的收入分配制度是社会公平正义的重要表现。当前,我国要加快推进收入分配制度改革。阅读材料,回答问题。

材料:到2009年末,我国财政收入增速超过GDP增长率的局面已经持续了17年。财政收入占GDP的比重已由“九五”末期的10.3%上升到“十一五”初期的18.4%。与此同时,居民收入和劳动收入在国民收入分配中的比重出现了下降,职工工资总额占GDP的比重从“九五”末期的13.3%下降到“十一五”初期的11%。

改革开放之初,我国各行业间收入水平最高是最低的1.8倍,2008年我国20个行业门类中这一差距为4.77倍。目前,电力、电信、石油等垄断企业职工平均收入是全国平均工资水平的5~10倍左右,上市国企高层管理人员的收入是一线职工的18倍左右。

请回答:材料(含图)反映了什么经济现象?运用所学经济常识,说明如何利用财政、税收来解决材料中出现的问题。

阅读材料回答下列问题。

材料:某企业利用资金优势和技术优势,有选择地兼并某些处于亏损状态的企业。实现了低成本扩张。目前,该企业已经在湖北、广东、贵州等地建立起控股公司,产品涉及到家电、信息、生物工程等多个领域,真正收到了“1+1>2”的经济效果。

根据材料,分析该企业能够实现“1+1>2”的经济学道理。

2011年9月19日,2011皖江示范区战略性新兴产业合作发展大会在芜湖市举行。省人大常委会副主任郭万清出席并讲话。 他说,加强区域分工与合作,是区域经济一体化发展的必然要求。我省要完善合作机制,加强区域交流对接,明确发展重点,不断拓宽合作领域,优化服务环境,支持好、服务好外来投资企业发展。皖江示范区各市要充分发挥独特的区位交通、产业基础、政策环境等综合优势,在发展战略性新兴产业方面先行一步、率先突破,打造全国重要的战略性新兴产业先行区、密集区。

请运用发展社会主义市场经济的相关知识分析如何促进皖江城市带跨越式发展?